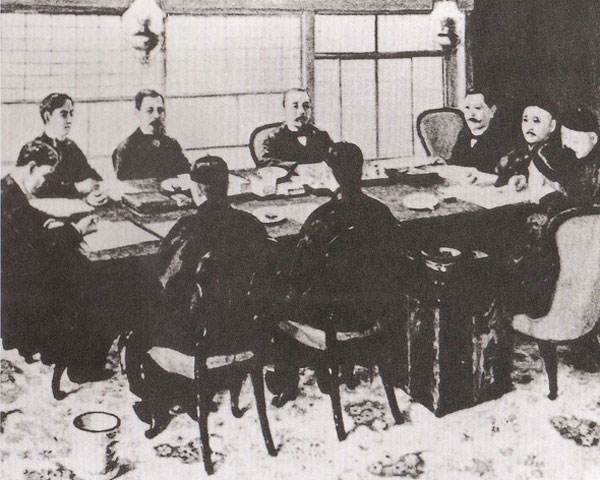

124年前的4月17日,日本春帆楼上,清政府全权谈判代表李鸿章,颤抖地签署了丧权辱国的中日《马关条约》。这场历时9个月的甲午战争,以清政府的完败而告终。

虽然我们对这场战争失败原因已经有了足够多的复盘反思,但有一条仍需警惕:清军认不清对手,找不到方向,何以开战?战之岂能不败?

海战前,清朝主战派对敌人情况几乎一无所知,自傲地认为“日本不过蕞尔跳梁小国,无足轻重”。而日军已经做了20多年的情报准备,把清军摸得一清二楚,甚至“比中国人更掌握各省能抽出多少人参战”。

列宁曾说过:“一支军队不掌握敌人已经拥有或可能拥有的一切武器、一切斗争手段和方法,谁都会认为这种行为是愚蠢的甚至是犯罪的。”打仗讲究知己知彼。如果不把自己看清楚,搞不清自身实力,打起仗来心虚腿软;不把对手研透彻,犹如盲人摸象,施策毫无章法;不把明天预判好,战时赶鸭子上架,只能被动挨打……

纵观冷兵器、热兵器时代到机械化、信息化时代的战争,胜方研透对手、掌握先机的占绝大多数。刘邦和项羽的垓下之战,因为刘邦深谙楚军的思维和心理状态,高唱楚歌让项羽兵败乌江。二战期间,德军在战前就对袭击的对手国家做足了功课,果断发动闪电战,致使还停留在一战思维的波兰、法国猝不及防,其结局可想而知。无论战争形态、作战样式、思维理念如何演变,“预先熟悉对手、精准研究对手”的战争规律亘古不变,成为当今世界多数军队普遍重视和遵循的基本法则。

战争的胜败,很大程度上取决于对敌人的了解。抗日战争时期,刘伯承就曾把日军的军事条令尤其是对我作战的条令作为教材,亲自组织翻译了日军《阵中要务令》《掷弹筒教练》《刺杀教令》等作战文件、命令和教材,深入学习研究日军的训法战法,从中找到制胜之道。

同样,探寻现代战争破敌之法、制胜之道,必先察敌情,须早悉对手。我军《战备工作条例》也对开展军情研究作出明确规范,为“盯着对手练、想着敌情训”提供了制度遵循和鲜明指向。我军第一支专业化蓝军旅,按照“我军骨子、对手样子、强敌影子”的标准,建立蓝军研训中心,培养了一大批外军研究专家和骨干。成建制、成体系、高仿真模拟的蓝军训练,为参演部队提供了多面性对手、多样化态势、多变数行动,充分发挥“陪练员”“磨刀石”的作用。

然而,在大抓练兵备战的今天,还有个别指挥员研究对手意识不强,军情研究不够,对作战对手的了解不多。有的对敌方的军事思想、战略战术、力量运用、战法训法等一知半解;有的对当面敌情和战场环境研究不透,对怎么打、谁来打、在哪打、跟谁打搞不清弄不明,等等。如此状况,上了战场怎能运筹帷幄、稳操胜券?

不知对手,何来对策。研究战争制胜规律,就不能不研究对手;研究对手,不能不研究对手的思维。各级指挥员不仅要有一幅明天战争的作战“标图”,还要懂得对手国家的法律、道德、宗教、文化和历史等,这些都是了解对手、研究对手思维的重要因素。只有具备了足够的人文积淀,才能站在对手角度想他的战法,又能立于自身立场谋己之策,看清迷局、识破诡计,克敌制胜。

战争是最不确定性的王国。对手每天都在变化,我们应以“坐不住”的忧患感、“等不及”的危机感、“拖不起”的紧迫感,高度重视对手,切实搞清楚“对手是谁、在哪里、怎样过招”,找准对手强中之弱、优中之劣,真正做到预想在先、应对在前,确保一旦有事能冲得上、打得赢。

(钧正平工作室·解放军新闻传播中心融媒体出品)