点击聆听他的故事

1964年10月16日15时,罗布泊一声巨响,我国第一颗原子弹爆炸成功。当蘑菇云还在不断向上翻滚时,一群穿着防护服的科技人员,无所畏惧地冲向核爆中心,搜寻记录爆炸数据的设备。

“怎么证明是核爆成功?” 周总理在电话里谨慎地问。

“冲击波的数据已拿到,从记录的波形和计算的数据证明,这次爆炸是核爆炸。”一个叫林俊德的年轻人回答了总理的这个问题。

这一年,只有26岁的林俊德,带领小组负责研制测量核爆炸冲击波的压力自记仪,获得了当时证明核爆炸的重要数据,还拿到了国家科技进步奖。此后,他一直扎根在大漠戈壁,参与了中国全部的45次核试验任务。

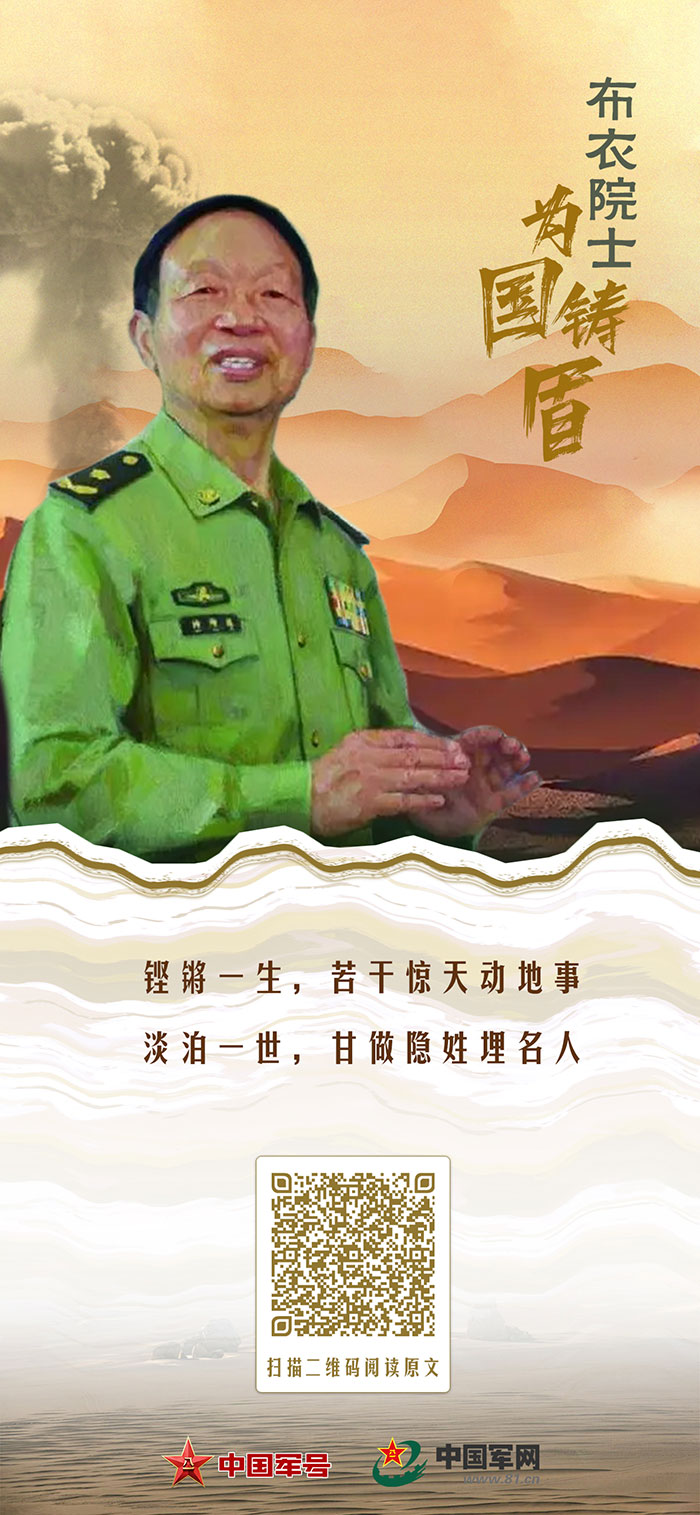

林俊德是将军,也是院士,他甘于寂寞、以苦为乐,一直坚守在罗布泊,带领科技人员突破多项关键技术,为铸造共和国核盾牌作出卓越贡献,被评选为“献身国防科技事业杰出科学家。”

他生活俭朴,一块手表用了15年,一个游泳帽戴了19年,一个公文包用了20多年,一个搪瓷盆修修补补打了5个“补丁”还舍不得扔掉。家里的沙发和床是他用包装箱拆下的木板做成,沙发套是老伴亲手缝制的;客厅里的小木椅是他用家里铺完地板后剩下的废料,花了半天时间做好的;屋里的灯也是他引了一根电线加一个灯管改造而成。基地官兵因此亲切地称他为“布衣院士”。

“我不善于交往活动,实事求是搞科学。”林俊德曾这样评价自己。他有自己做人和做事的原则,参加学术评审从来不收评审费、从没有接受过一个人的礼物、科研成果报奖时总是把自己的名字往后排、平时专门的请客吃饭概不参加、讨论会上该说就说……

他有“三个不”:不是自己研究的领域不轻易发表意见、装点门面的学术活动坚决不参加、不利于学术研究的事情坚决不干。

2012年5月4日,林俊德被确诊为胆管癌晚期。当获悉延长生命的治疗方法可能使他再也不能工作时,他毅然选择放弃,在生命的最后8天里,争分夺秒地忘我工作:

——整理移交了一生积累的全部科研试验技术资料;

——3次打电话到实验室指导科研工作,2次在病房召集课题组成员布置后续实验任务;

——完成了130多页、8万多字博士论文的修改,写下338字的6条评阅意见;

——与基地领导几次探讨基地爆炸力学技术的发展路线;

——向学生交接了两项重大国防科研尖端项目……

林俊德将个人和国家命运紧密地绑在一起,一生无怨无悔。他在去世前一天回首往事,欣慰地说:“我这辈子只做了一件事,就是核试验,我很满意。”这是他对人生幸福的最好回答!

在被评为“2012年度感动中国十大人物”时,组委会给予林俊德的颁奖词是:“大漠,烽烟,马兰。平沙莽莽黄入天,英雄埋名五十年。剑河风急云片阔,将军金甲夜不脱。战士自有战士的告别,你永远不会倒下!”

海报:徐占虎

配音:杜圣智

整理:刘小云

编辑:刘妍

编审:刘兴