记者手记|走近老兵的无悔青春

中国军网记者 韩欣妍 李师琪 杨晶

——(不敢相信地说)彭家英啊?哎哟,你是彭家英啊!(对其他人说)她是我们的班长!

——(用大拇指自豪地指向自己)班长!

——(兴奋地说)是我们的老班长彭家英啊!

……

这不是什么剧本里的台词,而是去年10月一条悄然走红网络的短视频中的对话实录。

原第十八军进藏老兵闫家琪在成都的公园里散步时,和自己的老班长彭家英时隔74年后偶然相遇,她们激动地拥抱在一起,互相敬礼。虽然已过鲐背之年,却像孩子一样兴奋不已,“同甘共苦,生死与共”的战友深情感动了无数网友。

2024年10月,原第十八军进藏老兵彭家英和闫家琪不期而遇,难掩激动之情。 闫晓枫(闫家琪女儿)摄

2024年10月,原第十八军进藏老兵彭家英和闫家琪不期而遇,互致军礼。 闫晓枫(闫家琪女儿)摄

循着这条线索,我们来到成都第十四离职干部休养所,采访了包括彭家英在内的5位平均年龄96岁的“老西藏”;又几经辗转,见到了95岁高龄的闫家琪。冬日的成都,三角梅依然鲜艳,就像他们火热的青春,始终在灿烂的阳光下怒放。

据彭家英的女儿李林阳介绍,彭家英的身体大不如从前,记忆经常出现混乱,清醒的时候越来越少,但是一提起进藏修路的那段岁月,她的眼里立即就闪烁着不一样的光彩。在交谈中,我们了解到李林阳在西藏林芝出生,“林阳”——“林芝的阳光”,这个名字蕴含着一名战士同时也是一位母亲刻骨铭心的爱和记忆。

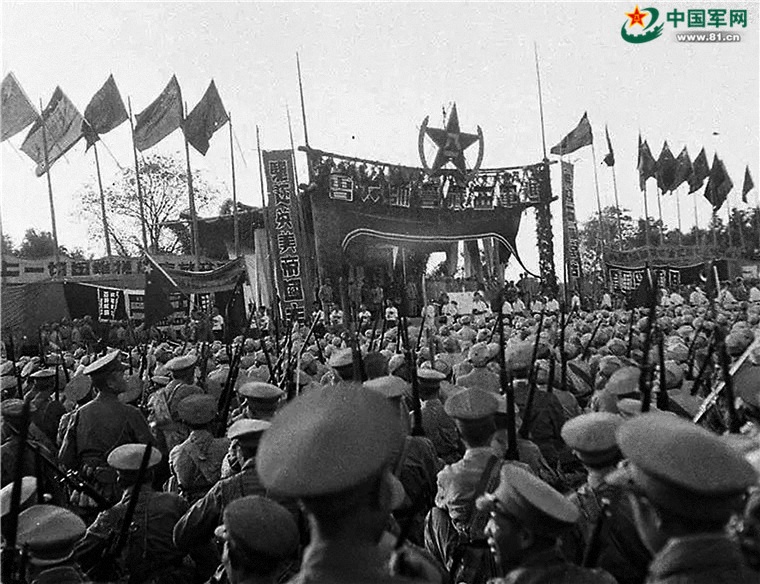

1950年3月,第十八军踏上进军西藏、解放西藏的征程。在被誉为“我军历史上的第二次长征”的这次进军中,彭家英、闫家琪等文工队女兵们,同样肩负起光荣而艰巨的使命。

1950年3月,第十八军官兵在四川乐山召开进军西藏、解放西藏誓师大会。 资料图片

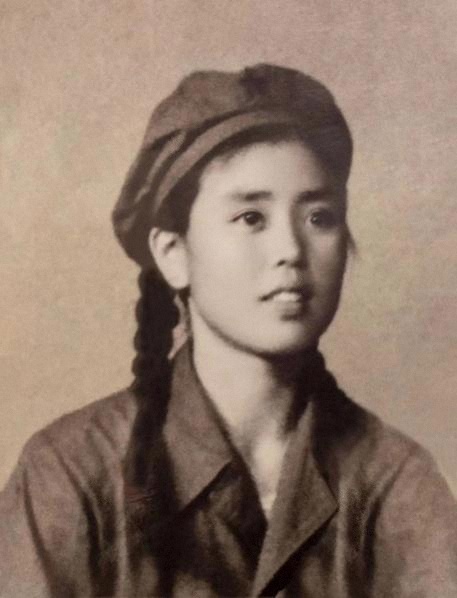

进军西藏的路上,她们要爬的第一座山就是二郎山。“二郎山没有路啊,我们创造了一条路……”提起二郎山,彭家英开始情不自禁地打着节拍唱:“二呀么二郎山,高呀么高万丈,古树那荒草遍山野,巨石满山岗……”采访过程中,彭家英数次唱起《歌唱二郎山》,每每唱起,飒爽英姿重现。书架上放着彭家英年轻时的照片,上面那个扎着麻花辫的姑娘,逐渐与眼前的人儿重叠,那神采飞扬的样子,仿佛回到当年。

年轻时的彭家英。 成都第十四离职干部休养所提供

翻过二郎山,就是甘孜。为解决空投物资问题,彭家英带领一个女兵班投身甘孜机场建设。比起拿牛皮筐装土、用手镐和铁锹挖地,彭家英印象最深的是她们住的窑洞。“那个地方怪得很,白天下雨,夜里才是晴天,窑洞上面盖着土渣和树皮,一层一层的,下雨会变得更重。”风雨无情,一天夜里,窑洞被蓄积的雨水压塌了,彭家英的四位战友永远地留在了那里。

悲痛并没有阻止她们进军西藏的脚步。面对寒冷刺骨的冰河,女同志和男同志一样要光脚蹚过去。作为班长,彭家英经常能听到战友们的“悄悄话”:“嘘,不要跟班长说我来了例假……”每每提起那些女兵,彭家英都会忍不住感慨:“我这个班长好当得很呐,(她们)没有一个喊苦喊累的。”

这群从不叫苦的女兵,平均年龄20岁,来自北京、成都、重庆、西安、郑州、南京等地,闫家琪就是其中一员。

年轻时的闫家琪。 闫家琪女儿闫晓枫提供

“哎哟,我一见到她,好亲切啊!”提起彭家英,闫家琪情难自抑,眼里闪着泪光。74年的光阴模糊了记忆里的面容,却没有模糊彭家英教她如何打背包、如何系绑腿、如何做一名合格战士的细节。对于老班长,她一直不曾忘记。

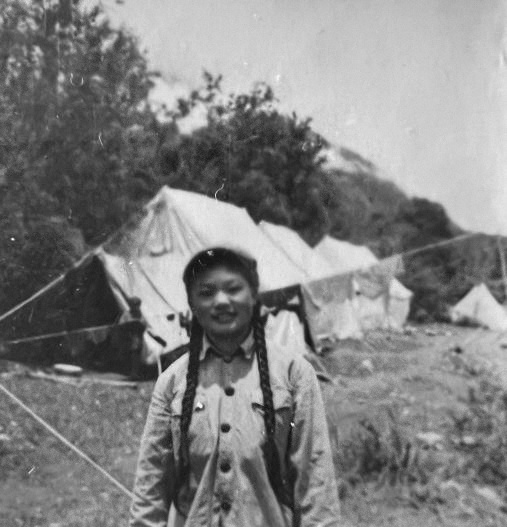

乐观、热情、爱笑,这是闫家琪给我们的第一印象。采访时,她拉着我们的手,细数老照片里蕴藏的故事。“翻第一座雪山时,我们喘不过气,嘴唇冻得乌青,脸涨得通红。男同志都来抢着背我们的背包,但是没有一个背包被‘抢走’。我们知道,再苦再累,也不能停下。”闫家琪回忆说,“当时心里只有一个信念,就是要解放西藏,解放西藏的农奴。”

曾在林芝工作24年的闫家琪,印象最深的是那片桃花林,“我们的帐篷就搭在桃花的树枝底下——你说,好浪漫啊。”闫家琪笑呵呵地说着,但我们知道,那时的条件十分艰苦,她在简陋的帐篷里一住就是八年。在闫家琪眼里,风起时,漫天飞舞的桃花可以吹散一切艰难险阻。

“您眼中的西藏是什么样子的?”

“我是西藏人!”

这是路晨脱口而出的答案。在西部战区总医院,我们见到了西藏军区原副政委路晨。这位97岁的老首长,依然头脑清晰,风趣幽默。每天写一篇文章,是他坚持了几十年的习惯,80多本厚厚的笔记本,承载了无数光阴里的万丈豪情。谈起原第十八军进军西藏的历史,路晨有太多的感慨:“当时修路,是修得真急,急到什么程度呢?爆破的炸药一炸响,战士们就往碎石堆里冲……”

一面进军,一面修路,经过第十八军官兵4年零9个月的奋战,1954年12月25日,总长4000多公里的川藏公路和青藏公路全线通车,结束了西藏几千年来不通公路的历史。如今的川藏公路,一段路一个烈士陵园,经过时,“每个陵园都要哭一场”。说到这里,路晨红了眼眶。

年轻时的路晨。 成都第十四离职干部休养所提供

在实行政教合一的封建农奴制的旧西藏,占总人口95%以上的农奴和奴隶一无所有,挣扎在极其黑暗、极端贫困、惨无人道的人间地狱中。他们除了终身劳作外,没有人身自由,没有人格尊严,完全被异化为“会说话的工具”。旧西藏的黑暗、残酷与落后,无以复加。“看到藏族人民那个苦,不解放他们,你没有良心!”路晨这样说。

随着第十八军无惧艰险勇毅进军,1951年西藏获得和平解放,1959年彻底废除封建农奴制度,广大农奴翻身做了主人。“老百姓高兴啊,他们不知道汽车是什么,又能开还能装东西,就拿着酥油、糌粑跪在车头前拜‘菩萨’。”路晨回忆说,进军西藏途中,他们尊重当地风俗习惯,不进寺庙、不动经幡,被藏族同胞亲切地称为“金珠玛米”,意思是“救苦救难的菩萨兵”。

提及这个特有的称呼,原第十八军进藏老兵牛文海精神矍铄,自豪之情溢于言表。“金珠玛米,亚咕嘟!解放军好!亚咕西察嘟!好得很!”这几句藏语,是这位老兵大半生的骄傲。

进军西藏、建设西藏,原第十八军官兵视驻地为故乡,把群众当亲人,克服高寒缺氧等困难,书写了“让高山低头、让河水让路”的豪迈篇章,锤炼形成了“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能团结、特别能奉献”的“老西藏精神”。因为原第十八军进军西藏,因为“老西藏精神”,雪域高原的面貌焕然一新,第一条公路、第一个农场、第一所学校……西藏200多个“第一”的背后,是进藏老兵无悔的青春。

年轻时的闫秉章。 成都第十四离职干部休养所提供

闫秉章收藏的纪念茶缸。 中国军网记者 韩金宝 摄

老兵们有着相似的爱好。闫秉章喜欢收藏纪念茶缸,“长期建藏,边疆为家”,茶缸上的8个大字几乎概括了他们的一生。闫秉章在西藏工作38年,待到再见家乡姊妹时,已是垂垂老者。路晨喜欢珍藏老照片,那些泛黄的影像里记录着他的军旅生涯与西藏翻天覆地的变化。在我们这些晚辈面前,他给自己画像:“97岁的老头,82年的老兵,81年的老党员,40年的‘老西藏’。”越说,语气越是自豪。

牛皮纸裹着锡纸,锡纸里包着纪念章,我们小心翼翼地打开刘广润的“宝箱”,映入眼帘的27枚纪念章里,有10枚与西藏和平解放有关,每个布满折痕的牛皮纸上,都工工整整地记下了纪念章背后的时间、地点、事件。它们摆在桌面上,让这方小小的天地熠熠生辉。在纪念章棱角折射的光芒中,我们看见了一位老兵的一生。

年轻时的刘广润。 成都第十四离职干部休养所提供

刘广润收藏的纪念章。 中国军网记者 韩金宝 摄

采访进藏老兵之前,“老西藏精神”于我们不过是纪念馆里的烫金大字。当我们触及老兵的回忆,就如同翻开了一本厚重的书,书中的故事和那些谱写故事的老兵,是如此鲜活而明亮。读懂这本书,才真正理解了何为“老西藏精神”。“老西藏”们用双脚踏出的,何止是通往世界屋脊的天路,他们筑起的更是一座让后世仰望的精神丰碑。那些我们看来难以言喻的苦,在老兵们的讲述中,已化作云淡风轻。

“白天雨布盖在身上,冬天搭个‘人’字帐篷。帐篷就搭到桃花树下,好浪漫呦。”

“向荒野进军、向土地要粮、向沙滩要菜,我们八一农场的洋芋,特号帽子装不下!”

“别看我们那时候苦,但不论是谁,都没有愁眉苦脸的样子。”

……

彭家英、闫家琪、路晨、牛文海、闫秉章、刘广润,这群平均年龄96岁的老兵大多步履蹒跚,但他们关于西藏的记忆与情感,一直鲜活、一直炽烈,一说起当年进军西藏的经历,眼神一个比一个明亮。他们有的会忘记早上吃了什么饭,却忘不掉进军西藏路上的点滴岁月和当时唱过的一首首豪迈的歌曲。这些记忆像是成为他们血肉的一部分,早已镌刻在灵魂里。

西部战区总医院的回廊里,老兵路晨向我们挥手作别。 中国军网记者 何友文 摄

我们与老兵彭家英的合影。 陈大治 摄

挥手了不知道多少次,“快回去吧”不知道重复了多少回,再次回头的时候,他们依然蹒跚地跟在后面。告别的时候,彭家英久久握住我们的手不肯松劲。“谢谢,谢谢啊……”她不停地说着。风中夹着雨丝,彭家英的手带着凉意,怎么也捂不热。送了一程又一程,彭家英对我们说:“抓紧,抓紧啊,我们马上要带着故事走了,再不讲就来不及了……”

此时此刻,我们的鼻尖酸涩,心绪久久难平,眼眶泛起的泪光模糊了老兵的身影。

他们的容颜逐渐老去,可只要我们记得,他们的精神就会永远青春!

(汤传飞对本文亦有帮助)