44年前骤失光明后,李志军开启一段别样的“追光”之路——

“光明使者”的心灵独白

■解放军报记者 李 倩

冬日午后,记者在北京市丰台区军队离休退休干部第八休养所见到军休干部李志军时,他刚刚结束对一名儿童的眼部按摩。

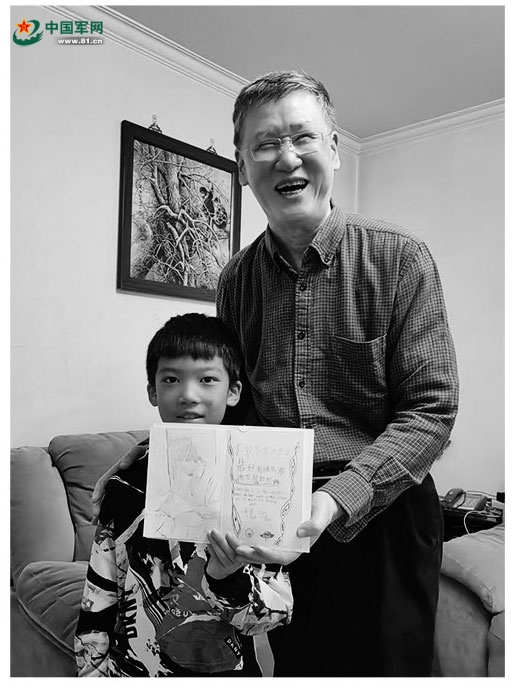

这个名叫乐乐的孩子,3年来不间断到李志军家接受治疗,视力有了很大改善。

临别时,乐乐拿出一张新年贺卡送给李志军。打开贺卡,左边是李志军身穿白大褂工作的素描画,右边是用稚嫩笔触写下的一句话——“李爷爷是最好的暖男,谢谢您帮助我”。

孩子乐乐为李志军(右)送上新年贺卡,两人合影留念。

听乐乐念完这些“心里话”,李志军开心地笑了,眼睛弯成月牙。他把乐乐喊到身边,蹲下身子给了孩子一个大大的拥抱。

“我的眼睛看不见,但能给孩子们带来光明是我最大的快乐。”今年68岁的李志军,当年在基层部队当排长时,因排除哑炮遭遇爆炸失去光明。此后40多年里,他潜心钻研中医按摩,不仅成为一名军医,帮助很多眼部疾病患者提高和改善视力,还积极投身残疾人事业,“点亮”众多视障人士的人生。

在李志军家,记者静静倾听这位“光明使者”的心灵独白。

“失去光明,但我不能丢掉军人的样子”

1981年7月1日,是李志军永远忘不了的日子。那一天,他的人生陷入一片黑暗——

“那天,我带领全排战士来到工地,准备拆除废弃的混凝土工事。爆破时出现了哑炮,我知道其中的危险,便按住其他战友,自己上前排除。没想到接近爆破点时,哑炮突然爆炸,我被掀翻在地失去知觉。醒来时,我努力睁开眼睛,却什么也看不见了……”

40多年过去,回忆当时的情景,李志军的内心已“趋于平静”。然而,对当时的李志军来说,这无疑是一场毁灭性的打击。

李志军说,他当时躺在病床上,头面部缠满纱布,很疼却一动也不能动。过往的一幕幕,一遍遍在他脑海中回放——

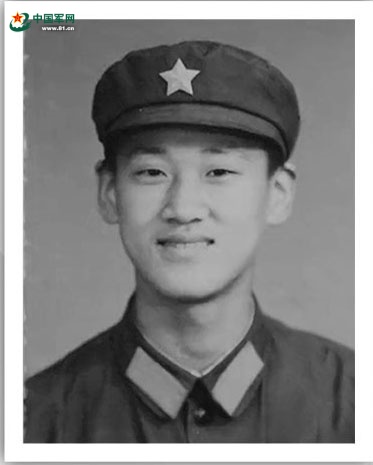

李志军出生于军人家庭,父亲是一位老兵。读高中时,李志军凭借出众的身体素质和不懈努力,成功入选北京市击剑队,并在全国比赛中崭露头角。

1974年底,带着对军营的憧憬,李志军光荣入伍。在部队如鱼得水的他,很快成为军事训练尖子,还获得参加全军比武的机会。1976年,他光荣加入中国共产党,1977年提干……

李志军20世纪70年代留影。

那时,李志军的未来,就像初升的太阳,充满光明。没想到,突如其来的意外,将他推入无边的黑暗。

“我才24岁啊!这样活着还有价值、有意义吗?”李志军说,那时他不愿配合医生治疗,甚至用头撞墙,撕扯衣服。近乎绝望的时候,战友和亲友给了李志军极大的安慰,尤其是他的女朋友、时任一所部队医院护士的王萍。

如今,王萍已与李志军携手走过40多个春秋。王萍说,出事后她第一次看到李志军时,心疼得眼泪一下子就涌了出来。强忍悲痛抹去眼泪,她笑着宽慰李志军:“你眼睛不行了,还有我呢,将来你去哪我陪着你!”

李志军住院的8个月里,王萍一有空就给他读小说《钢铁是怎样炼成的》,鼓励他重燃希望之火。伤势好转一些后,王萍扶着李志军走出病房,拉着他的手触摸小草、树叶,感受大自然。

有一次,王萍带李志军摸到一朵“杏黄天”。这种花色泽鲜艳,有浓郁的香气。“当我闻到花香的时候,那朵花的色彩仿佛出现在我眼前。这是我失明后第一次感受到色彩。”李志军说,用心良苦的王萍,用这种方式唤醒了他,“失去光明,但我不能丢掉军人的样子”。

出院没多久,李志军和王萍喜结良缘。学习盲文、适应新生活的同时,李志军也在思考:自己是否还能像以前那样,为国家和人民作贡献……

“多治好一个孩子的眼睛,我自己就多收获一片光明”

采访中,身高近一米九的李志军,一直腰板挺直,双手放在膝盖上,标准的军人坐姿。他面带笑容,用“注视”的方式与记者交流。若不仔细辨别,很难相信他看不到眼前的世界。

这是李志军一直以来保持的生命姿态,亦是一种军人姿态。

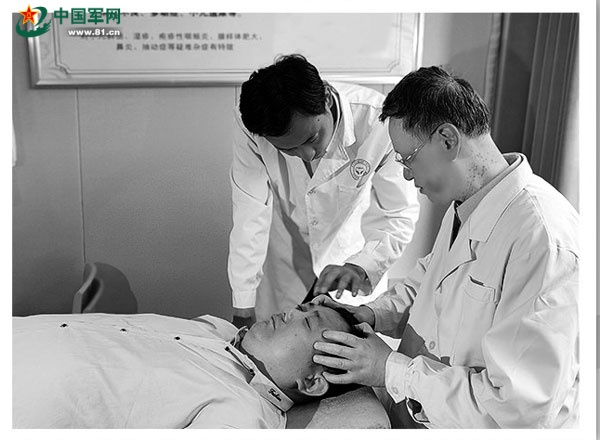

李志军退休前留影。

1982年出院后,考虑到李志军的身体情况,部队安排他在家病休。那时,他极度渴望成为一个对国家和社会有用的人。“眼盲,心不能盲。”他和妻子达成共识。

一天,王萍偶然在杂志上看到一位盲人按摩师服务社会的故事。转述给李志军后,他心头一振。用双手为患者服务的想法,在他心底生了根。

刚开始,李志军在家中自学人体解剖学、生理学等基础医学知识。慢慢地,他开始向专业老师学习各种中医按摩手法。由于遭遇爆炸后双手残留着碎石,李志军学习按摩时,手会钻心地疼。但他还是坚持不懈练习,手上的皮磨破了又好、好了又破,手腕也肿起来。后来,李志军先后进入多家医院学习深造,按摩技术越来越精湛。

李志军(右一)为患者按摩。

“世上没有吃不了的苦,只有挺不住的人。”回忆往昔,李志军感慨地说。

潜心钻研按摩技术的同时,李志军从收音机里得知,弱视、近视、斜视等眼部疾病在少年儿童群体中多发,影响他们的学习和生活,严重的还会因视网膜脱落导致失明。“光明多么宝贵,我能不能用双手帮助孩子们?”李志军不禁思考。

此后,李志军将钻研的重点转向儿童眼部疾病的治疗。当时,通过按摩治疗儿童弱视、近视、斜视的相关医学资料很少。在王萍的帮助下,李志军到处查阅资料、拜访专家,还在自己5岁的儿子身上“试验”。半年后,他终于“摸”到点门道。经过实践检验,他创造的一套“六位十分”按摩法,对治疗儿童眼部疾病非常有效。

1990年,李志军成为所在单位的一名军医。在单位支持下,一家增视按摩中心成立,李志军为患有弱视、近视、斜视的儿童开展治疗。

面对络绎不绝的患者,李志军几乎每天都要工作十几个小时,节假日也很少休息。他的手指经常抽筋,胃病时常发作,但仍尽力坚持。“有的患者从外地远道而来,我得对得起他们。而且,多治好一个孩子的眼睛,我自己就多收获一片光明。”李志军的话,朴素又温暖。

1991年,李志军被中央军委授予“学雷锋模范”荣誉称号,并授予“一级英模”奖章。1996年,“六位十分”按摩法获军队科技进步奖。多年来,李志军共为万余名儿童改善了视力。

“假如我的生命是一根火柴,我希望它尽情燃烧,把热量献给需要的人”

“1700多万”,这是我国视障人士的数量。采访中,李志军多次提到这个数字,神情里满是惋惜与心疼。“人获取信息70%以上靠眼睛,因此盲人在残疾人群体中被称为‘残中之残’,在教育、工作、生活等方面都是‘弱势’。”李志军说。

这些年,李志军先后兼任中国盲人协会第三届委员会副主席、第四届和第五届委员会主席、中国残疾人联合会第五届主席团副主席。为维护视障人士的权益,让他们拥抱美好生活,李志军不停奔走——

“视障人士最大的困难是获取信息。”为此,李志军多方呼吁改善助盲信息环境。在相关各方的推动下,许多视障人士用上了盲用电脑、听书机等设备,参与社会生活更加便捷。

多年来,李志军潜心主编700余万字的盲人按摩相关丛书,毫无保留地传授技术手法。他希望,有更多视障人士能掌握这项技术更好生活的同时,去帮助更多受眼部疾病困扰的少年儿童。

以往,视障人士从事医疗按摩工作缺乏明确的法律保障。李志军和残联工作人员一次次向有关部门提出建议。在后来颁布的中医药法中,“盲人按照国家有关规定取得盲人医疗按摩人员资格的,可以以个人开业的方式或者在医疗机构内提供医疗按摩服务”被专门写入……

2016年,李志军脱下穿了42年的军装。退休后,他在家里打造了一间诊疗室,继续用双手帮助有需要的孩子。

在李志军看来,党和国家、军队及社会各界给了他太多温暖和关爱。这位“光明使者”,充满感情地向记者打了一个比方——

“我时常想,假如我的生命是一根火柴,我希望它尽情燃烧,把热量献给需要的人。”

(本文图片为受访者供图)