深冬时节,鲁中地区寒气逼人,位于泰山南麓的山东省泰安市岱岳区徂徕村坐落在群山深处,村前静静流淌的汶河水似乎在诉说着曾经的红色记忆。87年前,由中共山东省委直接领导组建的抗日武装队伍“八路军山东人民抗日游击队第四支队”和中共泰安县委就驻扎在这个村,当时他们以徂徕山为根据地与敌人展开殊死搏斗,在战火硝烟中谱写了一支支军民鱼水赞歌。

进入新时代,泰安市岱岳区人武部自觉发扬光荣传统,十余年如一日结对帮扶当年“第四支队”驻扎的徂徕村,通过发展“果林+旅游”产业,不仅使该村摘掉了贫困村的帽子,还成为了远近闻名的“小康村”,并先后被评为泰安市文明村和乡村振兴示范村、“山东省红色文化特色村”,该人武部也被表彰为“山东省拥政爱民模范单位”。

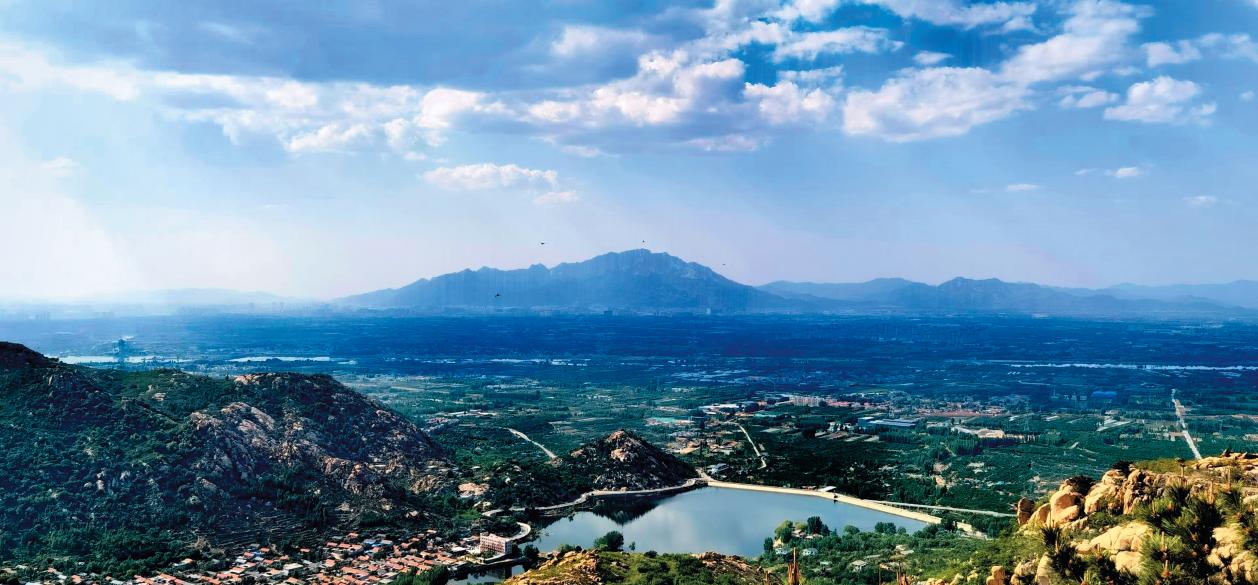

鸟瞰徂徕村。

让贫瘠荒山蝶变“花果山”

时下,尽管寒风凛冽、朔风劲吹,但徂徕村的村民没有围着火炉“猫冬”,而是顶着呼啸的山风成群结队走进大山精心照料着自家的果园,拉枝、修剪、培土、施肥……山坡上处处呈现出一派忙碌的景象。正忙着剪枝的村民张宗明热情地告诉笔者,这些年,每当村里的千亩樱桃成熟时,全国各地的水果商和游客就会涌进村里采购、采摘,乡亲们的钱袋子越来越鼓了。他接着说,有今天的发展,乡亲们忘不了“亲人解放军”的结对帮扶。

徂徕村位于素有泰山姊妹山之称的徂徕山深处,三面环山一面临水,因交通不便、土地贫瘠,曾被列为省级贫困村。“原先这里都是一片荒山,村里耕地少,老百姓常年靠天吃饭,赶上收成不好的时候连基本的温饱都解决不了。”村党支部书记梁孝堂深有感触地说。自2014年岱岳区人武部对口帮扶该村后,他们深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念,多次组织外出参观见学、召开结对帮扶座谈会、研究制订发展规划,并结合当地村民常年种植果树的传统和技术优势,遴选樱桃、板栗、核桃等经济类作物进行示范推广,聚力打造规模化特色林果产业。

设想很好,然而实施起来却遇到了不少难题。“当时遇到的首要问题就是缺土地,平地已经没有拓展空间,只能到山地开荒,但难度太大了。”徂徕村老支书梁思富介绍,由于地势崎岖无法使用机械作业,开荒全靠人力一锹一镐地挖,但村里大部分青壮劳力外出务工,缺人手的问题很是棘手。了解情况后,该人武部把山地开荒建园作为帮扶项目之一率先上马。他们协调组织70多名干部、职工和民兵抡镐挥锹参与围堰整地、开挖树穴,运输车上不去就用独轮车一车一车推,灌溉用水不够就从山下一担一担挑,为赶工期更是与村民一起吃住在山上。历时近一年,该村村民和支援建设的人武部干部、职工及民兵一起攻坚完成了近百亩荒坡的开垦种植工作,让昔日荒山变成果树满园的良田。

之后,该人武部又趁热打铁,帮助村里建起了6处塘坝和3个蓄水池,彻底解决了人挑肩扛的灌溉问题;与村干部一起到樱桃种植比较成熟的周边乡镇取经学习,陆续引进新品种进行试种推广;编印了致富实用技术手册,购置300余册林果种植技术类书籍供村民学习,协调地方有关部门开设农民技能培训班,并邀请市区两级农技专家前来辅导授课,先后培训村民共计500余人次;多方筹集资金近200万元用于道路的拓宽硬化,极大方便了樱桃等农产品的运输销售。短短几年时间,徂徕村先后种植樱桃树2000余亩,打造规范化采摘园40余个,实现年产樱桃近2000吨、板栗40余吨、核桃20余吨,使昔日的穷荒山变成了今天的“花果山”。

岱岳区人武部组织民兵在“徂徕红嫂”于秀泉纪念亭前开展教育活动。

岱岳区人武部组织民兵帮助徂徕村对山体滑坡地段进行除险加固。

岱岳区人武部组织民兵技术员向村民传授樱桃树种植技术。

以花海为媒拓宽“富裕路”

“等到春暖花开的时候,我们这里便成了花的海洋,白色的樱桃花、红色的桃花、粉红的杏花,漫山遍野交相辉映,就像画一样,可漂亮了!”笔者走进该村村民张同利的农家饭店,墙上一幅幅色彩斑斓的实景照片格外惹眼。张同利介绍说,这些年前来采风踏青的游客和写生绘画的学生络绎不绝,也带火了当地的农家乐。

“千亩花林形成了独特的景观效应,这对拓宽乡亲们的致富路大有裨益。”采访中,该人武部领导介绍,经多次现地考察和多方研讨论证,他们决定以发展乡村赏花游为突破口,积极鼓励农户参与多种经营,推动山区变景区、田园变公园,全力联手打好产业转型升级攻坚战。

为此,该人武部特邀农业专家前来分析山上山下不同海拔的水土品质,利用品种和花期的不同科学规划布局林果品种,形成从3月杏花、4月樱桃花,一直到6月板栗花近半年时间的赏花期,有效实现了以花盈利的持续性;邀请文旅专家手把手搞规划、做设计,在构建赏花游主题路线、赏花打卡点基础上,将赏花旅游资源与中共泰安县委办公旧址、“徂徕红嫂”于秀泉纪念亭等红色旅游资源以及“夕照奇观”、“竹溪”等10多处摩崖题刻人文历史资源和六逸峰、攒石崮、独秀峰等自然风景资源深度融合,打造形成以赏花为主兼具自然人文景观的特色旅游品牌。

与此同时,他们为提升硬件服务保障水平,军地共同投入资金500余万元建成能够同时满足150人食宿的游客服务中心,并先后配套完善了沿湖护栏、停车场、绘画写生基地、道路亮化、公路绿化等基础设施,良好的内外环境吸引了越来越多的四面八方游客观光打卡。

“真没想到,我们祖祖辈辈司空见惯的石头房、石板路、石碾子竟然那么招城里人稀罕,每年山上的花一开,我这边民宿订单就源源不断,最多的时候一天能有几十个人!”徂徕村较早吃上“旅游饭”的村民梁泗桂对笔者深有感触地说,他前些年看准了村里搞旅游的发展机会,将家里闲置的石头房改造成民宿经营,近几年每年收入近20万元。“村里的旅游产业发展起来了,今后我还想开一家农家乐!”梁泗桂笑着说。

梁泗桂只是徂徕村众多村民参与到乡村旅游产业发展中的一个缩影。办采摘园、开农家乐、建民宿、搞直播带货……如今,徂徕村已成为小有名气的“明星村”、“网红村”,旅游人数逐年递增,加上每年种植樱桃、板栗、核桃等收入,村民人均年收入由2014年的2150元增至现在的2万余元。

用红色资源激活“新引擎”

青山如黛,碧水如练,冬日的暖阳洒落在青石板路上显得格外温馨。临近春节,笔者跟随岱岳区人武部人员一行前往徂徕村探望一位“特殊”的老党员。走进一座干净的小院,张传远老人拄着拐杖走了出来。

“这是我记录的奶奶于秀泉事迹的材料,希望你们把它利用好、宣传好。”今年80多岁的张传远老人是“徂徕红嫂”于秀泉的孙子,见到笔者他深情地回忆道,当年他的奶奶组织全村妇女缝军衣、做军鞋、筹军粮,抬担架、救伤员、送情报,迈着小脚,推着小车,和男人一样往前线送粮送水送弹药,还把自己唯一的儿子送到抗日队伍。

接过已经泛黄的手稿,上面的字迹仍清晰可见。“红色资源是我们的宝贵精神财富,我们必须要传承好、发扬好。”该人武部领导告诉笔者,近年来,他们派出专人走村串户搜集整理当地红色故事、革命歌曲、民歌小调、连环画、战争年代的生产生活用品等,将泰山皮影、岱岳剪纸、吉庆锣鼓等民俗元素与国防教育、旅游产业相结合,指导该村文艺队编创一系列红色题材的文艺作品,利用国庆节、春节等重大节日和旅游旺季开展公益巡演,既有效增强了全民国防观念、又有效拉动了当地经济发展。

“我们在表演太奶奶于秀泉当年一夜往返七次给县委送情报的场景时,不少游客都落下了眼泪!”回想起去年的演出经历,“徂徕红嫂”于秀泉的后人、村党支部委员张纪彬仍激动不已。

中共泰安县委办公旧址、“徂徕红嫂”于秀泉纪念亭、红色文化墙……在徂徕村,一个个红色旅游项目“生根发芽”,与徂徕山抗日武装起义旧址、泰安革命烈士陵园、夏张抗日武装起义纪念碑等红色景点串联成片,形成一条红色精品旅游路线,为泰安市全域旅游发展注入了强劲动力。如今的徂徕村“处处是景观、步步有景点”,红色文化已成为拉动周边产业发展的重要引擎。

“目前,由镇政府和人武部正在共同筹建的徂徕村红色文化记忆馆占地200余平方米,预计明年5月底全部竣工并对外开放,建成后该馆将成为该村又一‘红色地标’。”该人武部领导介绍说。(本文图片由钟天成摄)