走进荔北战役纪念馆聆听战斗故事、走进永丰革命烈士陵园汲取精神养分……连日来,随着热播大剧《西北岁月》的上映,不少游客纷纷“打卡”陕西省渭南市的红色景点,体验红色之旅、追寻红色记忆。

渭南,自然风光旖旎、人文历史悠久,闪耀在山水间的红色印记同样令人向往。陕西最早的团组织在这里诞生,震动西北的渭华起义在这里爆发,八路军三大主力从这里东渡黄河奔赴抗日前线……百年征程,绘就了一幅幅波澜壮阔、气势恢宏的历史画卷,也给这片鲜血印染、英魂铸就的红色热土留下了丰厚的革命文物和历史遗存。

近年来,渭南市军地注重发挥驻地红色资源优势,探索走开系统保护、多维运用、接续传承的方法路子,将资源优势转化为加强国防教育和助推经济社会发展的强势,确保了红色血脉永续、根基永固、优势永存。

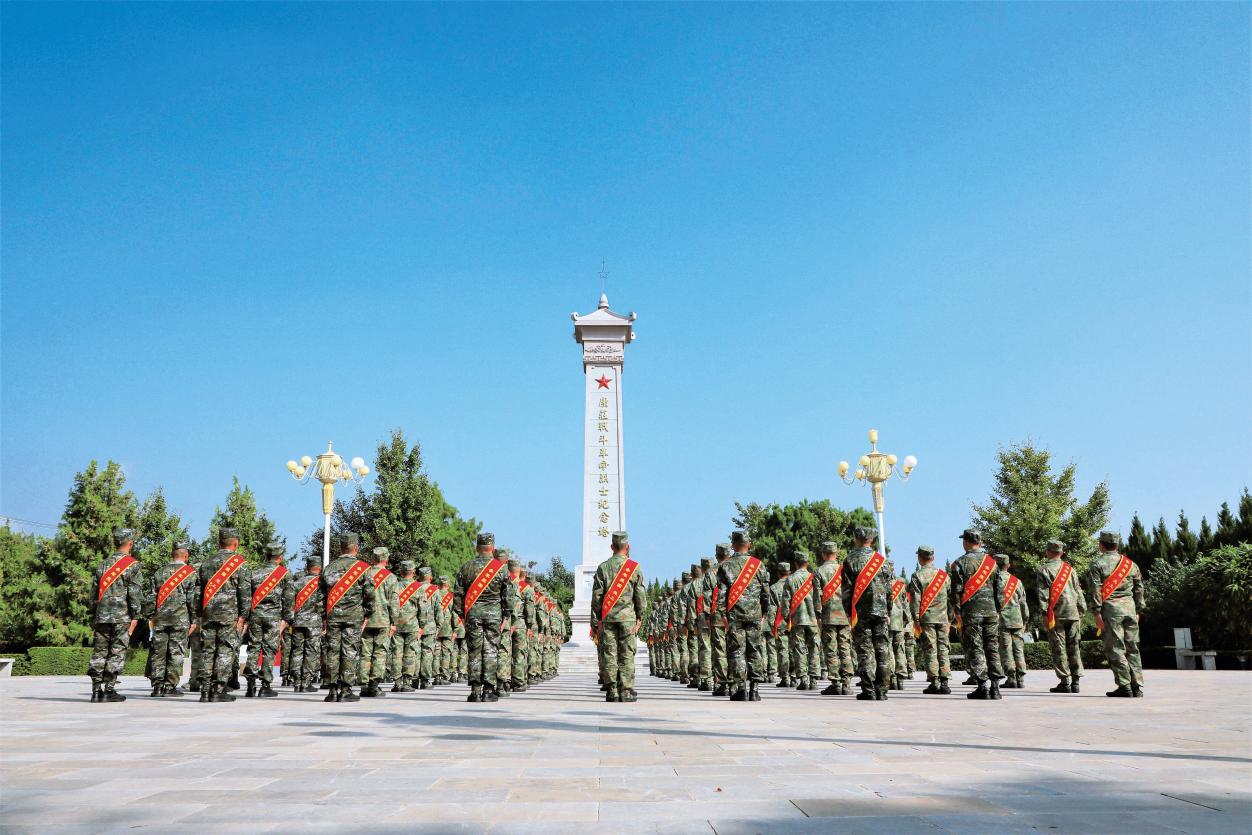

富平县人武部组织即将踏入军营的新兵到富平县烈士陵园接受革命传统教育。(摄影/杨建东)

渭南军分区组织官兵和文职人员到红色场馆参观见学。(摄影/黄伊蕊)

清点“红色家底”——

让沉寂的资源“活”起来

“这并不是一幅普通的标语,它见证了轰轰烈烈的渭华起义,也见证了风起云涌的中国革命浪潮。”丹桂飘香的季节,渭南军分区组织预定新兵来到渭华起义指挥部旧址参观见学。

渭华起义砖铺标语虽无声却震撼人心,生动刻画了秦东军民并肩战斗、奋勇杀敌的精神风貌;耸入云天的革命纪念塔,在秋日阳光的照耀下迸射出璀璨的光芒,“像英烈那样去战斗”成为准新兵们的共同心声。

“渭南是一片充满传奇色彩的革命热土,到处都有革命前辈奋斗过的红色足迹。”渭南军分区领导何勇进介绍,“这些遗址和文物是开展红色教育的生动教材,我们有责任维护好、开发好、运用好,让红色遗存在新时代熠熠生辉。”

巍巍华山,红色渭南。翻开渭南市的“红色版图”,一处处革命遗址和一座座纪念碑犹如红色火炬矗立在老区大地,是名副其实的一座“没有围墙的革命历史博物馆”。但由于这些革命遗址旧址大多建于上世纪三四十年代且多为砖木瓦房结构,岁月的洗礼使建筑物风化、破损等现象较为严重。

“红色资源挖掘保护需要军地发挥各自优势,双向发力才能产生最大效益。”记者从该军分区机关了解到,近年来,渭南市军地按照“抢救一批、保护一批、提升一批”的工作思路,先后制订《渭南市革命文物保护利用“十四五”规划》等措施,全面实施革命旧址文物本体保护和展示提升等工程;联合文化遗产研究院、测绘机构开展黄河流域不可移动革命文物专项调查,对蒲城县包森故居等革命遗址进行管理优化、提升保护级别;联合地方检察、人社等部门开展“寻访革命旧址、保护革命文物、传承红色精神”专项活动,对革命遗址、纪念设施管护工作进行常态检查督导,落实红色场馆人员编制、经费保障,确保每处革命遗址都有人管理、有人维护。

与此同时,渭南市军地各级分期分类建好红色文化资源数据库,持续擦亮红色地标、打造红色精品。富平县人武部高标准建设富平军史馆,挖掘征集200余件(套)史料实物和珍贵图片,按照类别建档造册集中展陈;临渭区军地为陕西早期传播马克思主义的革命先驱者王尚德修建“王尚德烈士遇害处”纪念碑,并成立“王尚德女子民兵班”,激励后辈铭记历史、继续前行。

随着一批革命旧址修缮开放、一批展览陈列功能提升、一批活动项目蓬勃开展,渭南的红色名片愈加鲜亮。

富平县人武部邀请“老英模”走进军营讲授革命传统。(摄影/杨建东)

擦亮“红色品牌”——

让静态的文物“火”起来

“如果我是一位民兵,红色研学中我最想听什么,最想了解什么?”在富平县爱国主义教育基地,民兵讲解员康晨艳经常会思索这个问题。她的回答是时时更新自己的“数据库”,讲好革命文物“背后”的英雄故事,让红色精神激励更多的人。

知所从来,方明所去。在加强保护的基础上,如何让静态的革命文物更好发挥其精神滋养作用,在新时代焕发新光彩?这个问题,不单单是对全国各地“红色讲解员”的考验,也是摆在渭南军地各级面前的一道课题。

“加强军地协作,让红色基因的传承看得见、摸得着、记得住。”在渭南军分区领导吴森林看来,必须坚持自主抓建与军地协作相结合、挖掘整合与实践运用相统一原则,打造具有影响力的红色文化名片。据悉,该市军地近年来着力打造红色文化主题场馆、组织革命精神流动展览等具有地域特色的红色文化品牌,打出一套体系化赓续红色基因的“组合拳”。

——以“产”强链。军地联合编修党史著作《中国共产党陕西省渭南市历史》等文化产品,推出“渭南红色经典”等系列文创成果;丰富高品质红色文化供给,推动渭南市博物馆提档升级,开设渭华起义数字纪念馆,打造了一大批可阅览、可感悟的高质量红色文化场景。

——以“融”引领。积极推动红色文旅融合发展,将渭南红色资源与陕甘边革命根据地照金纪念馆、南梁革命纪念馆等省内外红色革命场馆串珠成链,打造“秦东革命星火”、“重走智取华山路”等红色旅游品牌;推出《百年沧桑——渭南记忆》等实景式、数字化展览,以满足不同游客个性化和多样化需求,推动红色文化传播向更多元、更高质量迈进。

——以“点”带面。将红色革命场馆作为开展国防教育的“主阵地”,紧盯党政机关领导干部培训、学生军训等时机开展各类沉浸式、体验式红色教育,做到受众群体在哪里、文化宣传就跟进到哪里;广泛组织红色故事讲解员大赛、全民有声阅读党史作品展播等宣传活动,持续提升红色文化的知晓度、传播度。

红色旅游走进生活、红色故事走进群众……如今,红色文化悄悄“飞入寻常百姓家”,红色基因正在渭南大地生根发芽、蔓延滋长。

点燃“红色火种”——

让尘封的故事“热”起来

“同志们,起义就要开始,如果我光荣了,请你替我到我爹的坟前添一锹土;如果我光荣了,请你给我的孩子起个名……”前不久,以渭华起义为背景创作的华阴老腔情景剧《渭华楞娃铁打汉》在渭南市民兵训练基地隆重上演。感人的剧情、沉浸式的体验配以“老陕”刚直高亢的唱腔,让台下的民兵忍不住落泪。这是思想政治教育与革命传统文化交汇的一瞬,也是渭南军分区持续打造国动文化的一个截面。据悉,该军分区将红色革命故事搬上舞台,化“读文字书”为“赏舞台剧”,实施以“开发一批实景课堂、打造一批培训阵地、开展一批实践活动”为内容的“三个一批”工程,让红色文化在潜移默化中起到铸魂育人、固本培元的作用。

近些年来,渭南军地融合华阴老腔、富平阿宫腔等国家级非物质文化遗产文化元素,相继推出《红梢林》、《智取华山》等一系列文艺作品,推动红色文艺作品与非遗传承创作融合共生。同时,深入推进“互联网+”红色教育,拍摄制作电视剧《渭华起义》、微视频《八路军东渡黄河纪念地》等红色文艺作品,全方位、多角度讲好党史军史、英烈故事,激发干部群众、部队官兵和广大青少年爱党爱国爱军热情。

“走进新时代,红色资源不仅需要‘活’起来,更需要‘动’起来,通过历史与现实的互动,融入官兵现实思想、融入备战打仗实践。”渭南军分区领导介绍,去年以来,他们与渭南师范学院签订战略合作协议,组建军地国防教育宣讲团,构建以立德树人根本任务为轴心、革命传统教育与全民国防教育融合发展、集“红色传承、校地共建、铸魂育人”为一体的“一轴双维三体”教育体系;联合渭南市军事博览园打造红色教育、爱国主义教育、国防教育相融合的综合性教育实践基地;指导白水县人武部建设“国防文化一条路”、创作《白水武装之歌》,多维度展示国动人的强军风貌……上下贯通、内外兼修的“红色文化矩阵”建设日趋完善,红色基因充满生机、深入人心。

历史不曾远去,铭记是为了更好地前行。散落在青山绿水间的红色资源是火种,百年风雨沉淀下的红色精神是传承。新时代新征程,渭南市军地积极挖掘运用和传承红色资源,用红色文化凝心聚力、铸魂育人,有效推动了经济社会发展与国防动员和后备力量建设同频共振、互促共进。