“看,那里就是1号界碑!”副驾驶乔宇戴着氧气面罩向我们提示。从空中俯瞰边境,小小界碑犹如一枚定海神针,守望千年冰峰、守护一方平安,一股自豪感油然而生。

今天的瓦罕走廊,依然处于反分裂反恐怖反渗透最前沿。这里没有海关、没有口岸,有的是戍守边关的边防战士,有的是守卫家乡的护边员,还有我们的“空中雄鹰”,他们共同筑起了一道坚不可摧的反恐铁壁,把国际恐怖势力坚决阻挡在国境之外。

巡逻完所有的点位,我们按预定航线撤离瓦罕走廊。在一片开阔地带,一排整齐排列的红顶黄墙房子格外醒目。

墙上,一面面五星红旗,在冰天雪地里让人感到格外温暖。航电技师陈福正告诉我们,这些年,党中央十分关心边疆百姓的冷暖,安居富民房就是政府出资帮助当地老百姓修建的,每次乘坐直升机路过这里,他都会为自己生在这个国家而感到幸福、自豪。

飞行员陈源说,他曾经到塔吉克族牧民肉孜家作过客。每年5、6月,肉孜一家都会赶着羊和牦牛,从几十公里外的家乡来到这片夏季牧场放牧,直到10月再返回。“过去牧场只有毡房和石头堆的土房子,现在牧民们都住进了遮风挡雨砖房,还用上了太阳能和风能,现代化家用电器一应俱全,日子过得真让人羡慕。”

●巡航高度:4300米

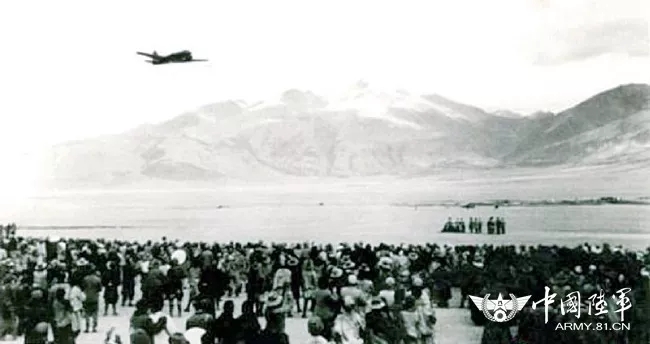

机降塔吐鲁沟:俯瞰丝路感受国家力量

完成空中巡逻任务,我们沿着314国道向南飞行。

蜿蜒的中巴友谊公路异常繁忙,各种货车、大客车络绎不绝;大型的太阳能发电站、新兴的美丽乡镇、整齐有序的牧民定居点,无不显示这条古老丝绸之路的新活力。

“这些车大都是去红其拉甫旅游的。”张江林自信地告诉我们。他说,红其拉甫国门之所以成为旅游热点,要归功于这条喀喇昆仑公路。现在,很多人用三个“最”来形容红其拉甫:世界最高的跨境道路,世界最美公路和世界最惊险走廊。

帕米尔高原古称“葱岭”,也是中原地区通往南亚的丝路古道。1978年,中国吹响改革开放号角。同一年,被誉为“中巴友谊象征”的喀喇昆仑公路建成通车。这条历时12年建造的公路平均海拔3000米,创造了公路建设史上的奇迹,700多名中巴年轻人为此献出宝贵生命。

2013年,为进一步实现互联互通,中国提议建设“中巴经济走廊”,打造一条北起喀什、南至巴基斯坦瓜达尔港的经济大动脉。作为北接“丝绸之路经济带”、南连“21世纪海上丝绸之路”的关键枢纽,焕然新生的“丝绸之路”——喀喇昆仑公路仍然是中国与巴基斯坦唯一的陆路进出境通道,也是通往南亚次大陆乃至欧洲的重要门户。

“在这条航线飞行,我们感到格外带劲。”在机长张胜健眼里,一次任务就是一次灵魂洗礼,一次升空就是一次家国情怀的加注。

“每次经过一个边防连队或烈士陵园,机组都会在低空盘旋一阵,表达对国土的坚守和对先烈的缅怀。”飞行沿途,“喀喇昆仑精神”“红其拉甫精神”“康西瓦烈士陵园”等一系列红色资源成为官兵汲取的精神营养。如今,“一带一路”建设的蓬勃展开,又为这条航线增加了新的魅力,用张胜健的话说,“其实,我们巡逻在这里,最大的底气就是国家实力蒸蒸日上。”

“塔吐鲁沟到了!”从红其拉甫向东,直升机沿着叶尔羌河谷飞行。几十分钟后,飞机降低速度,渐渐驶入一个山坳。一群皮肤黝黑的官兵向着直升机兴奋地招手。飞机还停稳,官兵们喘着粗气大步跑过来,就像见了亲人一样开心。

一箱箱过冬物资快速搬下直升机,给这个偏僻的边防连队注入了新的生机。“看到直升机,就是看到了希望!”某边防团助理员史旭告诉我们。由于地理条件的限制,地面补给时间费时费力;冬天大雪封山后,更是异常艰难。现在,条件好了,上级定期派直升机空运,方便又快捷,“既把温暖送到了我们心坎上,也激发起了戍边官兵的荣誉感、自豪感。”

这种家国荣耀、这种爱国情愫,对80后机长张胜健来说,感同身受。这些年,亲身经历了中国陆航部队的跨越式发展。除了战斗力水平的跨越提升,陆航雄鹰出现在越来越多的非战争军区行动中,深受党和人民的信任。他所在的新疆军区某陆航旅先后参与了阿勒泰、伊犁、玉门雪灾救援,库车抗洪,汶川、玉树抗震救灾,舟曲特大泥石流抢险救灾,巴基斯坦跨国人道主义救援,俄罗斯漂流遇险人员搜救等急难险重任务,被驻地群众赞誉为“天山雄鹰”!

“我们陆航部队快速发展,已经成为集团军的‘标配’。没有国家实力的支撑,怎么可能建成这么一支强大的部队!”张胜健说话时,两眼放着光芒。

归航。一路向北。