倾尽半生心血,全国模范退役军人王成帮投身绿化事业——

绦绦“成帮柳” 殷殷老兵情

■宋姜瑶 丁 雷 中国国防报特约记者 贾广宇

初夏晨曦,阳光洒在新疆库尔勒市的孔雀河畔,绿树成荫、水波荡漾,美丽的景色如诗如画。

沿着河岸的狮子桥到建设桥,3公里的河岸边柳枝摇曳。一名老兵站在岸边,注视着自己的“作品”,满是欣慰。

从一棵树到一片林,这里倾注了老兵的心血。请看全国模范退役军人、全国军休系统先进军队离退休干部王成帮的传奇故事。

王成帮被评为全国模范退役军人。

“在戈壁滩上,究竟能不能种成树”

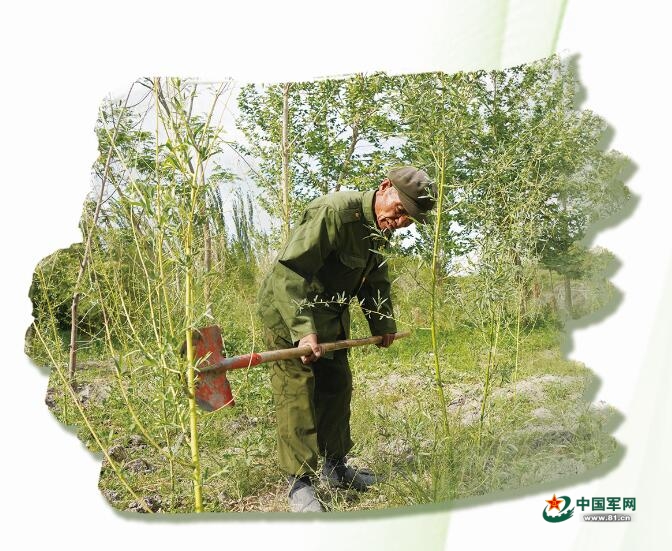

初次见到王成帮,是在他的“绿水青山育苗林”里。那时的他,身着老式绿军装,头戴一顶解放帽,正忙着给树培土。看到我们,老人热情地招呼:“你们先休息下,我把剩下的这点活忙完……”

王成帮已经88岁高龄,腰杆依旧挺拔,说话中气十足。1956年,20岁的王成帮从甘肃省民乐县参军入伍,一路颠簸来到新疆。

“一路上都是光秃秃的山,一望无际的戈壁滩,一棵树都没有,一个人也不见……”王成帮继续回忆,直到汽车进入哈密,才看到一抹绿色。随着绿色出现的还有袅袅炊烟,人也慢慢多了起来。强烈的反差,让王成帮意识到:绿色既是生命的底色,也是大自然的本色,有树的地方才适合人生存。“在戈壁滩上,究竟能不能种成树?”那一刻,一个朴素的梦想,如一颗种子在他心里生根发芽。

王成帮吃苦耐劳、人也踏实,干啥都卖力气,入伍当年就光荣入党。

“到部队后,指导员教育我们,作为一名革命军人,当兵到新疆既要保卫边疆,又要建设边疆。”王成帮把指导员的话记在心里。无论在营区,还是在野外驻训,王成帮一有机会就试着种树。

然而,困难远比想象得多。当时,驻地周边环境恶劣、物资极其匮乏。没有树苗,他就在附近树林里剪来树木枝条,不断试验插种;没有水源,他就手提肩挑,一遍遍地浇灌;没有工具,他就现地取材自制土锹,挖出一个又一个树坑……

王成帮的付出,大家看在眼里、记在心里,得到上下一致认可。后来,他光荣地成为中国共产党第九次全国代表大会代表,受到毛主席接见。

那次北京之行,让王成帮更加坚定了种树的信念。

王成帮在苗圃劳作。

有一年,王成帮所在部队移防,新营区在一处盐碱滩。到了新驻地,部队既帮助当地老百姓耕种收割,还积极开展植树造林活动,改善当地自然环境。由于当地土壤结构沙化严重、盐碱量高,树苗存活率低。

训练之余,王成帮经常和战友们一道在营区附近勘察土壤条件,有时甚至用嘴尝土,搞清土壤盐碱度,随身携带的笔记本上记满了周边土地的情况。

王成帮和战友们终于找到了适合种树的土地,他们一起肩背担挑,在那里种下了一棵棵树。为防止风沙把树苗吹跑,他们采取土培贴夹、等高扶正等方法进行加固。在日复一日的呵护中,看着这些树日渐挺拔高大,他就像看着自己孩子成长一样。

“我啥也不图,就想为这里添些绿”

1992年,王成帮因病提前退休,被安置到妻子张春英工作的库尔勒市。一路上,王成帮虽然看到了星星点点的绿色植被,但更多的还是荒凉的沙土。他明白,肩上的担子并没有放下,自己的绿化事业还要继续下去。

“他可闲不住,闲暇时间都在研究种树,一有空就拿着剪刀修剪路边的树枝,反正就是不着家……”回忆起王成帮刚退休时的生活,张春英仍在埋怨。

那时,塔里木石油勘探开发指挥部落户库尔勒市。为改善当地自然环境,塔指成立了绿化办。王成帮听说后,找到塔指负责绿化工作的领导,毛遂自荐当一名普通的绿化工人。

“只要让我在这种树,我一分钱工资都不要!”有人不理解,问王成帮到底图啥?王成帮说:“我是一名老兵,我啥也不图,就想为这里添些绿。”

王成帮与绿化工人一起培育“成帮柳”。

王成帮如愿成为一个不拿工资的绿化工人。每天天还未亮,他就将自己负责的区域检查一遍,再开始一天的工作。饿了,就从口袋里掏出一块“锅盔”,边走边吃;渴了,就拧开老式军用水壶盖子喝一口水。下班回家之前,王成帮还会再巡视一遍,风雨无阻。

之前,塔指的绿化用水主要要靠水车拉自来水浇灌。“这里的水金贵,我们自己想办法找水浇树。”在塔指的支持和鼓励下,王成帮找人设计方案,组织人员施工,对原有供水管线进行改造。

他们在地势较高的绿地设置抽水机,并修建9个高位水池,解决了绿化用水问题。

整地种树、浇水培土、施肥修剪……王成帮在基地一干就是9年。这期间,在他的推动下,塔指打出了10多口用于绿化的水井,修建了13个蓄水池,种植了150万株柳树,为国家节约绿化资金200多万元。

种树,是王成帮的爱好,也成为他的事业。后来,王成帮离开塔指到库尔勒市园林局继续干绿化工作。

2001年深冬的一天,王成帮意外发现了一棵从未见过的柳树。当时气温低至零下,柳叶也已经枯萎,但树干仍然泛着青绿色。

这个发现,让王成帮兴奋不已。他立即拍下照片,请教当地园林专家。

“库尔勒虽然有孔雀河穿城而过,但离沙漠太近,沙尘大,降水量小,气候干旱,好多树都不适合种植。”王成帮说,这种柳树不仅树形好、病虫害少、抗旱抗寒性还特别强。

紧接着,在库尔勒市园林局的大力支持下,王成帮开始在苗圃里推开培育试验。

第一代1棵,第二代80棵,第三代400棵,第四代2000棵……培育试验进展顺利,柳树试种的成活率越来越高。有人提议,树是王成帮发现引进的,也是他牵头培育的,就以王成帮命名。

就这样,“成帮柳”在库尔勒市传开了。现在“成帮柳”已经培育到第21代,树越栽越多,“成帮柳”越叫越响,这是库尔勒市唯一以人名命名的树种,而“成帮柳”诞生的苗圃,也被命名为“绿水青山育苗林”。

如今,即使在寒冷的冬天,库尔勒市因为“成帮柳”的存在,依然充满生机。“我不要钱,也不要专利。我是一名党员,只想把树种好。”王成帮说。

“这些树迎风挺立,像不像一个个兵”

王成帮常年在孔雀河边劳动,时常会遇到各种意外情况。

2004年8月的一天中午,正在修剪柳树的王成帮看到河里有两个人影,刚开始,以为他们在游泳,可忽然听到其中一人在喊救命。王成帮想都没想,跑过去一猛子扎进水里救人,等把人救上岸,他难受得喘不过气,用手使劲拍打胸部,过了好一会儿,才慢慢恢复正常。

从那之后,王成帮咳嗽得越来越严重。2005年,妻子张春英强行带王成帮到医院检查,医生诊断是肺癌晚期。

“忙活了大半辈子,一天福都没享,怎么得了这种病!”张春英急哭了,她带着王成帮换了好几家医院,希望是误诊,可得到的是同样的答案。当地医生建议王成帮去北京大医院,以便得到更好的治疗。

王成帮的轴劲上来了,他决定“哪儿我也不去,趁我还活着,再多种几棵树”。王成帮还在日记里写道:“宁愿倒在绿化的路上,也不愿死在病床上。”

王成帮与绿化志愿者一起种“成帮柳”。

种树,成为王成帮活下去的信念。在医院住了1个多月,王成帮拎着行李又回到了苗圃。每天上午10点就开始劳动,中午简单吃些干粮,在凉棚里打个盹,醒来再接着干,直到晚上11点才收工回家。

“都得癌症了,还管那个树干啥!”张春英又急又气,却又无可奈何,后来索性不提治病休息的事了,反而帮王成帮准备好衣服、食品和工具。园林局的领导得知后,便嘱咐和王成帮一起种树的绿化工人:“盯着王老按时吃药,如果发现异常,立即送往医院!”

“当时我脑子里只想一件事,就是抓紧时间多种树。你看这些树迎风挺立,像不像一个个兵?我感觉就像回到当年部队一样。”王成帮说,当时他给党组织写下一封信,留下遗愿:“希望我死后,把骨灰埋在‘成帮柳’下,活着培育它们,死后也要看着它们茁壮成长。”

4个月后,王成帮复查身体,竟然发现病情出现好转,原本长在肺部的肿瘤和气管上的条形瘤奇迹般地消失了。面对众人的疑惑,王成帮洒脱地说:“把所有心思都放在种树上,多运动、多干活,癌症自然就好了。”

辛勤耕耘20多年,200余万棵“成帮柳”在沙漠边缘茁壮成长,王成帮的事迹也在当地家喻户晓。近年来,他多次受邀到党政机关和中小学校授课演讲,每次宣讲到最后,他总会说:“一个人终有老去的那一天,但是树会继续成长。”

去年开始,王成帮到处奔走协调,希望能在市郊苗圃建一个青少年教育实践基地。他希望孩子们在这里接受红色教育,参加劳动实践,和“成帮柳”一样,一茬茬健康成长。

如今教育基地已初具规模,王成帮依然没有停下忙碌的脚步。他将培育好的“成帮柳”移植到主干道两侧,预留出1000多平方米的空地,打算盖一座陈列馆。“陈列馆要展示进疆老红军、老八路的故事,还有参加解放战争、抗美援朝和屯垦戍边的老兵事迹,要让娃娃们了解那段历史。”王成帮说。

“成帮柳”染绿曾经的戈壁。

采访结束,记者与王成帮握手道别。厚实的双手,坚定的眼神,透露着这名老兵的执着和纯粹:“我今年88岁了,还不知道能活多久,我最大的梦想就是希望‘成帮柳’染绿沙漠!”

返程途中,记者看着成片的“成帮柳”,呼吸着带着泥土芳香的空气,感慨万千:这里,已然绿荫成片;这里,处处生机盎然;这里,青春依旧火热……

(照片由库尔勒市退役军人事务局提供)