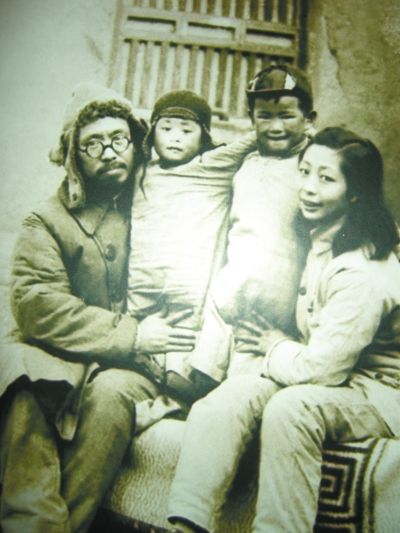

罗荣桓一家在山东。(均为资料照片)

记者又一次来到衡东县荣桓镇南湾村罗荣桓故居纪念馆。馆里的陈列足可以让人们读懂一代元勋,更可以改变“罗帅是个政工干部”的固化印象。馆中关于“翻边战术”的陈列,证明他是一个既有丰富作战经验,又有高明军事韬略的指挥员。

敌情危急

那是1941年的冬天,日军调动5万人马,对沂蒙山抗日根据地,进行了空前残酷的大“扫荡”。在艰苦困难的50天反“扫荡”当中,“留田突围”是最惊险的一幕。

留田是沂蒙山区一个村庄,在现今山东沂南县张庄镇。当时,一一五师的师部及“战工委”(相当于省政府)都在留田村周围,而作战的部队只有一个特务(警卫)营。日军在飞机、坦克、大炮的配合下,由临沂、费县、沂水、莒县等地,兵分11路气势汹汹地向留田扑来,很快就把留田团团围住了,而且在逐渐缩小包围圈。情况万分紧急!

11月5日下午,在留田附近牛家沟的一间草屋里,正召开着一个高级军事会议。这是一次关系沂蒙山根据地存亡的会议,关系到几十万老百姓身家性命的会议,也是决定这次反“扫荡”胜负的会议。

草屋里挤满了人。中共山东分局和一一五师的首长们:罗荣桓、陈光、朱瑞、肖华和陈士榘,司令部的参谋人员,政治部的部长们……一个个聚精会神,听参谋长报告敌情。

敌情十分严重。日军这次对沂蒙山的进攻,在山东是空前的,在华北也是少有的:侵华日军总司令畑俊六,亲自出马到了临沂,山东日军司令官土桥一次中将亲自到前方督战;调动好几个主力师团、旅团的兵力,加上各据点的守备队和伪军,总共5万人,附带着重武器侵入沂蒙山区,把八路军集结在留田一带的部队重重包围了。日军最近的一路,离留田只有5里地;最远的一路,也不过15里。北面的日本骑兵,当日上午进到离留田2里的地方,与八路军前哨部队发生接触。南面进占高里的日军,下午也和八路军警戒部队打响。

出敌不意

罗荣桓接过参谋长的话说:“情况十分严重,今晚上必须突围出去。大家研究一下,从哪个方向突围比较有利?跳到什么地方合适?”

传来一阵嗡嗡声,四架贴着“膏药”的飞机,在低空盘旋侦察,增加屋里紧张的气氛。罗荣桓让一个参谋出去传达命令:“部队隐蔽好,不要暴露目标。”那个参谋走后,草屋里更加沉静,草屋外的飞机声越来越大。

向东,向南,向北?

大家各抒己见。

向东,敌人的兵力比较薄弱,封锁线还没有形成,突出包围圈以后,再向东南转移到滨海区;

向北,与山东纵队靠拢;

向西,那里的群众条件好;

有的提出转移到抱犊崮山区,那是一一五师的老家。

正谈得热闹,门外传来一声“报告”!门外进来一个20多岁的大高个,头戴呢子礼帽,身穿黑色长衫。这人是师部侦察排长,勇敢机智,武艺超群,每次任务都完成得出色,是八路军的侦察英雄。他向罗荣桓报告南面高里一带的敌情。罗荣桓听了很满意,表扬他说:“你了解的情况很重要,很好!”“好好睡一觉,晚上还有重要任务”。

侦察排长走后,罗荣桓提高嗓门:“我主张向南突围!”

“向南突围?”这出乎意料的主张,使在座的人都感到吃惊,心里打了问号。因为南面日军兵力最大,封锁最严,刚才侦察排长的报告,也证实了这一点。

“向南突围!”罗荣桓加重语气说,“插到临沂附近。敌人集中兵力合围我中心地区,后方必然空虚。我们插到他的心脏地方,就能够牵着他的鼻子走,变被动为主动。”

罗荣桓似乎看到大家心中的问号,马上做出回答:“不错,南面敌人的兵力比较多,三道封锁线已经形成了,但还不是‘铁筒’,还有空子可钻。向南突围,插到敌人的心腹要地,正是出敌不意!”

罗荣桓用蓝铅笔,在地图上画出三道弧形的蓝线,标明敌人的三道封锁线。又用红铅笔,先画了一个红圈,引出一道红线,穿过那三道弧形的蓝线,由南转西停下来,说:“这条红线是我们的行军路线,从留田穿过张庄,绕过高里,转向西南,越过临蒙公路,插向诸满以南,在这个地方——王沟停下来。王沟离敌人的心脏临沂不过50里,是日军两个师团的接合部,也是敌人空虚的后方。(我们)有山区可以依托,有群众可以依靠。”