红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋。

潜龙腾渊,鳞爪飞扬。乳虎啸谷,百兽震惶。

——《少年中国说》

一部中国近代史,是中华民族为争取民族独立和人民解放而不断奋斗的壮丽画卷。

翻开这部巨史,我们大致会有这样的感受:循着近两百年的时间轴向前推进,历史的发展像是一条“U型线”,被清晰地划分为了两部分:前半部分国家屡战屡败,革命处于低潮,整个民族毫无生机,令人不忍卒读;而从20世纪20年代末开始,国运逐渐逆势上扬,革命高潮迭起,并朝着胜利的曙光前进。即便之后再次读到民族被侵略、被压迫的部分,也不再是消沉绝望,而是愈挫愈奋的反抗。

可以说,上世纪20年代是中国命运的重要转折点。似乎在这个重要转折之后,整个中华民族拥有了崭新的精神面貌,有了根和魂,有了重新屹立于世界民族之林的雄心和底气!

那么,这个转折点最初出现在哪里?又是怎样的力量扭动出了这条巨大的历史“U型线”?以上的问题,我们可以从同一事件中寻找答案。

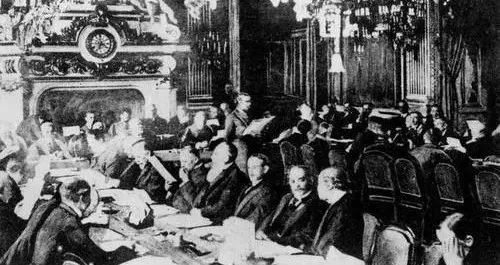

1919年初,第一次世界大战战胜国在巴黎开会,讨论善后问题。作为战胜国,中国参加了这次会议,但从一开始维权的道路便举步维艰。北洋政府派出了顾维钧、施肇基、

魏宸祖等全明星级别的外交官阵容,提出“废除势力范围”“撤退外国军队、巡警”“裁撤外国邮局及有线无线电报机关”“撤销领事裁判权”“归还租借地”“归还租界”“关税自由权”等七条合理要求,但在“弱国无外交”的这条潜规则面前,中国的一切愿景只是空谈。经过近3个月的谈判,和会不但拒绝了中国提出的诉求,反而同意由日本继承德国在山东的所有权益,这让中国再次陷入困境。

巴黎和会外交的失败,彻底打破了中国人民对帝国主义的幻想。1919年5月4日,一场轰轰烈烈的爱国主义运动在北京展开。以北京大学为首的3000余名学生罢课游行,火烧赵家楼,高喊 “外争国权,内惩国贼”“废除二十一条”“抵制日货”的口号,紧接着,这场爱国救亡的革命运动迅速横扫全中国,全国各地青年声援,全国各地工人声援,全国人民声援!最终,北洋政府迫于压力,罢免了曹汝霖、章宗祥、陆宗舆三人职务,和会代表也拒绝在合约上签字。

这就是中国近现代史上具有划时代意义的五四运动,它就像一道闪电照亮了历史的天空,给内外被压迫的中国人民带来了久违的希望。

历史是最好的教科书。五四运动不仅促进了全民族的大觉醒,为中华民族摆脱列强走向复兴点燃了第一盏精神火炬,更是促进了马克思主义在中国的传播,促进了马克思主义同中国工人运动的结合。它为中国共产党成立做了思想上干部上的准备,为新的革命力量、革命文化、革命斗争登上历史舞台创造了条件,是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点,在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑意义。

当然,五四运动的历史意义远不止这些:以“爱国、进步、民主、科学”为内核的五四精神,从此成为中华民族精神基因、历史记忆和革命文化图谱中闪亮的一部分。

翻阅史料,我们发现领导“五四运动”的骨干力量胡适、傅斯年、罗家伦等大都不超过30岁,正值年轻热血。在那个风起云涌的革命年代,爱国青年们以伟大的历史担当和崇高的革命情怀,首先扛起了民族自强的大旗,勇敢地走到了时代的舞台中心,开始主动寻求适合中国国情救国道路,以从未有过的主人翁姿态承担起民族脊梁的角色。

时至今日,五四运动中的青年仍然是无数中国青年奋斗人生征程中的前进榜样,五四精神像一盏思想的火炬 引领着 广大青年奋起拼搏,勇往直前。

习主席 说:“新时代中国青年运动的主题,新时代中国青年运动的方向,新时代中国青年的使命,就是坚持中国共产党领导,同人民一道,为实现‘两个一百年 ’ 奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。”

一百年前的初夏,一群年轻人为了民族的未来勇敢地站上了历史的前台。从此,起翻天巨浪,摇荡全中国。今天,当整个中国已经站在世界舞台中央的时候,广大青年更应该自觉回到百年前去汲取五四运动宝贵的精神营养,充分发挥好在各行各业生力军和突击队的作用,不负重托、不辱使命,交出无愧于祖国和人民的新答卷。

( 钧正平工作室·解放军新闻传播中心融媒体出品 )