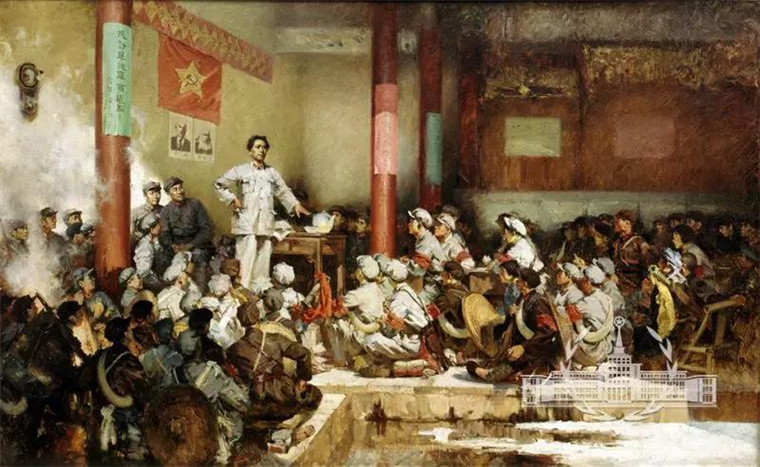

89年前

1929年12月28日至29日

毛泽东、朱德、陈毅等

共产党和红军的缔造者们

在古田领导召开了

红四军第九次党代表大会

史称“古田会议”

89年前

古老祠堂廊檐下

一群衣衫褴褛但傲骨凛凛的人

围着一堆篝火

激烈辩论着一个政党和一支军队的关系

国家和民族的前途命运

古田

成为人民军队全新定型和自我重塑的

“里程碑”

耸立起区别于其他一切古今中外军队的

“分水岭”

奏响了20年后新中国诞生的序曲

89年后

在这个特殊的日子

让我们一起走进古田会议纪念馆

通过四个文物小故事

再次感受来自“古田”的

信仰的力量

回望古田,我们信念更坚

展望前路,我们激情满怀

古田会议纪念馆馆藏文物

文物小故事

1929年毛泽东在苏家坡时使用过的棉絮。

一床棉絮

1929年10月下旬,毛泽东随闽西特委由上杭县城到苏家坡,继续领导闽西红色区域的革命斗争。

闽西乡村的冬天,天气寒冷。一天夜晚,冷风瑟瑟,毛泽东与往常一样提着一盏小马灯,来到特委工作人员居住的地方查铺。

当毛泽东来到厨房时,炊事员杨冬冬正忙着准备第二天大家的早饭。

毛泽东发现他的床铺上只放着一件田间劳作时防雨用的棕衣,便问杨冬冬:“晚上这么冷,你就盖这棕衣,能行吗?”

杨冬冬笑了笑回答:“抗一抗也就过去了。”

毛泽东又问:“暴动时你没分得棉被?”

杨冬冬说:“分了,昨天我儿子参加了赤卫队,今天随队去执行任务,我把那床被子让他拿走了。”

毛泽东听到这,握着杨冬冬的手:“是啊,现在我们的生活还很艰苦,可即使这么困难,人民群众也还这么热情支援红军,支持革命斗争,看来,我们的革命事业一定能成功!”

说完,毛泽东马上回到自己的房间,抽出床上仅有的两条毛毯中的一条,亲手交给杨冬冬说:“这条毛毯就给你用吧,总比棕衣服暖和一点!”

后来特委知道了这件事,特地又给毛泽东添上了一床棉絮,以免着寒受冻。

解放后,闽西特委委员,杨冬冬的邻居把这床棉絮捐赠给了古田会议纪念馆。

一套军服

古田会议纪念馆文物室收藏了一套缀有红领章的灰色军装、一顶缀有红五星的军帽和一副绑腿布,这是红四军自创建以后第一次统一的服装。

红四军自创建以来,长期处于战争环境之中,无法大量生产军服。他们只能穿缴获的敌军军服和沿途打土豪得到的衣服,着装混乱,且大部分服装已很破旧。为便于作战和管理,统一部队服装显得十分必要。

1929年3月,毛泽东、朱德等指挥中国工农红军第四军首次入闽,长岭寨战斗大捷,红军进驻长汀。

当时长汀县城手工作坊遍布城乡,红四军又筹集了一笔军饷,毛泽东就决定利用这笔军饷和长汀良好的缝纫、印染条件,赶制4000套红军统一的正规军装。

由于红军实行买卖公平的政策,不少商家很乐意为红军筹集军需物资。当时商店没有灰布,军需处就与染布坊联系,帮助把布匹染成灰色,然后将个体分散的裁缝和接收的服装厂组织起来,成立了红军临时被服厂。

后来,朱德在陕北的窑洞里对美国作家史沫特莱回忆说:“我们现在终于有了第一批正规的红军军装了……它们没有外国军装那么漂亮,但对于我们来说,可真是其好无比了。”

“一颗红星头上戴,革命红旗挂两边”,从此,红四军就穿着这套军装,开始了创建中央革命根据地的光辉历程……

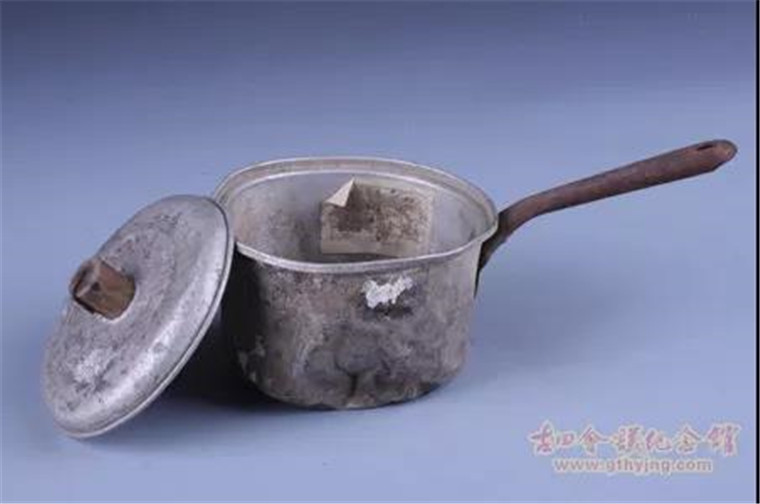

第二次国内革命战争时期范乐春的铝锅。

小锅和野菜

一只破旧带柄的小铝锅和几束闽西山区常见的野菜,是三年游击战争时期范乐春同志的“家当”和充饥的“食粮”。

范乐春,1903年生于永定金砂乡,1929年参加革命,同年加入中国共产党。三年游击战争时期,她主动站出来,挑起负责红军游击队的后勤重担。

从此,她为了红军游击队的给养,常常带上几个战士爬山涉水。出没于敌人的封锁区,活动在敌人的心脏,深入群众,千方百计地搞到粮食、盐、药品及生活必需品。

范乐春身为后勤“部长”,每次行动她总是带上这把小铝锅。原来,每次行军到快要开饭的时候,她就交待炊事员少下点米,说自己肚子很胀不想吃饭,而等战士们吃饭时,就偷偷地躲到一边,采把野菜,随便用小锅煮点来充饥。

有时即使在山下搞到粮食,往山上送也需要好几天的时间,长途跋涉、饥饿劳累一起袭来。实在饿得不行,她也舍不得取出一把米煮上一点来吃,而是在路边采点野菜,勺上一点山沟里的水,用小铝锅煮一煮,吃上几口,然后又继续上路。

虽然岁月流逝,给这把小铝锅渡上了一层氧化锈,但范乐春对三年游击战争的贡献,将永远铭记在人们的心中。

五封家书

在古田会议纪念馆,珍藏着林高峰烈士的五封家信,书信不长,但字里行间饱蘸着烈士生前舍家救国的豪情和抗日必胜的信念。

林高峰,1919年生于一户贫农家里,少年受尽磨难,从小立志除暴安良,14岁参加红军,在“皖南事变”中牺牲,时年仅24岁。

林高峰的五封家信写于1937年7月下旬至1938年10月。当时,全民抗战已经开始。闽西子弟兵响应中国共产党“一致对外,团结抗日”的号召,奔赴苏南皖南抗日前线。

在队伍开拔前夕,林高峰尽管对年老体弱的父母“思念无已”,但为了“完成抗战胜利的光荣任务”,劝慰父母“至于家庭应从困难奋斗”,请亲戚朋友“尽量帮助”。

在外征战,林高峰对战友的家属也很关心。在繁忙的战事环境中,他时时处处不忘关心战友的家庭,信中要求父母及时转告与自己同时参军参战的同乡王胜、王集成、王直、王荣光家属“均在一块,身体平安”,并再三嘱托父母“请走他家”问侯。

战场上,他为了激奋亲人,及时将前方胜利佳音转报家中,“本军在江南地方广泛开展游击战争,天天与敌人打仗,不断地牵制敌人且取得了很大的胜利”“中华民族解放的曙光正向着胜利的大道迈进”。让乡亲们分享胜利的欢乐和看到抗战必胜的光明前途。

“身为军人岂能落后乎?”烈士为民族的解放奋战前线,真正实践了他在家信中的诺言。

时光变迁

八十多年过去

这些革命“见证者”背后的故事

将永远激励后人奋进