追溯85年前的那一场夜渡

时光倒流85年,1934年10月,中央红军主力8.6万人集结于都。中央红军为了隐蔽战略意图,避免飞机轰炸,连续多天架设临时浮桥,晚上渡河,早上拆桥,不留痕迹,安全顺利地跨过长征第一渡。30万于都人民共同保守着一个天大的秘密,被一些研究者称赞为奇迹。在于都,《时政新闻眼》采撷到了许多感人至深的故事。

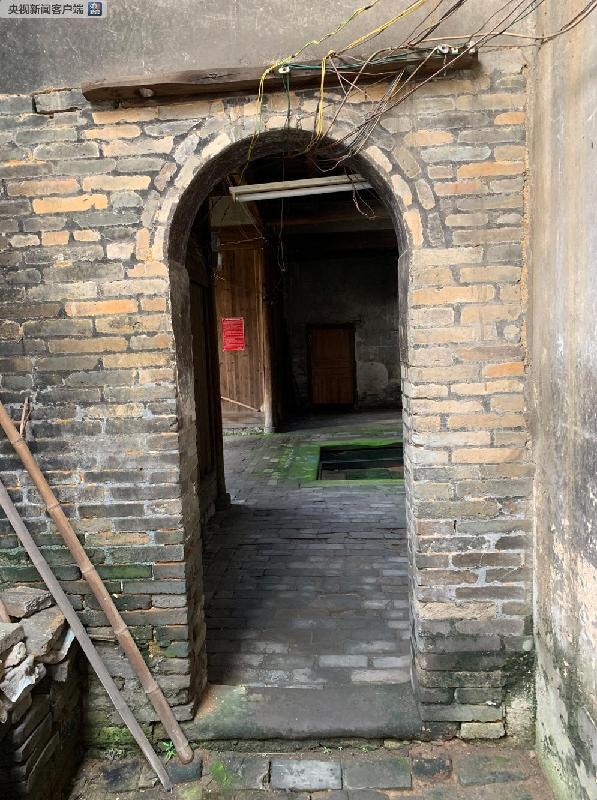

△于都县的这座客家民居——刘次垣民居建于清代,约有两百年历史。它曾经是红军部队集结出发时的临时居所中的一座。墙壁上的许多红军标语保存至今。(央视记者沈忱拍摄)

△刘次垣民居中的一扇门,只剩了半块门板。《时政新闻眼》发现,这座民居中的许多门都缺失了门板。(央视记者沈忱拍摄)

△阁楼上的一些房梁已被锯走。住户将它们送给红军搭建渡河的浮桥。(央视记者沈忱拍摄)

△这座民居没有门板,夜不闭户,就这样过去了85年。(央视记者沈忱拍摄)

△居住在这里的李美珍老人,今年已经92岁了。她嫁到这里以后,才知道家里缺门少梁的缘故。(央视记者沈忱拍摄)

当年,为支持红军渡河,于都河沿岸群众倾尽家中木材,捐出门板、床板甚至棺木的不在少数,最终在约30公里的河段架起了5座横跨600多米宽水面的浮桥。

△中央红军长征出发纪念馆中再现了军民为避免敌机侦察被发现,在夜间搭建浮桥的场景。(央视记者郭晗光拍摄)

△中央红军出发纪念馆再现于都老人将自己的棺木捐给红军搭浮桥的场景。(央视记者郭晗光拍摄)

△在中央红军长征出发纪念馆门前,竖立着一块石碑,石碑上写着周恩来的感言:“于都人民真好,苏区人民真亲。”这是周恩来当年在得知于都老人将棺木捐给红军搭浮桥后发出的感慨。(央视记者段德文拍摄)

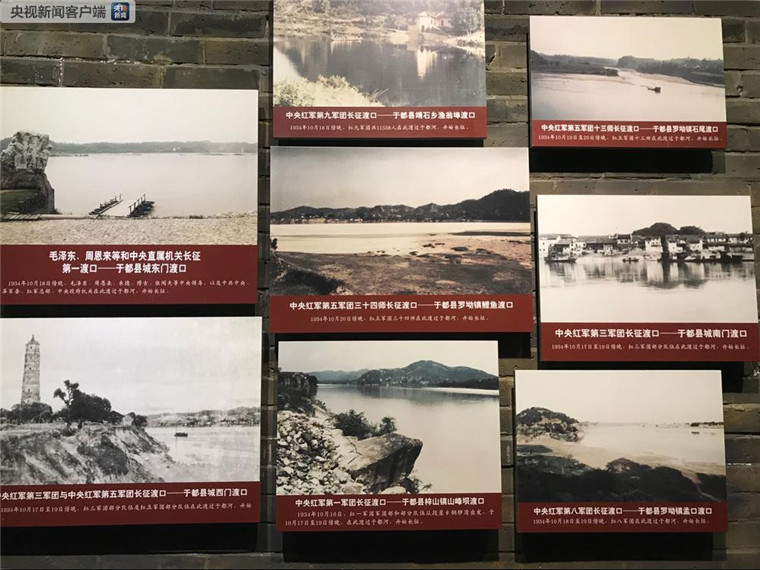

△1934年10月,中央红军历时9天,分别从于都县城东门等8个渡口过河,踏上战略转移的征途。(央视记者拍摄)

△这是位于于都县城的毛泽东旧居——何屋,也是赣南省苏维埃政府旧址。1934年9月中旬,毛泽东从瑞金来到于都,就住在这里的东厢房。10月18日,毛泽东离开何屋,从于都县城东门渡口开始了长征。(央视记者沈忱拍摄)