放弃读博,当了“急需”实验员

2002年,25岁的肖飞从海军工程大学硕士毕业留校,踌躇满志地走进马伟明院士领军的舰船综合电力技术国防科技重点实验室。

此时,他已考上博士研究生。实验室急需一名实验员,希望在新招的博士中选出一人担任。当实验员,就意味着放弃读博机会。

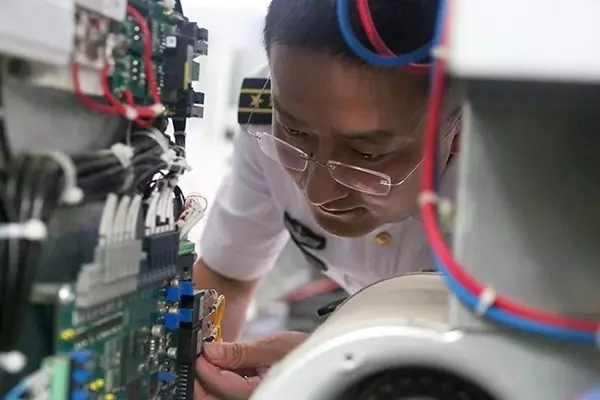

没有犹豫,肖飞递交了担任实验员的申请。实验员的工作琐碎繁忙,他常常加班到凌晨两三点。一次,在“某新型潜艇电力系统突然短路故障”项目攻关中,为获得第一手实验数据,他不眠不休,连续60多个小时守在实验仪器旁。经过上百次调试,终于完成任务。

两年后,肖飞圆满完成实验员工作。为使专业结构更合理,他考上了浙江大学博士研究生。毕业后,他回到海工大任教,2009年、2012年,两次破格,晋升为副教授、教授。10年时间,从“急需”实验员到年轻教授,他完成了人生的重大飞跃。

肖飞表示,两年实验员经历,对知识积累和储备非常重要,也让自己有了更多迎接挑战的勇气。

回首这段往事,实验室领导刘德志教授说:“实验室年轻人多,讲劳动强度,大家都差不多;但讲奉献,像肖飞这样肯牺牲个人利益、服从组织安排的年轻人太难得了。在和平年代,这就是对军人的考验!”

打破垄断,为国家节省采购经费10个亿

10年前,作为风力发电核心部件之一的变流器,我国全部依赖进口,相关设备被欧美日几家大公司垄断,不仅价格高昂而且进口条件苛刻。

“变流器技术,船舶高速发电机上有现成的!”马伟明院士认为,可以凭借在舰船电气领域的成熟技术,攻克这一难关。

这个项目由肖飞牵头,刘勇、陈明亮、王颢雄等几名青年才俊组成课题组研发。经过近一年的艰难攻关,设计出2兆瓦级永磁直驱风力发电变流器。随后,肖飞带领团队风尘仆仆赶往福建省漳浦县某风力发电厂进行测试。受环境限制,课题组在山上搭了一个小窝棚做实验,平时住在山下农民家里。

苦心人,天不负。测试结果显示,肖飞团队研发的变流器技术指标优于国外同类产品,一举打破了该领域被国外长期垄断的局面,国外产品价格应声而降。仅此一项成果,当年即为国家节约采购经费约10亿元人民币。

肖飞带领团队乘势而上,在国内首次研制成功海岛风能、太阳能等多能源智能微网,并应用于岛礁建设工程,一举解决了岛礁供电难题,提升了驻守部队自给力和战斗力。

有自主创新的胆量

有另辟蹊径的思路

有向新兴领域进军的勇气

这是马伟明院士对肖飞的褒奖和激励

同时,也是对新时代优秀青年的勉励

相信肖飞的胆量、思路、勇气

会激励更多人

勇做时代弄潮儿

投身国家建设

贡献青年力量!

让我们一起

为新时代的榜样点赞致敬!