新年伊始,滑翔机“火了”!不过,这个滑翔机并非我们想象中的能在空中翱翔,它特指会在水下“飞”的水下滑翔机。请关注今日出版的《解放军报》的文章——

深海滑翔探“龙宫”

■朱婧倩 张 敏

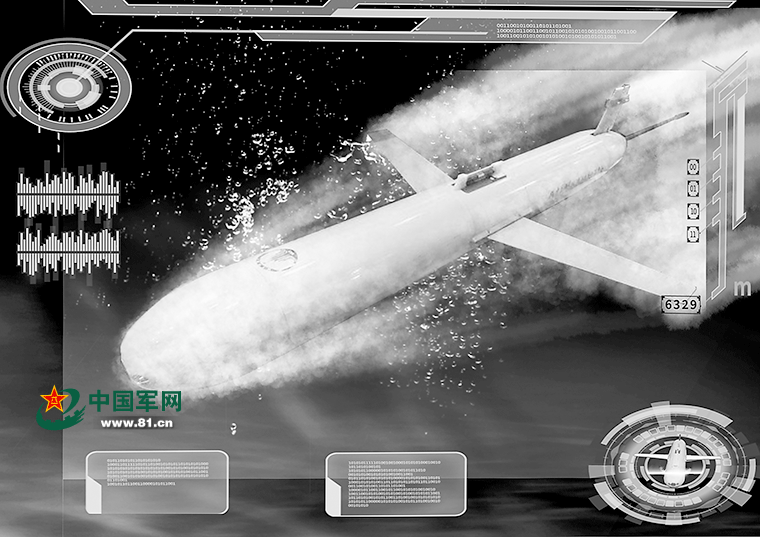

新年伊始,滑翔机“火了”!不过,这个滑翔机并非我们想象中的能在空中翱翔,它特指会在水下“飞”的水下滑翔机。习主席在2018年新年贺词中,对我国科技创新与重大工程建设进行了总结,其中就提到我国自主研发的“海翼”号深海滑翔机。“海翼”号深海滑翔机曾在马里亚纳海沟成功完成大深度下潜观测任务,最大下潜深度达到6329米,一举刷新了水下滑翔机最大下潜深度的世界纪录。

作为一种新型水下机器人,水下滑翔机是一种具备大范围、大深度运动能力的深海监测平台。在深海探寻“龙宫”之时,水下滑翔机主要利用净浮力和姿态角调整获得前进的动力,具备能源消耗小、作业时间长、航行距离远、投放与回收简单等诸多优势。美国国防部曾表示将持续加大水下滑翔机研发力度,以保证美国海军的水下作战优势。一个属于水下滑翔机的时代已悄然而至。

制图:郭烨瑾

通过浮力变化实现“水下翱翔”

暗无天日的深海,沟壑交错的海底,难以捉摸的暗流,严酷的海洋水文条件给水下作业带来诸多风险和挑战——深海监测目前依旧是一道未解的谜题。

传统海洋观测,高度依赖固定系泊设备和海面船只,飞机与卫星也只能在海面观测时“搭把手”。如今,一种可在高危环境下执行高风险任务的机器人悄然诞生,这种可在水下“飞”的“深海精灵”,就是水下滑翔机。

顾名思义,水下滑翔机借鉴了航空领域滑翔机的经验,以浮力作为推进动力,通过浮力变化实现水下“翱翔”。水下滑翔机具备了在深海中长时间连续工作的能力,并且在滑行过程中自身消耗能量低,是可持续的深海观测平台。

不用螺旋桨在水下怎么“飞”?原来,“深海精灵”还有一个“小肚子”,可以通过控制“肚子”大小来改变自身浮力,进而实现在海水中的运动。通常,水下滑翔机浮力引擎外部都装有一个气囊。当下潜到预定深度完成任务后,水下滑翔机就会将机体携带的液压油压入气囊中,随着气囊的膨胀,滑翔机的密度会逐渐低于海水密度,进而实现上浮。当需要前后运动时,“海翼”号配备的可前后移动电池就能大显身手。下潜时,“海翼”号的电池会自动前移,前部的“翅膀”会产生向前的推力,上浮时“海翼”号电池自动后移,这样就可在不断的下潜上浮过程中实现折线前进。

1995年8月,美国海军战略司令部提出“先进水下无人舰队”构想。为顺应这一发展趋势,世界各国纷纷开展了类型多样、用途广泛的水下机器人研究,其中就包括水下滑翔机。目前,美国、法国、日本、加拿大等国的水下滑翔机已形成多种型号,在体系结构和性能上各有所长,部分型号已经实现了产品化。

美国自上个世纪90年代起就开始进行水下滑翔机的研究,目前已成功研制出多种型号的产品。金枪鱼机器人技术公司研制的“喷射滑翔者”水下滑翔机,使用一组电池就可连续部署超过6个月。为充分提高水下滑翔机的运动速度和浅海部署能力,美国海军研究办公室在“水下自主计划”需求下,资助ANT公司先后向美国海军交付了18套水下滑翔机,还增加了水雷探测、障碍规避和防范蛙人等功能。