随着洋务运动深入,有识之士逐渐发现,以购买、仿造洋枪洋炮来进行海防和军队建设,并非上上之策。最好的途径,应该是以引进西方军事技术为核心, 迅速建立和发展自己的新式军事工业,即建立在“制器之器”基础上的近代工业。

1861年,湘军在曾国藩的主导下,于安庆开设了中国第一个制造近代武器的工场作坊——内军械所,这是区别传统作坊与现代工业的分水岭,是中国近代史上很有意义的事件。

马克思、恩格斯在《共产党宣言》里曾经对“现代工业”与 “家长式的师傅的小作坊”之区别,作过生动而形象的描绘。马、恩说,“现代工业已经把家长式的师傅的小作坊变成了工业资本家的大工厂,挤在工厂里的工人群众就像士兵一样被组织起来。他们是产业军的普通士兵,受着各级军士和军官的层层监视。” 这段话用在中国洋务运动中出现的近代工业身上,真是特别切贴。

安庆内军械所的劳动力,全部是湘军火炮营、神机营的工匠、兵士。当然,内军械所还集合了徐寿、华蘅芳、徐建寅等一批著名的科学技术专家,他们成功地研制出中国第一台蒸汽机和小火轮,开始了中国近代军事工业的草创阶段。19世纪六十年代后, 更是洋务运动兴起的高潮,一批军工企业在全国各地如雨后春笋般涌现出来。史料记载,1865-1895年间,清政府先后设立了24家规模不同的官办军事工业企业,最著名的有江南制造局、福州船政局、天津机器局、金陵机器局和汉阳兵工厂。

江南制造局是清政府兴办的第一个近代军工企业。1865年5月,李鸿章以6万两银子的代价买下美商旗记铁厂,这家当时“洋泾浜外国厂中机器之最大者”, 具有修造开花炮、洋枪和火轮船的能力。

此后,李鸿章将原先为保障淮军作战需要的两个炮局并入其中;李的恩师曾国藩则将委托容闳在美国购回的100 多台机器添了进去。这些从美国购进的较为先进的机器设备,使江南制造局从建厂之初,就具备了相当可观的规模和生产能力,主以造枪炮, 也兼造舰船。直至发展为江南制造总局,并延请英国人马格里等主持生产。

1867年,这个“中国第一” 军工厂从虹口迁往城南的高昌庙,进一步扩大为轮船厂、机器厂、熟铁厂、枪厂、木工厂、钢铁厂、锅炉厂等数个分厂,还附设了学堂、翻译馆等。到甲午战争前夕,该局更增加了炮厂、火药厂、枪子厂、炮弹厂、水雷厂、炼钢厂等新的分厂,可以制造大到蒸汽轮船、小到西式步枪等多种武器装备。成为拥有官军职员技工3000余人、设备300余台的近代大型军工厂。

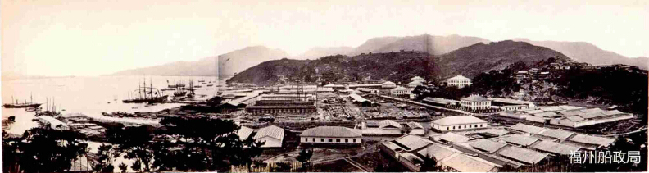

位于福州马尾的福州船政局, 是1866年由晚清 “清流首领” 左宗棠奏请同治皇帝设立的近代化造船厂。左宗棠对那时盛行的 “炮舰政治”有入木三分的认识, 他说“泰西诸邦均以机器轮船横行海上,英法俄德又各以船炮相互炫耀,日竞其鲸吞蚕食之谋。乘虚蹈瑕,无所不至。”而中国的情势则是“水师直同虚设,舰炮全无”。为此,须创建蹈之。