他从未当过“总司令”和“总指挥”,却被称作“陈老总”,主要是他为人随和、令人亲近。

他既是开国元帅,也是诗人、外交家,曹禺说他性格可爱,夏衍迷他的妙语连珠,民主人士柳亚子称他为“兼资文武此全才”的将军。

毛泽东有句最普通的名言:“陈毅是个好同志。”或许年代相隔久远,人们对这位文武兼备的儒将之风采,只能在他的文字传记中领略一二。此刻,让我们带着崇高敬意来缅怀这位开国元帅——陈毅,走进他的纪念馆,聆听他的故事。

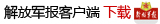

陈毅改装的水力轧花机

一台水力轧花机

1922年,21岁的陈毅回乡时,做过一件至今仍被乡亲们传为佳话的事情。

当时,农村极为落后,只有一些人力驱动的前清时安装的农业机械。以轧棉花的机子为例,需要3到5个壮劳动力轮番上阵才能驱动,且效率十分低下。

一日,陈毅步行于羊岔河畔,看着潺潺流水,突然想到村里的轧花机太过笨重,费时又费力。为何不为乡亲们改装成水力驱动?也正好将学到的知识用之于民,让乡亲们认识到科学与知识的力量。

陈毅很快便将想法付诸实践,经过试用,陈毅改装的轧花机不仅省了劳动力,轧棉花的效率更提升了一倍多,十里八乡的村民都赶来“看稀奇”,面对大家的啧啧称赞,陈毅格外开心。

随后,他向留法的同学蔡和森去信,申请加入社会主义青年团。不久之后,他收到了蔡和森的回信,组织已经同意他的请求。1923年初,陈毅离开故乡。从此,坚定地走上了无产阶级革命的道路。

如今,这台水力轧花机仍然保存在陈毅生平事迹陈列馆中。

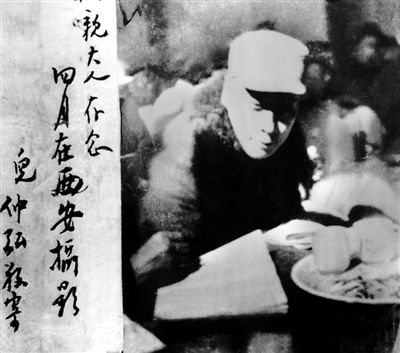

陈毅开展劳动的照片

一张折痕照片

陈毅生平事迹陈列馆珍藏着一张带有深深折痕的照片,这张照片是随一封陈毅写给父母的信一起送达的。在抗战时期,这是殊为不易的,而它能保存到今天也体现了陈毅在人民群众心中的崇高地位。

1943年底,陈毅留下一首《赴延安留别华中诸同志》,即赶赴延安。

到达延安后,陈毅参加了中共中央在延安召开的第七次全国代表大会,当选为主席团成员、中央委员会委员。是时,全党全军正在开展“整风运动”,陈毅积极投身其中,时常与毛泽东促膝谈心,书信往来,向毛泽东介绍自己在“整风运动”中的收获。毛泽东复信称赞道:你的思想一通百通,无挂无碍,从此到处是坦途了。

其间,陈毅因思念远在四川的父母,将自己开展劳动的照片附信寄往。为了避免信件被日伪军拦截,陈毅将信中“延安”二字改为“西安”,并落款为“儿仲弘敬书”。信件几经周折,顺利送达父母手中。

新中国成立后,陈毅父母将这张照片赠予陈毅的侄女陈德珍。