红军长征期间,曾在贵州转战5个月零8天,革命活动遍及68个县(市)。面对国民党军队的围追堵截、复杂的地理环境和多民族的社会结构,红军积极宣传党和红军的抗日主张和革命思想、争取少数民族群众支持、团结爱国民主人士、尊重关爱宗教人士,壮大了革命力量、传播了革命火种、保存了红军实力,为长征创造了有利条件,为统战工作积累了宝贵的经验。

布依族首领陆瑞光生前唯一的一张照片。

“弄染结盟”

红军长征途中与少数民族签定的首个政治盟约

1934年12月中央红军进入贵州黎平后,毛泽东嘱咐红军战士,必须与各民族建立亲密的关系,用平等态度对待各族人民。1935年1月后,针对云贵川三省多民族的特点,在《关于争取少数民族的指示》等文件、文告中强调“不论汉族、苗族、布依族;不论各民族人口多少,都一律平等”“必须进行深入的关于少数民族情况的调查”“绝对不准对少数民族群众有任何的骚扰”,对于少数民族中的先进分子“在生活上、政治教育上都应加以特别的注意”“在人数较多时,应成立某个少数民族的单独的连队,并特别注意培养他们自己的干部”。

1935年4月,中央红军四渡赤水、南渡乌江、佯攻贵阳、直插云南,红军主力分两路西进,进入安顺的民族地区。其中,进入六马一带的是红三军团,由彭德怀任军团长,杨尚昆任政委。

红三军团计划横渡北盘江,快速转战云南,争取更多时间寻求战机,六马地区的弄染寨是通过北盘江渡口的必经之路,由布依族领袖陆瑞光带领的地方武装控制,寨中有200多户千余人口。陆瑞光爱憎分明,仗义疏财,凡是起义反抗军阀官府的农民首领,都愿意与他合作。以陆瑞光为首,卢云奇、曾云清和王禹先被称作镇宁、关岭和紫云等县有名的“四大天王”,一旦需要,陆瑞光可在短时间内招集几百上千人的队伍。

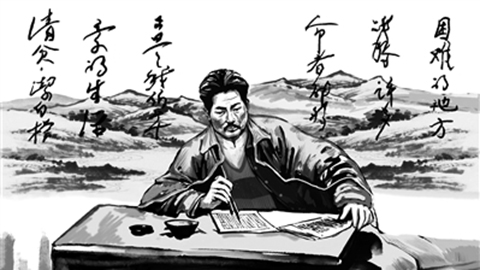

为尽快通过六马地区,红三军团军团长彭德怀、政委杨尚昆到弄染寨会见陆瑞光,向他介绍党的民族政策,揭露反动军阀的罪恶统治。陆瑞光曾听说红军英勇善战,纪律严明,还善待百姓,专为穷苦大众出头,但因长期遭受贵州反动军阀的压迫欺骗,他对外来武装仍有强烈戒心。陆瑞光几经试探发现,红军首长待人亲切诚恳,并非国民党宣传的红眉毛绿眼睛;红军部队纪律严明,进寨后全坐在院坝里,一律没有进入民房。在打消顾虑后,陆瑞光安排杀猪宰羊,热情接待并促膝长谈。陆瑞光诉说了当地各族群众所遭受的苦难,彭德怀及杨尚昆介绍了共产党的主张和革命道理,告诉他要警惕反动派阴谋,加强民族团结。红军的政治主张和陆瑞光心中的理想图景不谋而合。

4月16日,红三军团领导人彭德怀、杨尚昆、李富春与陆瑞光在弄染寨签订“反蒋作战协定”,史称“弄染结盟”,这是红军长征中与地方少数民族签订的第一个政治盟约,也是红军“争取少数民族”统一战线政策的重大事件之一。

关于陆瑞光与红军结盟一事,中央档案馆还保留着当年彭德怀、杨尚昆发给中央军委的电报。内容如下:“军委:……沙子沟周围百数里,有夷(布依)兵约千,有师团营组织,一首领名陆瑞光,我们已与其订立协定:反蒋(介石)、王(家烈)、犹(国材)国民党及苛捐杂税。留有一批伤病员,赠步枪廿六支,并留有一批工作员。……彭、杨。1935年4月16日17时30分。”《彭德怀年谱》亦有记载:“沙子沟周围数百里有少数民族武装千余人,有师、团、营组织,并订有作战协定,他们反对国民党军及苛捐杂税,我军赠送给他们26支枪,并留一批工作人员开展该地工作。”

陆瑞光与红军结盟,比红军与小叶丹结盟还早1个多月。4月17日清晨,红三军团离开弄染寨向云南疾进,陆瑞光号召全寨村民尽量提供补给,带着几十名部下亲自护送到乐纪坡顶,并赠送大米、布匹、川盐、鸡蛋、草药等物资。

肖华将军回忆,“弄染结盟”使得红军快速顺利通过该地区,安全渡过了北盘江。正是由于红军争取了陆瑞光等人的合作,为红军争取了进军云南、抢渡金沙江的战机,避免了不必要的流血牺牲。

通过“弄染结盟”,陆瑞光从少数民族地方武装首领转变成了革命者,他带领布依族群众同党和红军生死与共,结成了反抗反动军阀的命运共同体。1936年底,四川军阀杨森率军进入贵州,并在安顺驻防。杨森以“迎接红军过境和签订‘反蒋协定’”的罪名逮捕陆瑞光,随后诱捕卢云奇、曾云清和王禹先,并血洗弄染寨。

面对敌人的威逼利诱,陆瑞光大义凛然,威武不屈。1937年春,杨森将陆瑞光等“四大天王”杀害于贵阳市八角岩,陆瑞光牺牲时年仅36岁。镇宁、关岭、紫云等地的各族群众为怀念陆瑞光,曾作有一副楹联:“紫云缭绕江龙腾飞瑞光三千里,白水澎湃陆马奔驰天祥一万年。”

红军在贵州民族地区播撒的革命火种并未熄灭,当地布依族群众在中共党员傅以平、陈汉民带领下,掀起“六马暴动”,沉重打击了反动当局。1947年,成立“六马人民反蒋游击队”,为配合解放军解放安顺作出了卓越贡献。

1989年,贵州省人民政府追授陆瑞光为革命烈士。