犹如一部人民解放军浴血奋战的宏伟史书,位于天津市西青区杨柳青镇大街药王庙东大街4号的平津战役天津前线指挥部旧址陈列馆,记录着人民解放军解放天津的峥嵘岁月。

继辽沈、淮海战役后,另一场战略性大决战的基本方针在我最高统帅部形成了:抑留国民党华北“剿总”总司令傅作义集团55万人于平、津、张地区,先完成战略上的包围和分割,切断其西退和南逃通路,尔后先打两头,后取中间,以军事打击和政治争取相结合,就地全歼傅作义集团。

东西文章两面作。1948年11月16日,毛泽东以其高超的战争指导艺术和雄才大略,发出了关于举行平津战役的作战计划和平张线作战部署的电令。这份凝聚着毛泽东和他的战友们智慧的电文,无疑成为整个平津战役指挥决策的华彩乐章。

当机立断调雄兵。11月23日,在中央军委的电令下,东北野战军夜行晓宿迅速入关,与华北野战军共同进行平津战役。

隔断平津之敌。在毛泽东和中央军委的运筹帷幄下,傅作义集团被分割包围于张家口、新保安、北平、天津、塘沽5个互不连接的孤点上,国民党军由“笼中之鸟”变成了“惊弓之鸟”,我军牢牢把握了决战的主动权。

“……只要塘沽(最重要)、新保安两点攻克,就全局皆活了……第一塘芦区,第二新保安,第三唐山区,第四天津、张家口两区,最后北平区。”凝望着展柜珍藏的毛泽东12月11 日《关于平津战役的作战方针》电报,一个问号在我脑海里久久挥之不去,我军的战略布局,原来是首先解放塘沽,因为北平、天津都是人口众多的大都市,党中央、毛泽东为了使古都名城免遭战争破坏,开始准备先打下塘沽,控制海口,歼灭小的,孤立大的,做个样子,迫使平津之敌放下武器。缘何又改为先打天津?

原东北野战军第7纵队政委吴富善在一篇回忆文章中这样写道,七纵司令员邓华勘察地形后认为,塘沽附近四周开阔,河流、盐田很多,而且冬不结冰。既不便于构筑工事,又不便于展开兵力;同时塘沽背面靠海,如果首先攻击塘沽,难以把守军全部歼灭,还将拖长解放平、津和全华北的时间。为此,邓华向东北野战军司令部领导人建议,以少数兵力监视塘沽,集中兵力先打天津。东北野战军司令部参谋长刘亚楼到实地勘察后,也赞同邓华的意见。

指挥战争最有发言权的人应该来自第一线。一向从谏如流的毛泽东仔细审阅前线指挥员的意见,最终作出决策,同意东北野战军领导人的意见,并回电:“放弃攻打塘沽,集中五个纵队总攻天津,是完全正确的。”

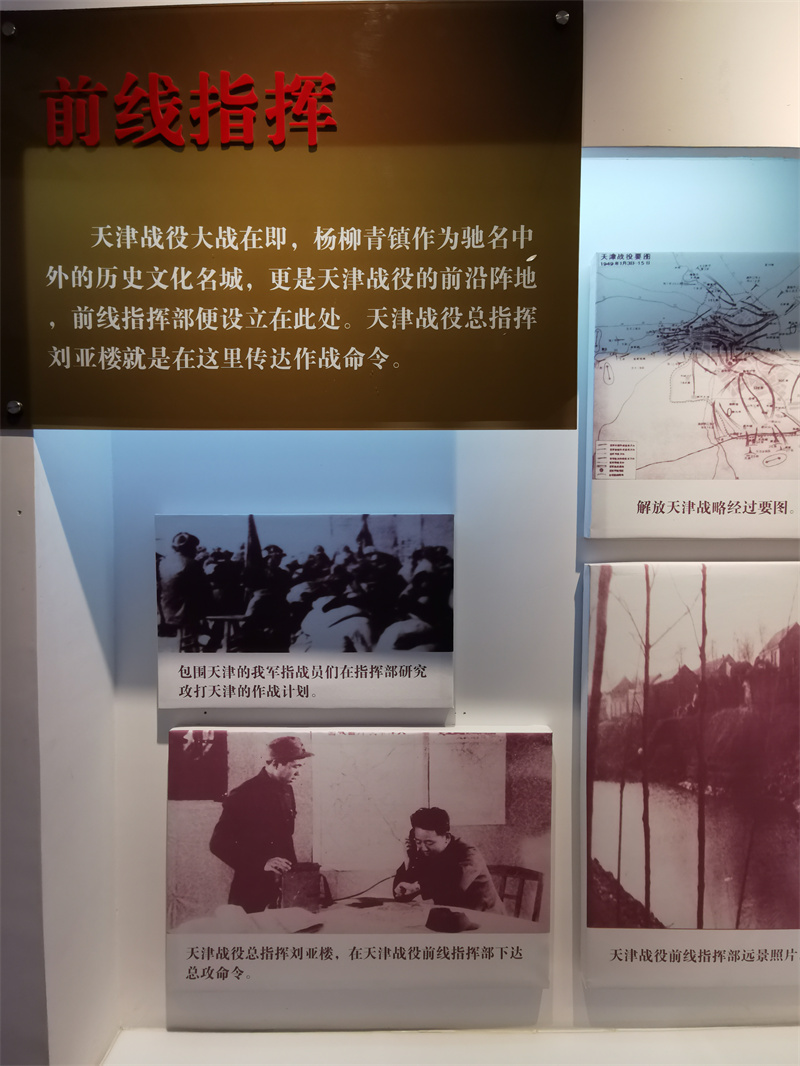

蓄势待发拉满弓。接到中央军委的电令后,东北野战军领导人立即组织天津前线指挥部,由刘亚楼任攻津总指挥,率领5个纵队、两个炮兵师共34万人,转兵包围天津。

陈列馆展示的《天津敌碉堡栅栏城防图》,记载了当时国民党军在天津的布防情况,天津市区狭长,外围地形复杂,国民党军长期设防,工事坚固。国民党天津警备司令陈长捷指挥第62、第86军等部10个师共13万人,附各种大型火炮60余门,企图凭恃“大天津堡垒化”和“固若金汤”的防御体系固守。

天津战役是一场异常艰苦的作战,拿下天津困难很多,但是东北野战军没有被困难吓倒,全体指战员以高昂的斗志和坚强的决心投入到这场攻坚战中。战斗任务一下达,各纵队立即行动,军事准备和政治工作齐头并举。

战争是艺术,是钢铁与意志较量的艺术,是智慧与才干凝结的艺术。敌军的弱点一个一个暴露,我军的优势一点一滴明晰,周密的作战计划完整地在刘亚楼胸中形成:东西对进,拦腰斩断,先南后北,先分割后围歼,先吃肉后啃骨头。

解放军夺取天津是有绝对把握的。但是,为了保护人民生命财产,保护天津工商业,解放军在包围天津之后的十几天里仍然力求以和平方式解决问题,但陈长捷以谈判拖延时间,边谈判边一步不停地加紧防御准备。

端祥着陈列馆院内陈列的一辆美式吉普车,我想起了当年刘亚楼坐着同样的吉普车,与敌“斗智”的故事。天津之战打响前,陈长捷派出4名所谓天津“参议会”代表,来到平津战役天津前线指挥部,声言要与我军再“谈判”。其实,这是陈长捷耍的小花招,目的是为了了解我军指挥部的位置和我军的主攻方向。

刘亚楼敏锐察觉了陈长捷的企图,他将计就计,布下迷魂阵。他让联络参谋通知对方:刘司令正在路上,大约要25分钟才能赶到。半个小时后,刘亚楼从指挥部后门上车,绕杨柳青发电厂转了一圈后才“风尘仆仆”赶回,一进屋,连连道歉:“路太远,未能按时赶到。”陈长捷据此认为我军的主攻方向在城北,即将守军主力151师从城中心调往城北。直到天津城破,陈长捷才恍然大悟,中了刘亚楼的圈套。

不嫌兵单,还恃阵固。面对迟迟不肯放下武器的敌人,武力攻克成为解放天津的唯一选择。

平津战役天津前线指挥部旧址的作战室,刘亚楼手拿电话,下达总攻命令的仿真雕像,还原了“天津方式”的历史一刻。1949年1月14日上午10时,随着刘亚楼一声令下,我攻津部队向拒绝放下武器的敌军发起总攻。

伫立在天津市河西区的解放天津突破口纪念碑,我在沉思:战前,傅作义认为解放军打下天津最少也需3个月,可我军缘何仅仅用了29小时就全歼守军?

正确的战略和战术彼此相辅相成。在天津战役中,东北野战军灵活运用东西对进的作战方针,使用步兵、炮兵、装甲兵、工兵等多兵种进行大规模攻坚战,打乱了敌人的整个防御体系。总攻开始后,随着信号弹腾空而起,千门大炮首先发出怒吼,连续40分钟天崩地裂的炮击让敌主要防御工事被摧毁。我军各路突击部队,以排山倒海之势进行突击。

天津战役能创造在最短时间内攻克敌重兵设防大城市的先例,是与人民解放军官兵的血性胆魂分不开的。

天津战役虽值滴水成冰的隆冬季节,但因敌军引入运河水灌注护城河,一些护城河段并没有封冻,1纵1师的当面就是这样。攻击开始后,2团5连立即开始架桥,33名架桥勇士冒着敌人的炮火冲到护城河边,纵身跳入冰冷的河水,用肩膀顶住桥面,架起一座人桥,让战友们踏着他们的肩头冲过护城河,在坚固的城墙防御体系上打开突破口,冲上城头。

一个多世纪前,巨大坚实的金汤桥建成于海河之上,其名取自“固若金汤”。冬阳下,我们从重修后的金汤桥桥面走过,全程不过2分钟。当年,为走过这短短2分钟的距离,东西两路部队浴血奋战,方得胜利会师金汤桥。这一战,成为解放天津的关键历史节点,标志着国民党守军防御体系的全面溃败。

横扫千军势如破竹。至1949年1月15日15时,我军一举解放了天津,生擒敌酋陈长捷。1天后,我军又解放塘沽。这样,北平的20多万敌军已成为瓮中之鳖。

天津战役,创造了被毛泽东称为解决国民党残余军事集团三种方式之一的“天津方式”,即以军事手段坚决、彻底、干净地歼灭一切敢于顽抗的敌军。

落日余晖下,徜徉在天津战役的几处战斗遗址,我不禁想起了毛泽东对北平和平解放原因的精辟之言:“天津打败了,29个小时内十几万人解除武装,陈长捷、林伟俦、杜建时等匪首一齐被俘,北平孤立了,毫无希望了,决心走第二条路,和平解决北平问题的可能性从此产生。”

“不战而屈人之兵”。1月31日,古都北平宣告和平解放,推动了全国形势的发展,并直接促进了绥远问题的和平解决。

毛泽东以他的雄才大略,潇洒自如书写了平津战役取得全面胜利的华章,为我军在进军全国时解决残存之敌提供了参考和借鉴,更为解放全中国奠定了重要基石。

(图片由作者提供。宋海峰 江西日报高级记者)