如果有人要问我最喜欢毛泽东哪首诗词,我一定会毫不迟疑地回答是《渔家傲·反第一次大“围剿”》。

枪林弹雨,化为笔下金句。在毛泽东如椽的巨笔下,这首词定格了一个被朱德赞誉为“红军史上破天荒的胜利”的历史画面,写就了一页鲜活的中央苏区第一次反“围剿”历史。

行走在中央苏区第一次反“围剿”的主战场——江西永丰县龙冈的崇山峻岭之中,这首词的前半阕自然回响在耳际:“万木霜天红烂漫,天兵怒气冲霄汉。雾满龙冈千嶂暗,齐声唤,前头捉了张辉瓒。”短短五句,就把龙冈的天时、地利和军民打破“围剿”的伟大胜利,绘声绘色地表现了出来。

岁月钩沉,带走的是时光,留下的是记忆。没有正确的“诱敌深入”方针的确立,就没有第一次反“围剿”的胜利,也不可能有尔后第二次、第三次反“围剿”的胜利。

永丰县中央苏区第一次反“围剿”陈列馆的序言吸引了我的目光。1930年10月,蒋介石在取得中原大战的胜利后,随即迅速抽调10万兵力,组织对红军和苏区的“围剿”,企图在3至6个月内消灭红军。中央苏区第一次反“围剿”的胜败,不仅关系到红一方面军的命运,更关系到中国共产党和中国革命的前途。为做好这场即将开始的反“围剿”作战准备,毛泽东在峡江县巴邱召开中共红一方面军总前委扩大会议(史称“峡江会议”),就红军的应战策略、行动方向和根据地的工作展开讨论。

在翻过的历史书页中,我分明听见了1930年10月17日晚,“峡江会议”上的激烈争论声。原红三军团红八军长何长工在《井冈功业铭千载》一文中回忆写道:“在著名的峡江会上,讨论了两个问题:一、是不是继续攻打大城市和交通要道;二、过不过赣江及诱敌深入,也就是说反围剿的战场摆在赣江以东革命根据地还是赣江以西的罗霄山地区……”

面对国民党军的重兵“围剿”,毛泽东临危不乱,审时度势,提出一个稳当可靠的战略方针,那就是不要继续攻打大城市,要“放开两手,诱敌深入”,东渡赣江,把敌人引到苏区根据地来打。

毛泽东的战略构想,得到朱德的完全同意。他说:“赣江西岸夹在湘、赣江之间,机动范围小;而赣江之东呢,地跨闽、浙、赣边界,有大山,回旋余地大,在根据地内实行群众的战争,想怎么打就怎么打。”

毛泽东后来回忆说:“战略退却在干部和人民还没有经验……说服干部和群众的问题在当时是个十分困难的问题。会上,红三军团的少数领导干部、中共中央长江局代表周以栗及地方干部,坚持要在赣江西岸的白色区域同前来进攻的敌人决战,变敌人的进攻为防御,制止敌人的‘围剿’”。

两种泾渭分明的意见激烈地撞击着、冲击着与会者的思想。

邓小平曾说:“共产党人干事业,一靠真理的力量,二靠人格的力量。”会间休息时,毛泽东邀彭德怀、周以栗边散步边反复分析、阐述目前红军不宜攻打九江、南昌等大城市,而应在吉安南昌之间一带发动群众,筹措给养,准备与敌人大规模作战的意见。经过了几番激烈的思想争论交锋,与会同志基本统一了思想。

客观说,“峡江会议”只是揭开了东渡赣江的前奏,思想上的觉醒才是真正的觉醒。为等待一部分同志的真正觉悟,毛泽东在会上没有急于做出决议,而是按原定计划,率部继续向袁水流域进军。

1930年10月25日至30日,毛泽东在罗坊主持召开中共红一方面军总前委和江西省行委联席会议(史称“罗坊会议”),继续讨论在“峡江会议”上争论而没有解决的战略方针问题。

凡是转折都是关键处,一定是非同寻常、惊心动魄的。时任红三军团政委的滕代远后来回忆说:“经过充分讨论和毛主席以及中共中央长江局代表周以栗的耐心说服,我们接受了毛主席不去打南昌的正确意见。当然,我们的转变并不是开一次会解决问题的,而是毛主席费了很大的功夫,尽了最大耐心,开了许多次会,我们的思想才通了。”

寒风凛冽,往事峥嵘。会上经过激烈的争论,尤其是在朱德、彭德怀、周以栗、黄公略等的鼎力支持下,与会者接受了毛泽东“诱敌深入”的作战方针,通过了《关于目前政治形势与一方面军及江西党的任务的指示》。可以说,没有毛泽东的耐心说服和引导,就没有第一次反“围剿”这部中国革命威武雄壮话剧的上演。

恩格斯说:“最有效的防御仍然是以攻势来进行的积极防御。”10月30日,在获悉国民党军已开始对红一方面军和根据地进行“围剿”的消息后,11月1日,毛泽东和朱德在罗坊发布命令,令红一方面军“诱敌深入赤色区域,待其疲惫而歼灭之”。“罗坊会议”结束的第二天,红一军团、红三军团即分别从南北方面向峡江的巴邱、仁和进发,准备东渡赣江。

这是一次果断的抉择,一次伟大的转折。

革命道路不可能一帆风顺,也不可能一蹴而就。就在渡江前的关键时刻,红三军团少数干部以部队中大多数是平江、浏阳、阳新、大冶人不愿远离家乡,怕湘鄂赣根据地为理由来反对过江,仍主张一、三军团分家,夹江而阵。

走进赣江堤内的“仁和会议”旧址——仁和村的“修月山房”,一个问号在我脑中盘旋,“罗坊会议”已定下了“诱敌深入”的战略方针,况且红一、三军团已到达峡江准备渡江,缘何红三军团还有少数干部仍然存在着抵触情绪,思想难以统一?

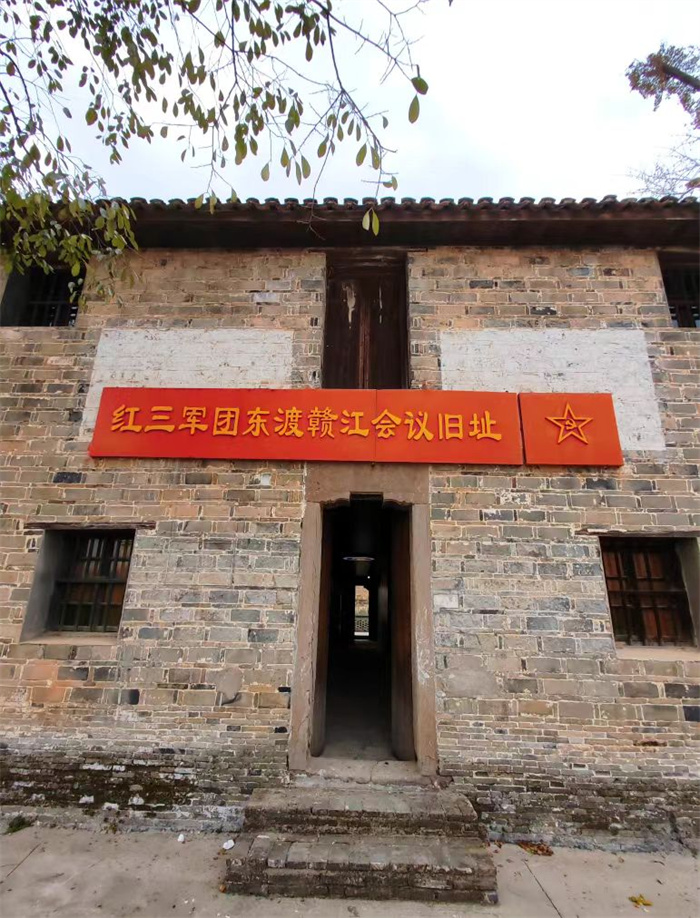

时光,似一阙旋律,在春夏秋冬更迭中,但彭德怀在会“修月山房”的斩钉截铁之言永记史册:“现在最要紧的是消灭进攻之敌,谁有意见,待过江后再讨论。我彭德怀是一定要过江的,前委的决定是正确的,红军要打遍全中国,让全国工农兄弟都过好日子,不要只恋着自己家乡那块苏区。”在彭德怀的力排众议下,与会人员纷纷表态:“执行总前委决议过赣江,粉碎敌人的‘围剿’!”

雄关漫道,战火征途。共同的理想与明确的行动指南,赋予了红军将士坚定的信念和巨大的勇气。面对蜿蜒流淌的赣江,我似乎看到,94年前那个寒冷的冬天,斗志昂扬的红一军团和红三军团官兵,分别从峡江巴邱和仁和一带东渡赣江,奔向第一次反“围剿”战场,以横扫千军如卷席之势,取得了第一次反“围剿”的伟大胜利。

在第一次反“围剿”胜利后的两个多月,国民党军发动第二次“围剿”之时,毛泽东完成了《渔家傲·反第一次大“围剿”》下半阕:“二十万军重入赣,风烟滚滚来天半。唤起工农千百万,同心干,不周山下红旗乱。”在下半阕里,毛泽东再发雄音以表第二次迎战之决心。

正确的军事战略方针永远是人民军队战胜一切强敌、克服一切困难、夺取一切胜利的强大法宝。在革命战争年代,人民军队“千磨万击还坚劲”,以“勇气先登势无敌”的大无畏革命精神展开了中国革命波澜壮阔的画卷,创造了非凡的军事奇迹,迎来了民族复兴光焰万丈的日出。

(图片由作者提供。宋海峰 江西日报社高级记者)