战“疫”日记丨在火神山医院ICU,我有两个“外行”搭档

■军队支援湖北医疗队队员 罗虎

在火神山医院,我总是会和我的两个“外行”搭档,一起奋战在“红区”。

从不同单位抽组而来,集结在火神山医院,我们当中的很多队员都是行业领域的专家、主任。但在抗疫一线,我们都是战士,随时准备冲锋陷阵。

为了提高医疗质量,我们实行了三级诊疗制度。由于新冠肺炎本身的特点,呼吸科和重症医学科的医生是主力,所以,我便有了两位“外行”的搭档。

张家友教授今年已经55岁了,是业内知名的心血管内科专家。他的话不多,逢人总是笑盈盈的,一点架子也没有。说起我和他的缘分,也有一些别样的“战友情”在其中。刚组队的时候闲聊,我谈起2015年曾作为第三批“援利抗埃”队员到北京参加集训的经历。张教授听后略带激动地对我说:“你也去啦?我爱人当时也去了。”

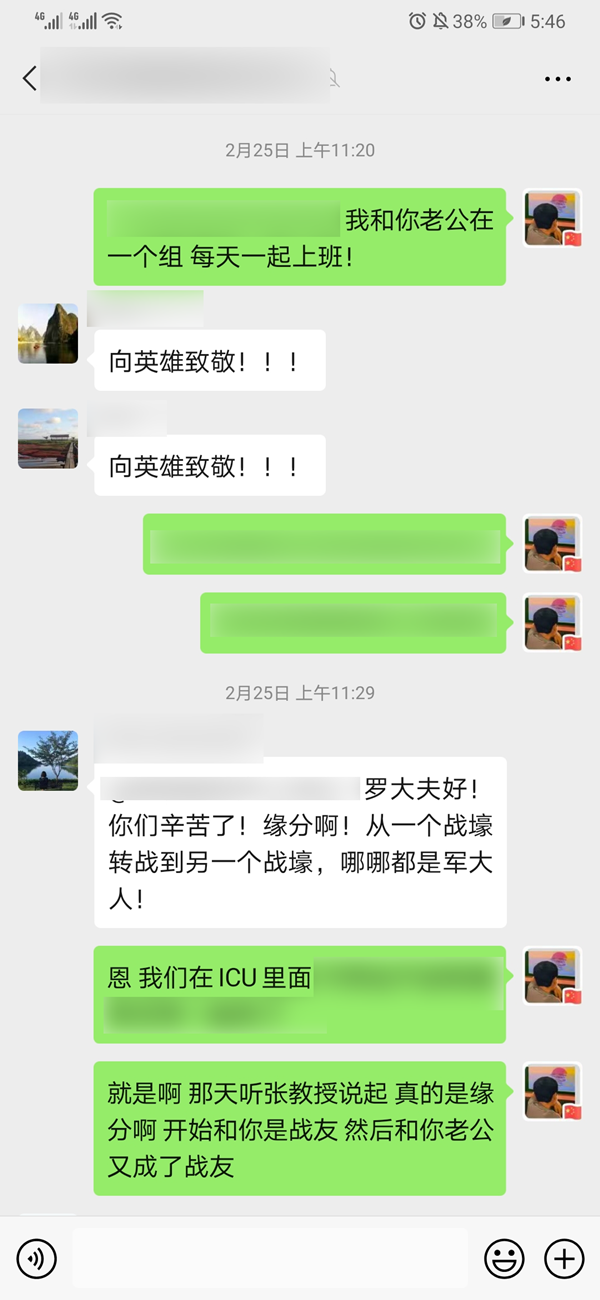

询问过姓名,我立刻翻看当时培训建立的微信群,果然,找到了张教授爱人的名字。曾经和张教授的爱人一起战斗,而今又和张教授共同坚守抗疫一线,你说这是何等的缘分?

接触多了,我们彼此间也更加熟悉。张教授做事情踏实能干不说,从来没有畏难情绪。每次到医院以后都是尽快穿好衣服进入“红区”接班,一次都没有提前出来过。组织上考虑到张教授年龄比较大,准备在排班的时候予以“照顾”,不排他的夜班,让他专门负责病人的深静脉置管等操作。张教授知道了,直接找到了主任,坚持要和我们一样轮班。恪尽职守,张教授真是值得我辈学习的好榜样。

我的另外一个搭档,是主攻神经外科的胡世颉教授。我和他的缘分,也可以说是很深厚了。也是在一次闲聊中,他不经意地问:“小罗,你认识你们医院的杨仕明主任不?”“那怎么可能不认识呢。杨仕明教授曾是我院消化科的副主任,是第一批军队支援湖北医疗队队员,在感染一科二病区担任病区主任。”见彼此都是“熟人”,胡教授接着聊了起来:“当年我还在实习的时候,他是住院总医师,对学生可严格了!交班的时候,先把我们实习生“臭骂”一顿,一来就把人“唬”住了。但是因为他的严格,也让我们这些学生受益匪浅,还时常惦念他呢!”一问才知道,原来胡世颉教授是原第三军医大学96级临床医学系的,算是我的亲师兄。

风趣幽默的他,总能给平日里沉闷的工作环境创造不少欢乐。有一次,一个护士问道 “胡世颉教授,你多大岁数了?”“四十出头!” 护士打趣地说: “啊?这么 ‘老’啦!”“我和你们一样,都是90后啊!不过是90后上的大学!”

在胡教授身上,还发生过一件令我影响很深刻的事。在医院刚交付使用时,路面很多地方正在修补。有一天上夜班,由于光线太暗,胡教授匆匆忙忙,不小心双腿就陷进了水泥地,动弹不得,到了病房,脱下迷彩胶鞋,已经变成了“硬皮鞋”。

这就是我的两位“外行”搭档,一个稳重细致,一个乐观幽默。60后,70后,80后,我们三个人已经共同奋战1月有余。我们也相约好,待疫情结束,春暖花开,一起去赏武汉美丽的樱花。我们相信,守得云开见月明,那一天指日可待!