这项工程不平凡:治理黄河、保护母亲河

21日下午,习近平总书记来到兰州市继续考察。

兰州,这座黄河唯一穿城而过的省会城市,因黄河而兴。一城风景,系于黄河。

△从空中拍摄的兰州全景。(资料图)

△兰州中山桥,最初叫“黄河铁桥”,1909年竣工。1942年为纪念孙中山先生改称“中山桥”,是黄河上最早一座真正意义上的现代桥梁。2004年结束通车历史,成为步行桥。(资料图)

△兰州标志性雕塑《黄河母亲》,落成于1986年,作者是甘肃著名雕塑家何鄂。何鄂曾在敦煌研究院生活12年。雕塑中温婉微笑的母亲形象与敦煌莫高窟唐代造像特点不谋而合,而幼儿的创作是以何鄂二女儿在敦煌的一张照片为原型。(资料图)

黄河是中华民族的母亲河。2014年3月,习近平总书记在河南省兰考县调研时,就曾来到黄河九曲十八弯的最后一道弯——位于东坝头乡的黄河岸边伫立远眺,并向地方干部询问黄河防汛情况,了解黄河滩区群众生产生活情况。2016年7月,他在宁夏考察时强调,要加强黄河保护,坚决杜绝污染黄河行为,让母亲河永远健康。

这次在兰州,总书记专程考察了黄河治理兰铁泵站项目点。

△兰铁泵站平台视野广阔,可以全景观赏河对岸的风景。(央视记者章猛拍摄)

兰铁取水泵站建于上世纪末,主要为原兰州铁路局提供水源。2008年兰铁使用自来水后,该泵站被废弃。在打造黄河风情线大景区过程中,兰州市将泵站改造为观景亭,连通滨河漫步道和人行道,今年5月竣工。

△远处的亭子即为观景台,沿台阶下来是近300米的红砖漫步道。(央视记者舒贝拍摄)

习近平总书记在兰铁泵站了解黄河治理和保护、堤坝加固防洪工程建设等情况。他再次深情眺望黄河。对于另一条母亲河——长江,他曾乘船顺江而下,把脉开方。近几年,“共抓大保护、不搞大开发”成为共识和行动,长江经济带、长三角区域一体化上升为国家战略。而同样哺育了中华民族的黄河,也必将迎来更加美好的未来。

这本杂志不平凡:边陲之地创造“读者现象”

21日下午,习近平总书记来到读者出版集团有限公司考察调研。

△读者出版集团。(央视记者杨立峰拍摄)

《读者》创刊于1981年4月,以“博采中外、荟萃精华、启迪思想、开阔眼界”为办刊宗旨,大量刊登国内外脍炙人口的美文佳作,发行量迅速达到百万册。去年,《读者》月均发行量486万册(含数字版),累计发行量突破20亿册。《读者》成为几代中国人共同的精神家园。

△这是《读者》的第一期和最新一期。相隔38年的两本杂志摆在一起,封面图仿佛是前辈在回望、注视新人,饱含深情。很难说清有多少读者从这本杂志收获了知识、视野、欢乐,春风化雨,润物无声。它不仅是兰州的一张名片,更是千万读者心中的不可替代的文化符号。

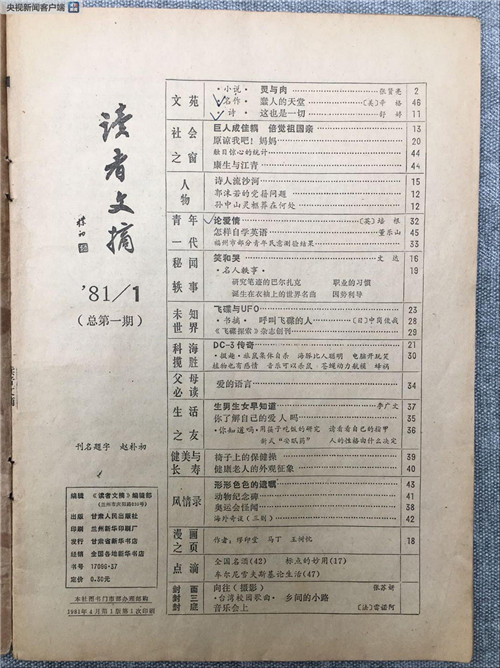

△这是《读者》第一期的目录,这里有你感兴趣的文章吗?

△即使是38年前的笑话,现在看来依然极具讽刺性。

很多人好奇,一本诞生于资源相对匮乏的西北内陆城市的杂志,怎么就在全国脱颖而出,产生轰动的“读者现象”呢? 接下来的这些场景,或许会对你有所启示。

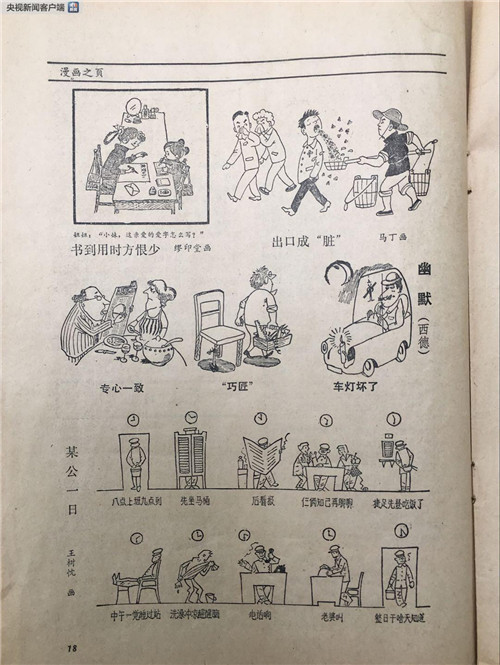

△《读者》杂志在90年代中后期开始实施品牌战略,专门请中央工艺美术学院的陈汉民教授为杂志设计刊徽。1998年1月起,《读者》正式启用“小蜜蜂”标识(上)、拼音“DUZHE”和赵朴初书写的刊名组成的LOGO(下)。(央视记者黄京辉拍摄)

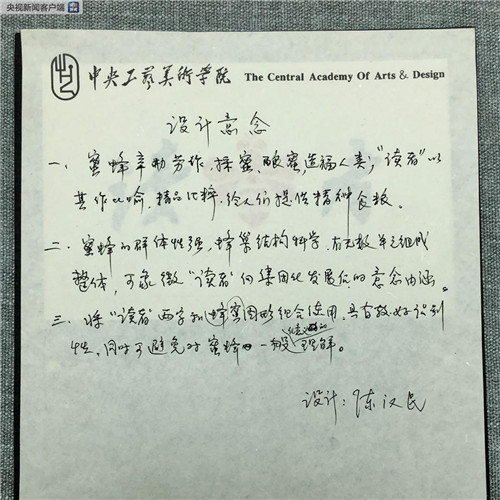

△这是中央工艺美术学院的陈汉民教授手写版的设计意念,颇为用心。(央视记者张晓鹏拍摄)

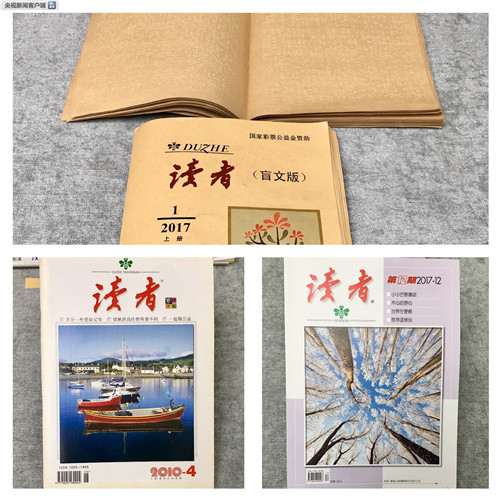

△上图为《读者》的盲文版,下图左为北美发行繁体字版,下图右为台湾版。(央视记者王鹏飞拍摄)

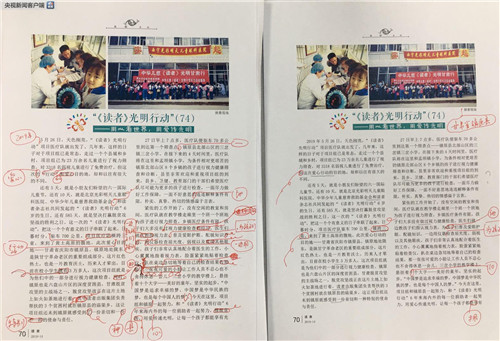

△这是2019年第14期《读者》中一篇文章的两版校对稿。右图是基于左图修改后的再次校对。密密麻麻的修改痕迹可见用心程度。该刊编辑告诉《时政新闻眼》,一篇文章在发布前,会经过13位编辑的一一校对,差错率控制在万分之0.5以下。

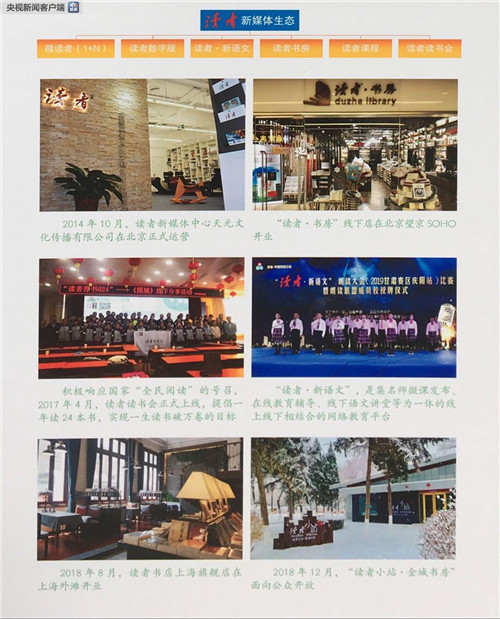

△这是《读者》近几年举办的新媒体生态活动。随着移动互联网和数字媒体技术的发展,人们的阅读方式发生革命性变化。《读者》积极探索转型升级,包括开设微信公众号、在多家FM手机APP上分发音频资源。今年4月,《读者》入驻“学习强国”平台,创设“每日一读”专栏并开设订阅号。

不难看出,《读者》从一本杂志发展成一个家喻户晓的文化品牌,一个重要秘诀正是笃信“内容为王”,坚持走“品味—质量—效益”之路,守正创新,用工匠精神打造精品。

△这是《读者》编辑部的工作现场。(央广记者潘毅拍摄)

△这是《读者》发行量突破千万册纪念银币。(央视记者王鹏飞拍摄)

△在读者出版集团的创意中心,能看到不少文创产品。这是皮影手绘。(央视记者张晓鹏拍摄)

从一个村庄到一个林场,从一个项目点到一家文化企业,总书记每去往一个考察点,都是在“解剖麻雀”,奔着问题和经验深入调研。总书记每去往一个地方,关注一个领域,也往往是在传递某种鲜明信号。从河西走廊到黄河之滨,总书记的甘肃之行划出一条清晰的轨迹,也留给人们诸多的启迪。22日,我们继续关注。