中共六大会址常设展览馆里陈列着的档案资料,记录了中共六大召开时的情况,向公众还原那段历史。资料图片

5年前,那一次特别的启动

遗憾的是,见证了中国共产党艰难困苦的那座建筑,却在历史的风吹雨打中,渐渐埋没在岁月尘埃里。

始建于18世纪的会址楼,因为黄白相间的外表涂料,在阳光下闪闪发亮,有着“银色别墅”之称。1960年,该建筑连同庄园内的教堂及其他建筑,作为18世纪至19世纪历史建筑群,被列为联邦级历史文化遗产。

用“命运多舛”来形容这栋建筑,恰如其分。二战后,“银色别墅”先后变成集体住宅和国营商店。即使在被确定为“历史文化遗产”后的40年间,也是常年无修,在几场大火中几乎损毁殆尽。2012年,本报记者来到五一村寻访六大会址时,眼前的情景让人痛心:楼房已经没了房顶、窗户,只剩下断瓦残垣,孤零零地立在满地垃圾中。

“中国共产党、中国政府、中国人民十分珍视中共六大这个历史事件,也十分珍惜中俄两国人民相互支持的宝贵历史。”中共六大会址的保护,被提到了两国元首级议题中。

2013年3月22日,在习近平主席访俄期间,两国共同签署了“关于互设文化中心的协定”的补充议定书,确定对中共六大会址进行修复。翌日,习主席与俄罗斯副总理戈洛杰茨共同出席了中共六大纪念馆建馆启动仪式。

同年9月,中俄两国代表签署了中共六大会址租赁合同,租金每年1卢布,租期49年。中方出资修复后,将其作为莫斯科中国文化中心分部,举办中共六大常设展览,免费对观众开放。展览馆整体建筑占地3267平方米,其中主楼1741平方米。

时任中国驻俄罗斯大使馆公使衔文化参赞、莫斯科中国文化中心主任张中华,经历了中共六大会址“重生”的整个过程。“不容易啊!”每每回忆,她感慨万千。这不是修复一栋楼的事,而是“以旧修旧”还原文物保护建筑。光是办齐租赁合同的全套法律文书,就花了1年零5个月时间。

修复涉及俄罗斯国有资产局、能源局、地籍局、文物局等十几个部门和市、区、乡几级政府。中国驻俄罗斯大使李辉亲自协调,致信戈洛杰茨副总理和有关部门,解决施工中的难题。那段时间,张中华几乎每天要去施工现场,“水、电、暖等管线铺设,一切从零开始”。她的继任者龚佳佳,时任中国文化部外联局欧亚处处长,也见证了文化部当年这个“一号工程”的不易:“各种谈判、协调、文件,几乎每天都会从前方工作组传来,工程进度也每天在变化。”

现场协调会从初期的每月一次,变成后来的每周一次、每天一次。位于帕尔科瓦亚大街18号的这处会址,在五一村居民眼中从未这样热闹:每天天刚亮,双方代表就从四面八方赶到这里开会,现场解决各种问题……

压力最大的是承担会址工程修复任务的中建一局项目团队。为确保100%复原会址,他们冒着楼房随时可能坍塌的危险,用相机详细记录历史遗物的种种细节;为了在漫长冬季中争取工期,他们创造性地采用“逆作法”等特殊方式,为建筑穿上“巨型保暖外衣”以提高施工场所温度……

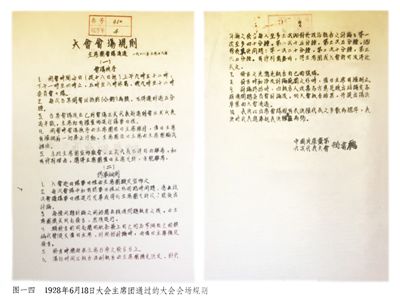

与此同时,中俄两国的相关部门和党史研究专家、历史学者,对常设展览馆的展品内容仔细考证、推荐;相关当事人也积极回忆细节。会议厅、代表宿舍等,尽可能还原开会期间的布置。“中共六大召开前的形势”“中共六大的筹备与召开”“中共六大之后革命运动的发展”……一组组展示内容,图文并茂地再现了六大前后的历史风貌。

2016年6月20日,修复工程顺利通过中俄联合验收小组验收。验收会上,莫斯科市文物局局长阿列克谢·叶梅利亚诺夫感慨“中国速度”:“按照一般进度,工程应该到2019年才能竣工。”俄罗斯中央科学修复设计院也对“中国质量”给予肯定,在验收意见中他们郑重写道:“(项目)较好实现了文物修复与展览陈设的内外统一”。竣工后,这座建筑接连荣获莫斯科市政府授予的“优秀修复项目奖”及“文化遗产修复及现代化使用”特别大奖,并赢得了20万莫斯科市民参与投票的“最佳印象奖”。