■编者的话

祖国70华诞将至,内心感动满满。

这一刻,来自东西南北边防哨所的祝福,化作边防线上坚守的足迹。“我和我的祖国”的动人旋律,跨越雪峰戈壁、山河原野,飞进一双双噙满泪花的眼睛,带来生命中的“碧浪青波”、此生不忘的温暖。

于是懂得何为崇高——千里万里,有一种赤子情怀并不遥远,一直站立在这里!

于是懂得何为感动——边防军人的心永远紧依母亲的心窝,脉搏时刻与祖国一起跳动。无论今夕何夕,无论身在哪里,他们心中都流淌着一首赞歌——守护祖国每一座高山、每一条河,我和我的祖国一刻也不能分割。

岁月如歌,坚守无言。此刻,让我们向守卫祖国万里边关的军人们致以崇高的敬意。

“你”欠我一个夏天

■本期观察 梁五一

前几天,我接到了一个内地亲友的电话,聊天间,他不时向我抱怨内地酷热的高温天气。临末了,还不忘关心我一句,听说新疆的夏天也挺难熬的,你那里一定很热吧。

听了他的话,我下意识地看了看身上的棉大衣,望了望帐篷上凝结的霜花,不禁哑然失笑——投身军旅20多年了,每年夏季,都会随部队赴海拔4000米以上的喀喇昆仑驻训,还从来没有完整地在山下度过一个夏天。

我的部队,驻守在巍巍喀喇昆仑山脚下、茫茫塔克拉玛干大沙漠边缘。烈日炎炎的夏日,这里算不上最迷人的地方,却以独特的魅力,触动了无数人的心扉。

对于常人来说,每当盛夏时节,新疆的别样风情风貌是那么令人向往,而对于我这个在新疆部队服役20年的老兵而言,因为高寒演训、关山万里,因为极地练兵、归期难许,这里的夏天,又是那样的遥不可及。

我所在的喀喇昆仑山演训场,平均海拔4000米以上,大气压只相当于海平面的61%;空气中的氧气含量比平原地区少一半,紫外线辐射的强度却比一般平原地区高一半。在终年严寒积雪的高原,所谓夏季,气温都在0℃以下,昼夜最大温差甚至超过30℃……

在这样的恶劣环境里,我对“冰冷刺骨”有了切身体验。在冰天雪地里摸爬滚打,一场训练下来,全身上下、里里外外都是冰,穿着棉大衣依然会感到刺骨凉意,脚上穿着防寒靴也被冻得麻木僵硬。

最难忘的莫过于实装训练,天气实在寒冷,手刚碰到装备,就好像被冰疙瘩粘住了一样,痛感直往手心里钻,让人不由地打起寒战。

这些,就是我和身边战友们口中的高原的“凉夏”。

千里边关,使命在肩。虽说一个个都是手握钢枪、爬冰卧雪的铁打硬汉,但长期的冰冻考验,也让我们对温暖尤其渴望,对夏天格外向往。

是的,作为普通人,我和战友们时常赞叹祖国山河美如画,也曾追求属于自己的诗与远方。但作为军人,我们时刻明白,身上的担子沉甸甸——为了守护万家团圆,军人割舍幸福,奉献青春,在牺牲面前选择了义无反顾。仔细想想,我没有品味过南疆的夏天,也算是一种“牺牲”吧;但与一茬茬守防老兵相比,我的这点“牺牲”,又是那么的微不足道。

在我驻训的地方,有一个叫康西瓦的烈士陵园。陵园里,长眠着百余名烈士。那年,我逐一瞻仰烈士们的墓碑,吃惊地发现,他们来自五湖四海,牺牲时大多20多岁;为了祖国安宁,他们的青春在战火硝烟中瞬间定格,再也无法回到远方的家。

伏地仰天,回望英雄;遥望初心,叩问灵魂。比起英烈,我的小小“凉夏”,又算得了什么呢?

中国无战事,军人有牺牲。天南地北的边关营盘中,有多少军人奉献热血与青春。脱下军装,军人也是平凡人,也有属于自己的幸福与温馨,也会念叨着内心的小小愿望。但肩上的那份常人难以替代的使命,又让他们的渴望与常人相距那样遥远。

无数个普普通通的平凡军人,组成了护卫中华的巍巍长城。很庆幸,我也是其中一员。扪心自问,喀喇昆仑欠我一个夏天,但为了肩负的使命,我无悔亦无怨。

喀喇昆仑夜空最闪亮的星

■潘 昭 周敏剑

上等兵徐成祥是跟随第一批先遣分队上高原的。那时,山脚下还能见到绿意,而山上只有漫天黄沙。

高原反应说来就来。上山第三天,徐成祥的脸变得青紫,缺氧导致的眩晕让他浑身无力。离驻训地不远的扎西岗边防连官兵来看望“新邻居”,边防连上士李广源告诉徐成祥:“再难也要抗住,尽快适应环境也是一种能力。”

这句话,徐成祥记在了心上。

“老班长说,守在高原的人就像天上的星星。你看,咱们的家人朋友都在远方望着我们、念着我们呢。”顺着李广源的目光,徐成祥抬头仰望夜空,仿佛看到母亲的微笑,心情平静了许多。

任务接踵而至,日子过得匆忙。白天官兵忙得团团转,夜晚闲暇时连队组织大家围坐在一起,看着星星拉家常。不知谁说了句“想吃妈妈包的韭菜水饺”,大家仿佛打开了话匣子,你一言我一语聊起记忆中的家乡味……

高原星空璀璨,官兵思念绵长。

高原气候干燥,山风将空气里的水分彻底吹干,加之强烈的紫外线直射,徐成祥脸上的皮肤时常火辣辣地疼。日复一日地拉动训练,让每个人脸上泛起“高原红”。国庆节前夕,连队驻训营房门口挂起红灯笼,红彤彤的灯光映着红通通的脸庞,也映得官兵心上暖洋洋的。

下士黄易说,自己捎上山的几盒面膜作用不大,还不如中士陈永鑫的一箱子护手霜“来得实在”。驻守高原,官兵的手只要接触冷水,再被山风一吹很容易皲裂……那几瓶护手霜,是陈永鑫专门为炊事班的战友准备的。

一次,黄易厚着脸皮找陈永鑫“蹭”护手霜用,陈永鑫正好拉住黄易商量,计划一起准备一个节目,想在连队国庆晚会上为战友助助兴。

列兵梁树业的高原反应时重时缓,没少吃苦头。每次执行任务时,班长任伟都会把他带在身边……自己咬牙坚持,加上班长的关心,梁树业的状态一天比一天好,能帮着连队干不少活,比刚下连时也成熟了许多。

在连队,像这样“以老带新”的例子有很多。无论夜里安排岗哨,还是外出巡逻,总能看到老兵帮带新兵的身影。在兵龄长一点的战士心里,列兵、上等兵需要历练成长,吃点苦不是坏事……

在海拔5000多米的高原,手机难以搜索到信号。老兵和新兵朝夕相处,交流谈心的机会更多,彼此的心靠得也更近。

连队驻训地点位于喀喇昆仑的一处山坳,最让官兵烦心的还是手机没信号。“高原上要是没了手机信号,那真成了与世隔绝的‘孤岛’。”每隔一段时间,连队都会轮流组织人员,跋涉数十公里到附近边防连驻地“找信号”。对于四级军士长朱军伟来说,能够与年幼的女儿通一次“热线”,别说几十公里路了,走多远他都愿意。

在南疆一线坚守15年,朱军伟的妻子对于他参加驻训已然习以为常。4年前,他们的女儿娇娇出生了。

都说爸爸与女儿最亲,小娇娇格外喜欢给朱军伟打电话。听说父亲要上喀喇昆仑驻训了,小家伙就抱着电话咯咯笑着说:“爸爸,我想看夜空的银河。”

在朱军伟手机里,保存着数百张自己拍摄的高原星空。每次打电话前,朱军伟都会把照片发给妻子……他还会在通话时告诉女儿:“娇娇,爸爸想你,爸爸一直和你在一起。夜空中最亮星星的方向,那是爸爸站立的地方。”

电话那头,小娇娇已经等了好久。她笑着对朱军伟说:“爸爸,我看到星星了,你就是今夜最闪亮的星星。”

虽然远隔千里,朱军伟的心头一阵温热。他恍然觉得,连队每名守防战士都会发光。他们是夜空中最闪亮的星,在喀喇昆仑之巅闪耀生命的光辉。

“家”,是远方那个小小点

■蒋德红

想“家”的时候,老兵们就一遍遍地看地图,寻找一个小小的点,那个点叫“维东”。维东哨所海拔2150米,位于北疆长白山西麓,却拥有不属于这个海拔的高寒。

哨所驻地,人烟稀少,冬季封山期长达8个月,被称为“雪海孤岛”,离开维东哨所的兵们,习惯把这里叫作“家”。

妈妈,我想你

仲秋,长白山的山风已如同内地冬日般刺骨地寒冷。

站在营区操场眺望长白山,山腰白雪皑皑,山巅云雾笼罩。“我们天天守着天池美景,好多人都羡慕呢。”营门前,脸色黝黑的指导员张俊憨憨笑着,露出两排白牙,干裂的嘴唇渗出道道血痕。

张俊是大学生士兵提干军官,毕业后就来到维东哨所,一步步成长为连队指导员。27岁的他还没结婚,连个对象也没有,算是大龄青年,他却不着急:“我若盛开,蝴蝶自来……我守哨所,也在等那个真正懂我的人呢。”

哨所只有10来个兵,年龄最大的上士张磊已经28岁,是名副其实的老兵。去年春天,上级提出让张磊轮换去条件好一点的哨所,他说啥也不答应:“新兵刚上山,哨所需要我,我哪儿也不去。”

维东的兵,都要经历一次心理重建——初来乍到,哨所的一切都很新鲜,长白山的一草一木看也看不够。可新鲜劲儿一过,面对这山、这树、这几个人,战士们一个个没了劲头。再后来,随着时间一长,人生路上的许多烦恼和失落,也会被风吹走、被雪掩埋。

守山孤寂,谁不想家?上山不久,新兵们干啥都蔫蔫的,老兵们看着心疼,对他们的关心自然多一些。

国庆节快到了,张磊查铺,只见新兵王威把头蒙在被子里,被角轻轻颤抖。

“这兵是想家哩。”张磊隔着被子,轻抚着王威的背。他知道,这会儿说啥都没用,有些成长需要新兵自己承担。一连多日,白天课余时间,张磊都会找新兵聊天,山南海北地聊;或者干脆一起去喊山,对着大山吼几声,喊一句“妈妈,我想你”。

风雪说来就来

正值青春韶华,内地青年人开始“追星”,哨所的新兵则开始“追光”。

每天,天边跃出一丝光亮,战士们就已经在山里追着星星跑操了;迎着第一缕阳光,他们升起五星红旗,一个个站得笔直。班长说,越是守在荒无人烟的地方,咱边防军人越要有军人的样子。

大雪封山时,山里一片寂静。中士张伟赶在大雪封山前,前往70余公里外的镇上买回几只小狗崽儿。小家伙们刚到哨所安家落户,机关检查工作组就到了。那天,上级领导看到满地跑的小狗崽儿,指导员张俊赶忙过去“作检讨”,领导却用力拍了拍他的肩膀:“养着吧,给大家当个伴儿。”

在哨所,流传着一句顺口溜“维东九月雪花飘,一飘来年春迟迟”。意思是说,一年之中,如果从9月开始下雪,那一下就是好几个月。

张俊说,去年9月大雪连着下了十几天,积雪深达数米。今年春节前的一天清晨,战士们起床发现“门推不开”,上了二楼才发现,积雪已经堆到二楼。没办法,大家只能从二楼窗口爬出来……

维东的风雪说来就来,新兵们第一次巡逻心里毛毛的,说啥也不敢出门。“一次不巡逻不会有事吧……”新战士李峰用商量的口气问道。

“过雪山可怕不,哪个军人畏缩过?”下士王严一脸严肃:“每一次巡逻都必须坚持,祖国的每一寸土地我们都要守好。”随后,王严集合队伍,向天池巡逻路进发。

那天风吹雪舞,冰碴儿打在脸上生疼。上山的巡逻路,早已被雪掩埋,官兵在雪地中几近爬行,身后的脚印很快被大风卷来的雪填平。

1米多长的滑雪杖,在战士手中成为探测雪深的工具,大家你拉我推,呼喊着口号,一点点地向山顶爬去。风雪怒号中,战士们手挽手、肩并肩,在山上守成一座长城,站成一道风景。

冷的边关热的血

生活在雪域的兵,情感异常的纯朴。

从9月开始,长白山开始下雪,哨所冬天洗热水澡不便,官兵需要驾驶雪橇到长白山脚下,再搭汽车去镇上。雪橇一次只能乘坐2人,官兵们都是挑个晴朗天气、轮流下山。每次,这2个人还担负为哨所官兵购买给养和日用品、取快递包裹的“重任”。

每次下山洗澡,官兵们都盼星星盼月亮一样地期待着,可到了连长决策定人的时刻,大家都相互谦让、推来推去。

实在没法子,指导员想了一招儿——用扑克牌抓阄,谁先抽到红桃A谁下山!

国庆节临近,张磊爱人的生日快到了。那次,张俊让张磊先抽签。

没承想,这个月一连3次下山,都是张磊抽到红桃A,战士们就说张磊“手硬”。事不过三,张磊怀疑连长和战友们做了“手脚”。第4次下山抓阄时,张磊趁张俊不注意,一下把他手中的牌抢过来翻开,一看全是红桃A!

张磊生气了,战士们却笑了:“班长,你有家有娃,比我们更需要下山和嫂子视频连线……”

今年2月14日是张伟的生日。以往,班里战士谁过生日,张伟总会想方设法从山下的镇上,让人捎来一个生日蛋糕。可张伟生日那天赶上了大雪封山,生日蛋糕吃不上了。

战士们一合计,就瞒着他做了一个“雪蛋糕”。晚餐时分,战士们把用雪做的“蛋糕”端到桌上,张伟看到上面还有用胡萝卜丝摆成的“祝班长生日快乐!”泪水瞬间奔涌……

张伟一哭,就止不住。他赶紧抓起一把雪,塞进嘴里。这就是兵,边关的兵,流泪也要就着雪花一同咽下。冰冷的雪吃进嘴里,却熨烫了他的心。

或许,只有在边关哨所生活战斗的人,才能拥有如此细腻的情感,才能读懂热血男儿的笑与泪吧。

维东哨所附近的空地上,开着一种不知名的小花,每年6月至8月竞相开放,花白似雪,淡雅宜人。哨所的兵,叫它“八月雪”。

8月过了是中秋,中秋过后,共和国母亲的生日就要来了。今年,官兵们一起录制了一个短视频……

9月28日轮到张俊下山了,他带着战友的嘱托,把这个视频通过手机发给他们远在家乡的亲人,告诉他们:祖国北疆有我们,请祖国和亲人放心!

版式设计:梁 晨

这一刻,祖国在我的心中

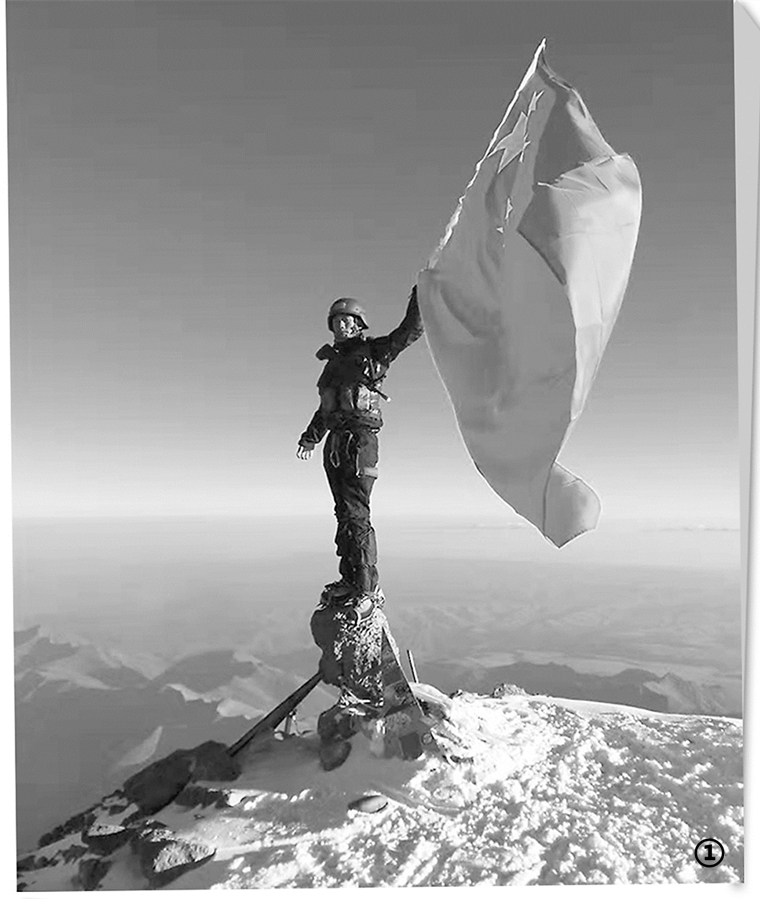

图①:西藏某旅战士李成龙攀上雪峰之巅的点位,挥舞手中的五星红旗。

图②:国庆节前夕,南沙华阳礁官兵向祖国母亲祝福华诞。

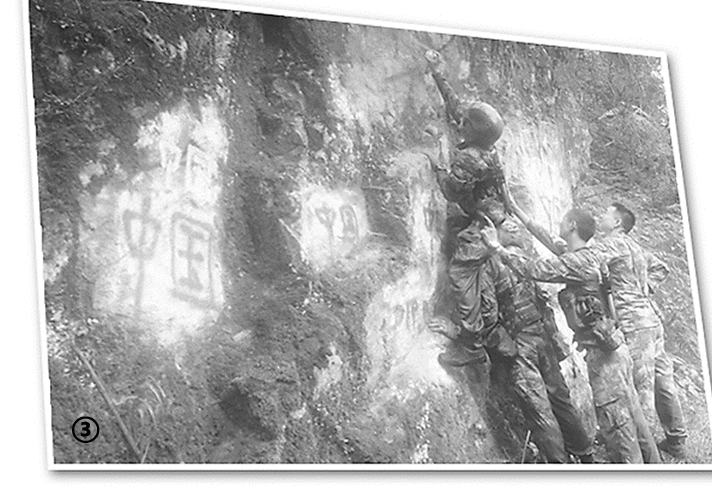

图③:西藏军区边防某团四连巡逻官兵抵达点位,在岩石上描红“中国”两个大字。

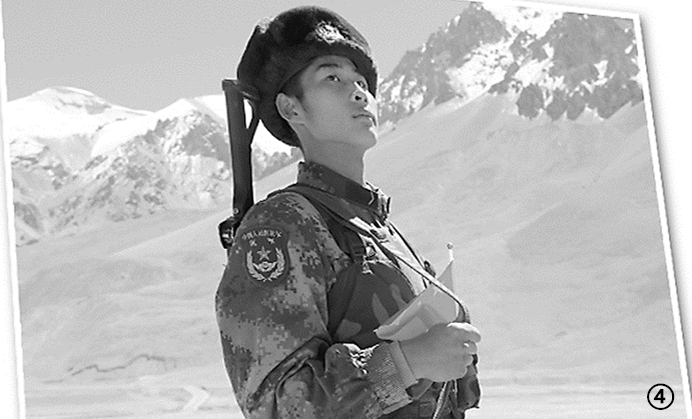

图④:新疆军区河尾滩边防连官兵,心中藏着一句誓言:“在没有界碑的边境线,我们就是祖国的界碑。”

图⑤:南部战区陆军某边防旅官兵巡逻抵达0号界碑。

杨 捷、杜海兵、何 勇、石 健、赵定林、刘思祺、齐永辉摄

更多融媒体报道请扫码观看