2018年11月,“军人家庭”刊发的《新老“山南”:雪域情深深几许》,文末写道:“老山南”和“新山南”,都期待着早日在雅鲁藏布江畔——相聚!今天,该文有了下篇文章。

今年父亲整六十,按照四川老家习俗,应该摆上酒席,热热闹闹庆祝一番。父亲当了大半辈子农民,省吃俭用惯了,这个想法我刚提出来,就遭到他的反对。我并不气馁,果断推出“备选方案”。“要不来西藏走一走、看一看?”这大约是我第10次向父亲发出邀请了。

“好!”他回答得干脆,反而让我有些不适应,一时间竟不知道该怎样搭话。

父亲1978年到1982年在西藏服役。这位60岁的“老兵”最大的心愿就是重返西藏。这份情怀,高原戍边人最能懂。从军4年,父亲的戍边足迹铆在西藏自治区山南市的贡嘎、加查两县。在父亲退伍29年后,大学毕业的我携笔从戎,服役地点也是西藏山南。

休假回家,新老“山南”相聚,话题免不了部队的发展、西藏的变迁。我侃侃而谈,父亲心驰神往:时隔37年,曾经的营房还在不在?驻地变化怎样?我明白父亲的心思,几次发出邀请。去年,父亲原本已经答应我上高原,一切准备就绪,但由于哥哥患肠胃疾病无人照料,上高原的计划不得不搁置。

这一次,得到父亲的肯定回答后,我立刻为父亲规划出行路线:来程坐火车,慢慢适应高原反应,重温41年前的进藏情景;归途乘飞机,体验翱翔天际、俯瞰雪山之美。

进藏前,我一天给父亲打好几个电话,重复着同样的内容,“记得按时喝红景天口服液”“带上一些厚实的衣物”……60岁的父亲像个听话的孩子,不厌其烦地听着我的唠叨。

7月23日,踏上高原列车前,父亲专程去成都看望了多年未见的老战友。两人共叙旧事,把酒言欢。惜别战友,父亲又多了一项任务——拍照,给老战友看西藏。

父亲年纪大了,火车虽然平稳,但也免不了身体劳累。1天2夜的旅途,我的电话问候追着火车跑。“高原反应严不严重?”到青海格尔木站时,电话里父亲语气有点微弱,但他故作坚强:“没得问题,你安心上班!”

7月25日上午,火车准点到达拉萨站。我捧着一条哈达,在出站口焦急等待着。父亲出站,我迎上去,为他系上哈达。那一刻,很普通,但对于父亲和我而言,却是人生中的重要时刻——37年后,父亲终于又一次踏上雪域高原。

在前往山南的汽车上,我精心准备的氧气罐没能派上用场。36个小时的舟车劳顿,父亲的精神状态比我预想的要好很多。“翻唐古拉山的时候,有点喘不过气来,不过比起我们当兵那会儿好得多。”父亲说。

说起第一次进藏,父亲记忆犹新。1978年,父亲和战友踏上了入藏的火车。说是火车,不过是一串“集装箱”,每个“集装箱”只有顶部一个小窗户可以透气。80多个人挤在一起,盖着新发的毡子,伴着车轮轧过铁轨的“哐当哐当”声聊天睡觉。

“这次过来,坐软卧的感觉很好!”父亲拿出我送他的智能手机,饶有兴致地向我展示他一路上的收获。“看,这是青海湖,这是风力发电机,‘翅膀’真长。可惜翻唐古拉山是晚上,没有拍到……”父亲拍照的技术真不敢恭维,很多照片拍得模糊不清,但他却视若珍宝。

“八一”那天,父亲以老兵和军属的双重身份参加了单位的会餐。看着一桌丰盛的菜肴,父亲颇为感慨:“我们那时过节能吃到肉罐头就很不错了,现在部队的伙食真好。”餐间,我告诉战友们:“这是我爸爸,1978年在这里当的兵”。父亲这位“老兵”格外享受与年轻战士们相处的时光,“高调”地操着四川口音的普通话:“我们当时的部队是157团,在贡嘎、加查……”我笑着提醒他,单位里“云贵川”居多,听得懂四川话,他不好意思地笑了。

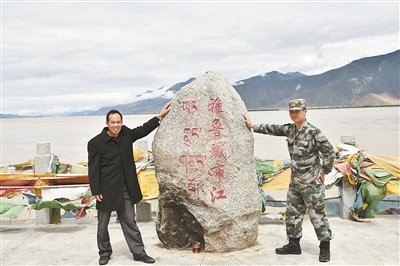

对父亲而言,今年的“八一”注定难忘。会餐结束,我们驱车前往他曾经“战斗”过的加查县,那是父亲魂牵梦绕的地方。从山南市区出发,沿着奔腾的雅鲁藏布江一路往东,父亲目不转睛地望着车窗外沿途掠过的山山水水,陌生而又熟悉。

父亲一言不发,我知道他的脑海里在“放电影”。37年过去了,他在努力地拼凑记忆。

“过去这路不平,我们的车后面会拖一些铁丝,目的就是把路刮平,不过,弄得都是灰尘。”他冷不丁地冒出一句。

“如今全都是柏油路。”我接过话茬,手指窗外,“那是正在修建的拉林铁路,设计时速160公里,预计在2021年实现通车”。

雪域发展今胜昔,父亲啧啧称赞。

凭着父亲的记忆,我们直奔加查县的一座老式吊桥。“对,没错,就是这里。”约摸2个小时后,当两条像蟒蛇一般的钢绳拉扯的吊桥出现在眼前时,父亲掩不住内心的激动。

“这桥面当年还是木板铺的,现在都换成钢板啦,不过还是当年那‘晃晃悠悠’的感觉。”父亲走上吊桥,开心地做着“导游”。透过桥面缝隙,滚滚江水拍打暗礁,激起层层浪花。父亲停下来,举目眺望,“这座桥是我们进出营区的必经之地,汽车经过时,出于安全考虑,除了驾驶员,其他人都必须下车步行”。

我一边听父亲介绍,一边给父亲拍照,他很配合,“表情不要那么严肃”“头稍微转过去一点点”“整理一下衣服”……我发出的“指令”,他都一一执行。

“把这‘加查’两个字拍下来。”父亲指着吊桥旁边的一块路牌。照片拍完后,父亲反复检查了几遍,然后乐呵呵地说:“终于可以给战友们一个交代了。”

“我们那时住的都是土坯房,遇到暴雨天气,屋外下大雨、屋内下小雨”“用水特别紧张,早上每人就分两罐头盒的洗脸水”“我的一个战友,抢修输电线时,不幸牺牲”……寻寻觅觅,父亲住的营房早已不见踪影。

加查之行略有遗憾,但父亲很满足。回程的路上,父亲感叹:“这次来西藏值了,这辈子也值了!”听罢,我心里一阵难过,父亲60岁了,脸上爬满皱纹,两鬓开始泛白。父子情和战友情重叠交织,我多想时光慢些,再慢些。

父亲来队的十多天里,他早睡早起,我早出晚归,一天之中并无太多交集。父亲很理解,“你忙你的,不用陪我”。

8月7日,父亲离藏归家。看着父亲转身进入机场的安检通道,我鼻子一酸,泪水不觉湿了眼眶。我不知道父亲还会不会再来西藏,这里有他4年的青春岁月,有他穿军装的儿子,还有他心中的那抹中国红。

“会的,一定会的!”走出机场,面朝蓝天,我喃喃自语。