吴焕先建立党支部时使用过的党旗

为民施政 蓬勃发展

鄂豫皖分局、省委成立后,根据地的政治、经济、军事、文化、医疗各项建设蓬勃发展,得到了群众的拥护。

在鄂豫皖苏区首府革命博物馆内,有一份保存完整的书写在青砖墙上的土地法令草案。这是1931年在中华苏维埃第一次全国代表大会上颁布的《土地法令草案》。1932年初,法案传到鄂豫皖根据地,紫云区二乡(今新县箭厂河乡方湾村)苏维埃政府主席派秘书方思归用毛笔把全文写在了一面青砖墙上。农民们看到后十分雀跃,相互传诵。在革命战争时期,群众想方设法地保护它,用黄泥和稻草将其糊盖,才得以保存。

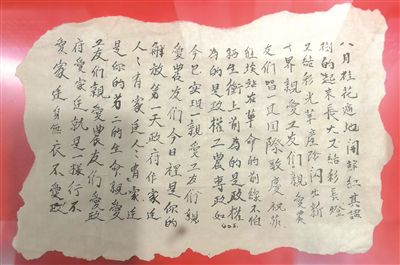

1929年农历八月,光山县苏维埃政府在新县大朱家成立,这是鄂豫边区的第一个工农民主政权,各地军队和群众代表纷纷前来参加庆祝大会。一时间,大朱家稻场上红旗飘扬、锣鼓喧天,群众载歌载舞。稻场旁有棵桂花树,飘着花香,《八月桂花遍地开》就是在这样的背景下,根据大别山民歌《小小鲤鱼压红鳃》的曲调编唱出来的,很快唱遍了大别山区,传唱至全中国。

在庆祝大会上演唱的《八月桂花遍地开》歌词

浴血奋战 红旗不倒

在蒋介石下令对根据地进行清剿,提出“血洗大别山”的口号,并在根据地实行灭绝人性的“三光政策”后,大别山区党的领导一直在坚持,红军的斗争一直在坚持,人民群众对党的拥护一直在坚持。

在残酷的斗争中,苏区产生了党政军合一、灵活机动、使敌人难以对付的武装工作便衣队。便衣队是鄂豫皖苏区的一大创举,一般由5-10人组成,他们熟悉民情、敌情、地形,扎根于群众之中,担负着为红军筹粮筹款、搜集情报、掩护红军伤病员等任务,被群众称为“流动的苏维埃政府”。便衣队处处为群众着想,因而也得到了群众的真心拥护。在人民群众的支持下,便衣队得到了保存和发展。到1937年春,鄂豫皖边区的便衣队发展到82个,共600余人,遍布鄂、豫、皖三省22个县,成为党和红军联系群众的桥梁。

在长期斗争中,红军与人民群众结成鱼水般的军民关系,群众为了掩护红军伤病员,创造性地发明了多种以夹墙为掩护养伤的办法。其中有代表性的是箭厂河乡的段冲夹墙。它建在房屋密集的村庄中间,门用几块土坯垒好或用衣柜挡住,这样伤病员就可以在夹墙里安心养伤了。原福州军区政委詹化雨将军当年是手枪团团长,负伤后就是藏在夹墙里,经群众精心护理,伤愈后归队。