战“疫”一线有两个地方,

让人闻之色变,

也让人肃然起敬。

重症监护室。

它有一个人们熟知的名称:“ICU”。

这里,是危重患者生命的最后屏障;

这里的医护人员,

被誉为危重病人的“守护者”。

2月24日,在武汉火神山医院重症监护室内,李文放为患者诊治。

在抗疫定点医院,

“红”“黄”“绿”3种颜色,

分别代表3个区域:

污染区、缓冲区、清洁区。

“红区”是感染风险最高的地方,

是人类与病魔激烈交锋的区域。

战斗在这里,医护人员个个是勇士。

重症监护室“红区”,堪称战“疫”火线。

除夕夜紧急驰援武汉以来,

李文放坚守的阵地只有一个

那就是重症监护室“红区”。

这位来自海军军医大学第二附属医院的

军队支援湖北医疗队专家

担任火神山医院重症医学一科副主任。

在患者眼中

这位急救医生不仅是生命的“守护者”,

更是无畏的勇士。

2月24日,在武汉火神山医院重症监护室内,李文放(右)与患者交流。

勇士之胆

“这是最危险的地方,也是最需要我们的地方”

由于当时条件所限,

这里的重症监护室暂没有负压环境,

为患者进行插拔抢救时,

飞沫很容易喷射到脸上。

那天,12名危重患者转运到这里,

一名患者心脏骤停。

李文放快步上前,

手握人工球囊,插稳鼻导管,

在距离患者不到20厘米的地方,

及时将氧气一点点打进患者的肺里……

2月24日,在武汉火神山医院重症监护室内的李文放。

谁也没想到,他们到武汉的第一仗,

就是一场危险的遭遇战。

汉口医院,

是武汉最早接收新冠肺炎患者的

3家定点医院之一。

李文放和战友们抵达这里时,

地方同行们已与新冠病毒激烈“交火”。

李文放带领战友们连夜在“火线”完善防疫布局。

他们梳理优化感染控制程序、

诊治程序和救治方案,

重新布置重症监护室隔离病房。

2月24日,在武汉火神山医院重症监护室内的李文放。

为了增加病房床位,

李文放果断决定压缩部分缓冲区,

增设2个床位。

3天后,18个床位全部开放,

尽最大努力抢救危重症病人。

经过一番紧锣密鼓的资源调配、

力量编组和流程考核,

李文放和战友们很快全面接管

汉口医院重症监护室,

全力救治危重患者。

“这是一条生死火线,我们只有冲上去,

才能把生命抢回来。”在李文放看来,

重症监护室历来是打硬仗的地方。

在这里战斗,是巨大挑战,

更是如山重任,“

这是最危险的地方,

也是最需要我们的地方”。

2月24日,在武汉火神山医院重症监护室内,李文放为患者诊治。

勇士之心

“看到一双双充满希冀的眼睛,我常泪湿眼眶”

在重症监护室“红区”,

每天都记录着悲怆,

也孕育着希望。

为了让悲怆少一点、希望多一些,

李文放以秒来计算在“红区”战斗的时间。

“快一秒,就可能救活一个生命。”

经年累月的ICU职业生涯,

李文放养成了风风火火的习惯:

吃饭快、走路快、思考快、做决定快……

然而在火神山医院,

这位重症医学专家让人敬佩的不仅是“快”,

还有他的“慢”。

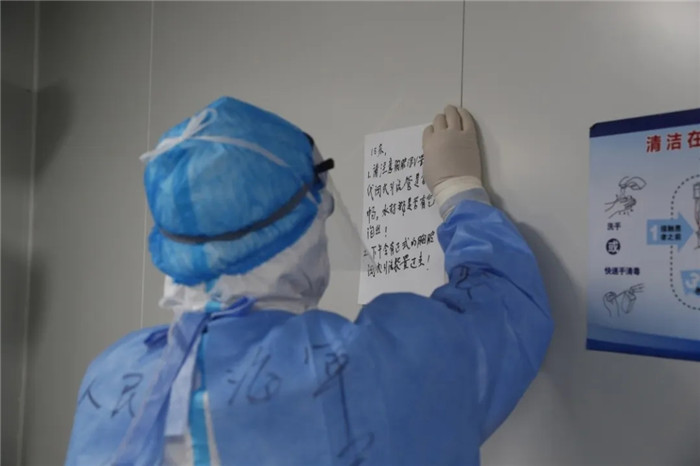

2月24日,在武汉火神山医院重症监护室内,李文放把写有注意事项的A4纸贴在患者床头。

那天,病房收治了一位老奶奶。

她听力不太好,

别人只有大声说话才能和她勉强交流。

李文放瞅准空闲,守在老奶奶病床前,

一遍遍询问病史。

最终,他对症下药,

老奶奶病情很快好转。

“快,是为了救命;

慢,同样是为了救命。”

当军医30年,

李文放有一个习惯:每收治一个新病人,

都要尽可能多了解一些病情。

战“红区”,需要的不仅是勇气,

还要有这样一颗时时把患者放在心上的“红心”。

勇士之情

“与一座英雄的城市同在,与这里的人们同行”

夜深人静的时候,

李文放会悄悄把手机拿出来,

看一段视频。

那段让人动容的视频,

是他的爱人张英发来的。

17年前,

同为军人的张英奔赴北京小汤山医院,

在那里战斗了40多天;

17年后,

李文放在武汉火神山继续同疫魔战斗。

李文放教授和妻子孩子合影

从小汤山到火神山,

这是相隔17年的责任传递。

夫妻俩相继赴“汤”蹈“火”,

成为抗“疫”一线的战地佳话。

两年前,张英退出现役。

那天,她深情地对李文放说:

“穿了22年军装,

我明白该如何做一名军嫂。”

在李文放救治的众多患者中,

老人是极为普通的一位。

这些年,李文放换了几部手机,

但他始终保存着所有打来的电话号码。

这些号码的主人,

有的是他抢救过的患者,

还有的是患者的家人。

逢年过节的时候,

这些平静的号码都会热闹起来。

李文放的手机屏幕上,

满是暖心的祝福。

这些舍不得删除的电话号码,

像音符一样,

组成李文放心中最动听的歌。

走出ICU的李文放教授,累到手都举不起来了

那是一首希望的歌。

正如此时此刻,

在惊心动魄的重症监护室“红区”,

患者一次次为他和战友们竖起大拇指。

那是一种生生不息的力量。

正如此时此刻,

这座城市枝头绽放的花。

微博热搜上,

武汉最新的城市宣传片里,

有句话让人觉得格外温暖:

“阴霾终将过去,有你们在,武汉不孤单。”

勇士一往无前,但并不孤单。

与爱你的人和你爱的人一路同行

那是勇士不断前行的力量。