穷则思变。自1986年起,有计划、有组织、大规模的扶贫开发在海雀、在赫章、在毕节、在贵州、在全国展开。

1988年6月,经国务院批准,以“开发扶贫、生态建设”为主题的毕节试验区建立,开启一场前无古人的反贫困试验。

来自乌蒙山深处“蝴蝶翅膀的那一下扇动”,掀起巨澜。30多年来,23个部委先后出台28个支持毕节试验区改革发展的差别化政策;国家部委累计支持毕节实施项目1200多个。统一战线组织8300多人次专家学者前往毕节试验区考察调研,协调推动项目1723个……采取一切有利于消除贫困落后的措施,毕节试验区累计减少贫困人口超过594万人。

今日毕节海雀村

走进毕节考察的国际人士,无不对中国党和政府在消除贫困中的强烈担当、政治意愿留下深刻印象。

“消除贫困,实现共同富裕,是社会主义的本质要求,是中国共产党人代代相传的重要使命。”在毕节市委领导看来,海雀成为毕节试验区的“发祥地”,看似机缘巧合,却有必然:初心如磐,使命如山,锻造了中国共产党人一种独特气质——“只要还有一家一户乃至一个人没有解决基本生活问题,我们就不能安之若素”。这种深植于血脉基因的当代中国共产党人的强烈使命担当,推动着中国这场人类历史上最为波澜壮阔的反贫困斗争。

今日海雀万亩林海

一群衣衫褴褛的农民,何以把上万亩风沙四起的荒山秃岭变成莽莽林海

艰苦奋斗,立下愚公移山志,让许多不可能成为可能

上万亩的华山松、马尾松铺山盖岭,林海松涛的无边绿色,让每一个走进海雀的人都深深地感到震撼。

“据估算,全村林木价值达8000万元以上,人均经济存量约10万元。”海雀村党支部书记文正友说,现在仅采摘松果,一些农户每年能收入五六千元。

绿水青山真的变成金山银山了,石旮旯里真的不是只会生长贫穷!眺望眼前这片林海松涛,对比旧照片中的荒山秃岭,我们心绪难平。

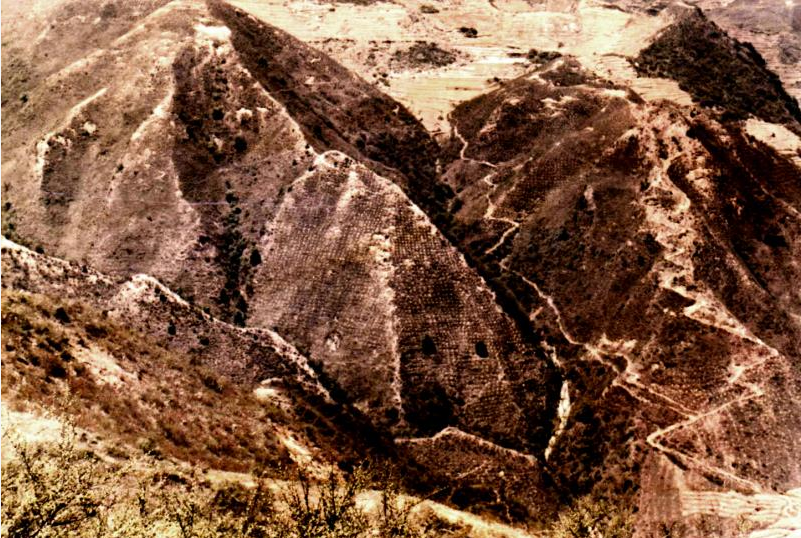

上世纪80年代,毕节海雀村造林之初

早年的海雀村,生态环境恶劣是贫穷落后的重要原因。没有愚公移山的精神,不下笨功夫治山治水,是治不了穷的。立下愚公移山志,就要想别人不敢想、做别人不敢做,这需要何等的坚毅?

出海雀寨门向左走,不远处山垭口有座墓。文正友的父亲文朝荣,长眠于此。这位已逝世5年的老支书,是海雀村民心中永远的“老愚公”。

当一批批吃的穿的救援物资等涌向毕节、涌向海雀时,文朝荣坐不住了:国家帮我们,我们怎么办?有了党的好政策,自己还要更争气!“父亲召集乡亲们开会,发动大家上山义务种树。”文正友回忆。

“连饭都吃不饱,哪有力气种树?”“种树能当饭吃?”“30多个光秃秃的山坡,都绿化起来,不得干几辈子啊?”村民怀疑老支书的脑壳儿进水了,一片反对。

文朝荣脑壳里只有一个朴素念头:有林就有草,有草就能养牲畜,有牲畜就有肥,有肥就能多打粮。

虽都认为文朝荣在认死理儿,但大伙还是服他,信任他。他读了3年小学,是村里当时学历最高的文化人;为人正派,一心为公,“四让救济粮”的事迹曾上了人民日报。架不住老支书“游说”,抹不开情面,大伙只得拿起锄头、背篓,跟着文朝荣上山种树。

高处不胜寒。海雀冷,夏天都要烤火,遑论冬天。但种树必须抢季节。“披着破羊毛毡,穿着草鞋,背着土豆当午饭上山种树,早出晚归,又冷又饿,苦不堪言。”村民王学方记忆犹新。