原 典

《百战奇略》势战篇原文为:凡战,所谓势者,乘势也。因敌有破灭之势,则我从而迫之,其军必溃。法(《三略·上略》)曰:“因势破之。”

势战篇阐述了如何充分利用有利态势战胜敌人的问题,揭示了利用有利战机一举打败敌人、赢得战争最终胜利的基本作战原则。为将者一旦发现敌人出现溃败势头,应果断实施反攻并连续作战,不给敌人以喘息和反扑机会,这样必然能够打败敌人。战争实践表明,指挥员能否准确把握作战时机特别是战略决战时机并适时组织攻防态势转换,直接关系战争胜负。

战 例

势战篇所附战例为西晋灭吴之战。司马炎建立西晋政权后,经十余年发展,一跃成为中原强国。与此相反,地处江东的吴国政权昏庸腐朽,日趋衰败。司马炎适时采纳镇南大将军杜预和中书令张华等人的建议,出动20万大军水陆并进,发动全面进攻,最终一举灭掉吴国。

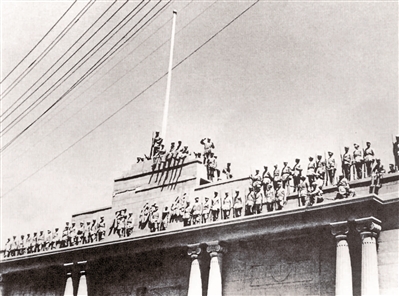

解放战争后期,我军与国民党军相比,在数量和质量上都不占优势,国民党反动统治集团还控制着全国3/4的地区和2/3的人口。毛泽东敏锐捕捉到稍纵即逝的战机,即国民党在遭受我持续3年打击后已现溃败迹象,而我军经战争考验正日益强大,战争态势正朝于我有利的方向发展。因此,毛泽东果断做出对国民党军实施战略决战的正确决策,通过三大战役歼灭国民党军154万,一举改变敌我力量对比。紧接着,毛泽东又做出打过长江、解放全中国的战略决策,以摧枯拉朽之势终结了国民党的反动统治,使大陆解放的时间较原计划提前一年多。

计谋分析

最高决策者对战略全局要有深刻预见和把握。战争设计是一项复杂的预实践活动,关键在于最高决策层对战争发展全局的前瞻性预测和对攻防时机转换的战略判断,它源于决策者驾驭战争全局和深刻把握矛盾转换的战略能力。战争实践表明,正确战略判断能为己方赢得战争主动,最终赢得战争胜利。晋武帝司马炎早有灭吴之心,但群臣大多持反对意见。杜预在击败吴国西陵都督张政后,判断伐吴时机业已成熟,遂上表请示,但司马炎希望明年再议。杜预反复进谏,司马炎终于决定伐吴。解放战争初期,毛泽东从敌我力量对比分析入手,预见到解放战争发展趋势,做出解放战争将持续3到5年的判断,后来的战争进程完全证明了毛泽东预见的正确性。正是基于这种科学预见,毛泽东确立我党我军在战略防御、战略相持和战略反攻等阶段的作战指导,在战略上战役上把握主动权,并随战争形势的发展变化不断调整策略。毛泽东在一次谈话中讲到:“抗日战争要慢,解放战争要快。抗日战争的慢,是打持久战,就是为了积聚力量,壮大自己,消耗敌人。解放战争的快,就是一仗接着一仗,一个战役接着一个战役,不给敌人以喘息、补充的时间,接连不断地吃掉敌人。”

要以周密战争准备和强大实力为后盾。孙子说,“是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜”。优秀的军事家历来不打无准备之仗。西晋在伐吴前做了十余年战争准备,奠定坚实物质基础。杜预赴襄阳上任后,整饬军纪、加强战备,为战争做好准备。伐吴战争开始后,杜预按预先作战方案水陆并进,多路攻击,短时间内灭吴。毛泽东在长期革命战争实践中,将不打无准备之仗作为指导战争的一条基本原则。毛泽东为此指出:“情况的了解,任务的确定,兵力的部署,军事和政治教育的实施,给养的筹划,装备的整理,民众条件的配合等等,都要包括在领导者们的过细考虑、切实执行和检查执行程度的工作之中。没有这个条件,什么主动、灵活、进攻等事,都是不能实现的。”解放战争后期,解放区日益巩固并不断扩大,人民军队发展壮大到280万人,加之我军在长期革命战争期间积累的以弱胜强、以少胜多的宝贵作战经验和广大指战员形成的不怕困难、不怕牺牲的顽强战斗作风,从根本上具备了向国民党反动统治集团发起战略决战的实力和自信。

要有一鼓作气打垮敌人的正确策略和坚定决心。气可鼓,不可泄。战场形势瞬息万变,指挥员应排除外部干扰,坚决贯彻既定作战计划,不给敌人以丝毫喘息之机。杜预率兵伐吴,首先夜渡长江袭击驻守于乐乡的吴军,然后采取佯动、欺骗、攻心夺气、剿抚并用等综合手段,接连大败吴军。时值炎夏酷暑,洪水泛滥、瘟疫流行,不少将领建议暂缓攻击,但杜预认为,晋军兵威正盛,而吴军已陷入溃败边缘,必须一鼓作气将其彻底击败。解放战争后期,毛泽东深刻洞察敌我力量对比转换态势,确立了战略决战的战争指导,通过三大战役和紧随其后的渡江战役等一系列连续作战行动,消灭了蒋介石赖以发动内战的反动武装,推翻其反革命统治,奠定全国解放的胜利基础。正可谓:“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。”