写在前面

有人说,“战争让女人走开”。女性是柔弱的,经不起硝烟的摧残和战火的厮杀。

2月26日,在国家大剧院隆重上演的《乳娘》,却以一种全新的角度诠释了女性在战争中的力量和贡献。战争年代,300余名胶东乳娘哺育了1223名革命后代和烈士遗孤,用柔弱的双肩为抗战胜利作出了重要贡献。

舞剧结束时,一首《摇篮曲》唱哭了观众,更唱响了乳娘的母爱名片,让乳娘诠释的人间大爱直抵人心,久久不能平静。

“八路军的孩子比俺的更金贵”

舞剧的第一幕是《生》。它以两个场景切入,一个是硝烟弥漫的战场,怀胎十月的原芳忍痛和战士们并肩作战;另一个是温馨宁静的后方,临产的秀珍充满对新生命的期待和喜悦。阵阵疼痛袭来,两位母亲分别诞下她们的孩子“利民”和“杏花”。

台上战士们的英勇奋战,让观众们仿佛回到了80多年前那个战火纷飞的年代。

1937年卢沟桥事变后,日军迅速南犯,同年10月入侵山东,不久山东全境被日军占领。胶东抗日战争最艰难的时期,八路军主力和党政军机关在日寇层层封锁中面临生死考验,被迫频繁转移。

为了民族大义,有的同志不得不抛下亲生骨肉,义无反顾地投身民族解放的最前沿。为了让我军官兵能够安心作战,1942年7月,中共胶东区党委组建了胶东育儿所,选派乳娘哺育党政军干部子女和烈士遗孤。

“八路军帮大伙打鬼子,把孩子交给俺是信得过俺。八路军的孩子比俺的更金贵。”在采访中,乳娘们这样告诉记者。在硝烟弥漫的年代,乳娘视乳儿如己出,待乳儿胜亲生,在日常照护中疼爱有加,在艰难困苦时呵护备至,在生死考验前挺身而出。她们有的忍痛舍弃亲子保乳儿,有的落入敌掌全力护乳儿,有的深山雪夜以体温暖乳儿,有的严冬破冰求鱼哺乳儿,有的舍命献血救乳儿……

舞剧的第二幕《离》中,部队即将出发,原芳依依不舍地将利民托付给了秀珍抚育。众乳娘趁夜色探望利民,并送来了乡亲们的一片心意。在秀珍精心抚养下,两个孩子渐渐长大。

正是在乳娘的精心呵护下,1942年11月,日本侵略者对胶东抗日根据地制造了惨绝人寰的“马石山惨案”,胶东育儿所乳儿在残酷的“扫荡”和多次迁徙中无一伤亡,乳娘用大爱在血雨腥风的革命年代创造了一段人间奇迹。

“娘,孩子不孝,来晚了”

台上哭得撕心裂肺,台下胶东育儿所乳儿宋玉芳泪如雨下。宋玉芳出生于一个革命家庭,父母均为老八路。8岁之前,她一直生活在胶东育儿所。

舞剧的第三幕是《死》。鬼子进村“扫荡”,嘈杂的声音惊醒了秀珍。秀珍急忙带着两个孩子奔逃。杏花被人群冲散,不幸被子弹击中。面对失去的亲人,秀珍心如刀绞,利民为失去妹妹悲愤不已。

像秀珍这样为了保护乳儿,牺牲自己孩子的乳娘很多。

1942年,鬼子来“扫荡”,乳娘姜明真与婆婆带着乳儿福星和自己的孩子藏在山洞里。可是,两个孩子在一起,只要喂一个,另一个就哭闹。为了避免暴露目标,姜明真狠下心,跑着把儿子送到另一个无人的山洞。刚返身回来,敌机就开始轰炸。等鬼子撤走后,姜明真扒开被敌机炸塌的洞口,看见儿子嘴上沾满了泥土和鲜血。回家不几天,孩子就夭折了。

乳娘的怀抱温暖了一个又一个乳儿,也成为他们一生难以割舍的回忆。

刚回到家时,宋玉芳常常觉得这不是自己的家,真正的家在胶东育儿所。“可由于工作、家庭原因,直到父母过世,我才有时间回家,去找我的另一个娘。”宋玉芳说。

寻亲的念头,不只宋玉芳有,胶东育儿所的很多小伙伴都有。在宋玉芳的带领下,大家一拍即合,一场场寻亲活动在胶东大地展开。

“王占梅阿姨记忆力特别好,我以为她记不清了,她居然还能记得胜利的样子。”说到这里,宋玉芳已经泣不成声。她终于找到了,王占梅阿姨正是他们班上的那个王阿姨。

对于乳儿徐永斌来说,却不是那么幸运。等他回到乳山时,却被告知乳娘已经过世,他连夜跑到了乳娘坟前,长跪不起,失声痛哭:“娘,孩儿不孝,来晚了。”

乳儿梁恒力在一次采访中说,回到乳山没有找到乳娘李青芝,却找到了我当年的大哥。“我人生吃的第一口奶,是乳娘李青芝的。她是我一辈子的娘,她的儿子就是我的亲兄弟。”

“小远落,你在哪”

舞剧的第四幕是《别》。弯弯的小路,一眼望不到头。秀珍在村口眺望着渐行渐远的利民。血浓于水的养育之情,在望眼欲穿的泪眼中融化成绵延无尽的思念与祈盼……

乳儿走了,乳娘的眼也哭花了。在一次采访中,乳山市东凤凰崖村的村民杨德思告诉记者,他就是剧中主人公原型“乳娘”肖国英的儿子。而寄养在他们家的那个孩子叫远落。

“从远落走了那天起,我娘就开始整天思念着远落。到了晚年,娘只能趴在窗台上,望着窗外:‘我的远落还没有回来,我多想见见他啊……’”讲到此,杨德思早已泪流满面。

“小远落,你在哪?你可知道娘想你!”这句话道出了无数乳娘的心声。

王志兰,小冬妮的乳娘,崖子镇姜家村人。1946年,小冬妮走后,她整日上火,以泪洗面,1948年,患上了颈部恶性肿瘤,年仅38岁的她便因病去世了;

刘淑玉,小维维的乳娘,崖子镇山东村人。小维维走后的某一天,刘淑玉收到了一张照片。后来刘淑玉一直把照片揣在怀里,见到人就拿出来给人看,说:“看看我的女儿维维多可爱啊”;

宋文美,崖子镇山东村乳娘。在儿子5岁的时候,有天早上睁开眼,发现睡在身边的领养弟弟不见了,就问弟弟哪去了,母亲哽咽着说:“你弟弟被他爸妈接走了”;

藤京芝,冬雪的乳娘,育黎镇人。冬雪在藤京芝家里待了3年,养得又白又胖,冬雪的亲生母亲接走孩子的时候十分感激。藤京芝日夜思念冬雪,88岁瘫痪在炕上,还总念叨着:“冬雪来了,冬雪来了……”

谭氏,小华的乳娘,崖子镇万格庄村李财心的前妻,名字无人知晓。小华走后,谭氏因过度思念孩子,病情加重,不久就离开了人世;

还有很多记不清名字的乳娘……

“小远落,你在哪?娘想你,你听见了吗?”在乳娘们的呼唤下,2月26日,“小远落——你在哪里?”寻访乳儿活动正式启动,一场寻找胶东育儿所乳儿行动在全国范围内展开。

远方的你,还好吗?

乳娘肖翠芝——

娘的怀抱,是孩子的摇篮

1941年,申家村肖翠芝第3个孩子夭折了。不久,村妇女主任就将一个叫红林的女孩送到了她的怀里。这个孩子是八路军的后代,因为父母要行军打仗,几个月大的孩子只能送给老乡喂养。

肖翠芝的丈夫王泰宾是心地善良的忠厚农民。自从红林来家后,小两口就把红林当成自己的亲闺女,除了喂奶,家里有一口好东西也紧着小红林。那时候家里穷,买不起蚊帐,只能在屋子里点上麦糠焐出烟来熏蚊子。蚊子倒是能熏跑,但人却被呛得要命。为了小红林不被蚊子叮咬,也不被烟熏坏,肖翠芝连续几个晚上都把小红林抱到离村庄好几里的开阔地,让她在自己怀里睡,直到天开始亮了,才抱女儿回家。冬天屋里冷,炕到了下半夜就凉了。为了不让小红林在睡觉的时候冻着,小两口就轮番将她放在自己的胸口上睡。

就这样,小红林在两口子的精心呵护下健康地成长着,和他们一起生活了3年,直到胶东育儿所的同志来将小红林领走。这一天,小两口看着被领走的小红林,忍不住哭了起来。过了几天,小两口就步行十几里路到胶东育儿所看望孩子。肖翠芝是在91岁时去世的。在生前肖翠芝一直念叨着小红林,思念着小红林。

(口述人:王德臣,肖翠芝的儿子。现居申家村。)

乳娘孙喜英——

孩子,你是娘一生的牵挂

1947年,崖子镇蓬家夼村,孙喜英的小儿子刚刚夭折不久,小子玲就被人送到家里来。孩子来的时候只有五六个月大,还没断奶。当时,还没有女儿的孙喜英小两口抱着孩子,喜不自胜,他们把小子玲当成自己的亲闺女养着、宠着,有一口好东西也都先紧着她吃。

农忙时节,大人要上山劳作,孙喜英夫妇只好把子玲交给大儿子郑成强照看。有一次,为了哄小妹妹开心,郑成强抱着子玲摸家里的牛背,结果他被牛踢了一脚,摔倒在地,受到惊吓的他不但没有得到安慰,反被爹妈大骂一顿:“你把子玲摔坏了怎么办?咱怎么向人家爹妈交代?”

孙喜英小两口把小子玲当成宝贝一样宠着。只要小子玲哪有点不舒服,小两口就凑钱带她去看病。有一次,子玲生口疮,这在农村的孩子里根本算不上什么毛病,可孙喜英夫妇不放心,抱着子玲翻过十多里的山路找了个好郎中给瞧瞧。

在孙喜英全家周全的照顾下,子玲一天天长大。1952年,有人来接她了。子玲拼命地哭喊,说什么也不愿离开这个家。子玲被抱走后,孙喜英像丢了魂似的,见到和子玲一样大的孩子时,总要念叨:“我的小子玲就这么大,我想我的小子玲了。”

(口述人:郑成强,孙喜英的大儿子。现居蓬家夼村。)

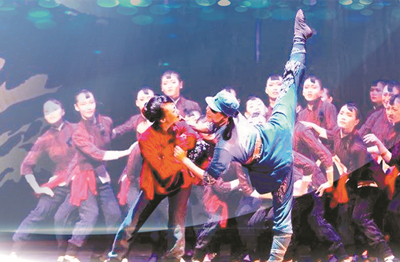

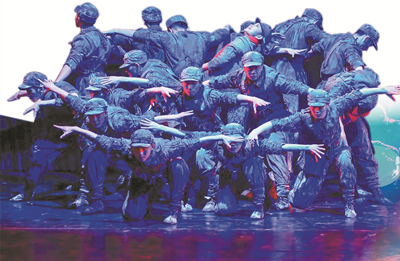

上图依次为:

图①:部队就要出发,送别的人们依依惜别,原芳把利民托付给了秀珍抚育。

图②:在硝烟弥漫的战场上,怀胎十月的原芳忍痛和战士们并肩作战。

图③:原芳临别取下红围巾交给秀珍以作信物,吻别亲生的儿子又上前方。

图④:在秀珍的抚养下,利民和杏花快乐地长大。

本版摄影:商小兵

制图:扈 硕