“努力让歼-10的起落架流着我们自己的‘血液’”

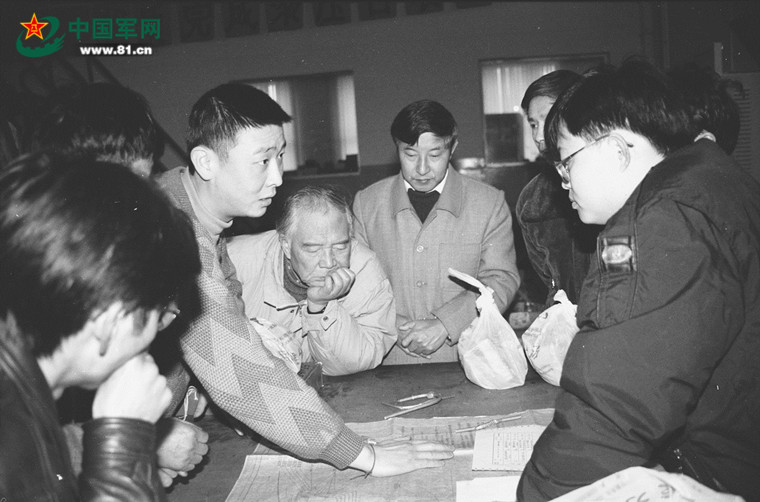

宋文骢与设计师们讨论技术方案。(资料图)

有人说,歼-10的命运是15分钟决定的。

1982年2月,我国新一代战机研制方案评审论证会召开,讨论歼-13方案和强-6的衍生方案。

原本,宋文骢作为航空工业成都所的代表,只是去“帮助参谋参谋,完善完善方案”。但在会议上,领导“意外”地给航空工业成都所一个机会,发言时间只有15分钟。

“这叫临阵磨枪,不快也光。”没有飞机模型,没有图纸资料,宋文骢和同事们借来明胶片,连夜将飞机图形、基本数据、重要性能等画在上面。

在会上,宋文骢从未来战争怎么打讲起,提出新战机应强调机动性、超视距空战、电子对抗等要求。

汇报结束后,会场先是沉默,继而是窃窃私语,最后响起经久不息的掌声。正是这短短的15分钟,一个保守二代半方案,变成了一套新型先进三代飞机方案。

起初,歼-10项目并不被看好。有人说,这是“五分钱想上长城,车票都买不起”。还有人说,新技术超过了60%,肯定是要失败的。

在歼-10设计研制的过程中,起落架对于数控加工水平要求极高,成为一块难啃的硬骨头。据歼-10项目原行政副总指挥晏翔后来回忆:“宋文骢反复告诫大家,不要等,不要靠,也不要指望外国人会帮我们,通过自己的努力让歼-10的起落架流着我们自己的‘血液’。”

宋文骢与杨伟是师生、是朋友,更是忘年交。“平时大家都说他很和蔼,可一旦工作起来却非常较真。”杨伟对“三滴油”的故事印象颇深。

歼-10渐渐成型了,离试飞的日子越来越近,可就在这时,有工作人员发现机身底下出现了三滴油。

普通人眼中可以忽略不计的三滴油,歼-10的技术人员却花了12天检查排故。期间,宋文骢一直在现场,与有关人员一起分析原因,查找故障。

1998年3月23日,歼-10首飞成功。中国终于有了自主研制、可媲美国外先进水平的第三代战机。

《鹰击长空》一书记录了这激动人心的时刻:飞起来了,飞起来了!全场的人们欢呼、跳跃、鼓掌,有人把手中的鲜花抛向天空,向飞机和飞行员致敬。此时,宋文骢神态非常平静。他把手放在前额上,注视着飞机平稳地抬头飞向天空,冲入云层,爬升到更高的天空……

回忆歼-10首飞成功后的庆功宴,杨伟记得很清楚,宋文骢高兴地对年轻人说,他出生于3月26日,歼-10首飞成功是3月23日,“以后,我的生日就是这天了!”

“生日”成为新一轮攻坚的起点,历经数千次的定型试飞,歼-10于2006年正式列装空军航空兵部队。

那一年,宋文骢76岁,离任命为歼-10总设计师之时,已过去整整20年。